27 juin 2017

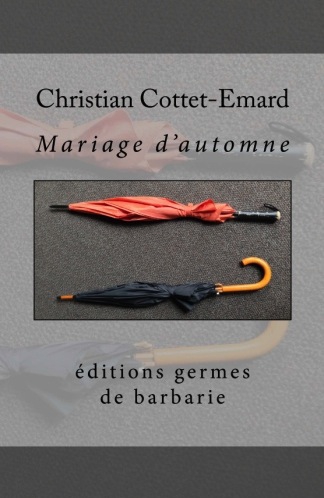

À propos de Mariage d'automne

00:00 Publié dans Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : parution, vient de paraître, mariage d'automne, christian cottet-emard, éditions germes de barbarie, nouvelles, littérature sentimentale, blog littéraire de christian cottet-emard, couple., --- 1 --- titre(s)le jour où la vérité s'invita au barbecue. ---

05 juin 2017

Vient de paraître :

Disponible ici

Un extrait :

Mes mains rencontrèrent des rondeurs qui me surprirent, plus habitué que j’étais aux corps tendus comme des élastiques des jeunettes de mes débuts encore tout récents. Je peux te certifier aujourd’hui, cher vieux cahier, que rien n’est plus émouvant et délicieux que ces petites imperfections de la maturité que les femmes cherchent par tous les moyens à corriger ou à dissimuler. Les hommes rebutés par un coussinet soyeux sur les flancs ou un petit ventre sont des hommes qui n’aiment pas les femmes. Après avoir passé le demi-siècle, cher vieux cahier, je sais désormais que lorsqu’une femme offre spontanément ce genre de secret à la vue d’un homme, celui-ci a intérêt à réaliser que quelque chose d’important est en train d’arriver dans sa vie sous peine de passer sur Terre comme une ombre.

© Éditions Germes de barbarie, 2017.

01:07 Publié dans Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : parution, vient de paraître, mariage d'automne, christian cottet-emard, éditions germes de barbarie, nouvelles, littérature sentimentale, blog littéraire de christian cottet-emard, couple., --- 1 --- titre(s)le jour où la vérité s'invita au barbecue. ---