06 août 2006

Enola Gay

Lors de mon second séjour en Sardaigne, en 2001, dans la lumineuse ville d'Alghero, je tombai en arrêt, au cours d'une flânerie dans le centre historique, devant la vitrine d'un magasin de vêtements spécialisé dans les jeans à la mode. Si la marchandise était celle que l'on peut désormais aussi bien trouver dans un bourg du Jura que dans une ville au milieu de la Méditerranée, l'enseigne du commerce me laissa un moment incrédule : Enola Gay. Dans quel esprit suffisamment inconscient avait pu naître l'idée de donner à une boutique de mode le nom du bombardier B-29 qui largua la bombe atomique sur Hiroshima le 6 août 1945 ? Au cas où le client n'aurait pas fait le rapport, des images de l'avion accompagnaient les sinistres lettres inscrites en gros caractères sur la vitre. Enola Gay est aussi le nom de la mère du colonel Paul Tibbets qui "baptisa" ainsi son B-29 en une délicate attention, d'un goût aussi sûr que celui dont fit preuve le marchand de jeans.

Il faisait beau dans les rues d'Alghero ce jour-là, comme le 6 août 1945, et je dois dire que cette enseigne stupide suffit à assombrir un moment (dérisoire) mes pensées. Je ne pus que m'éloigner en souhaitant une faillite rapide à ce commerce et j'aime à songer aujourd'hui que mon vœu fut exaucé car durant mon dernier séjour à Alghero, ce mois de juillet 2006, je pus constater la disparition d'Enola Gay au profit d'une autre échoppe au nom plus engageant.

00:21 Publié dans Et à part ça ? | Lien permanent | Commentaires (2)

19 juin 2006

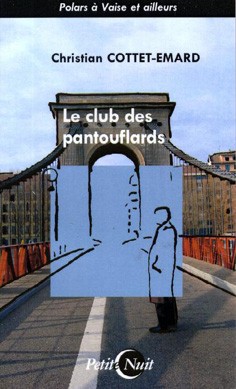

Le club des pantouflards

Auteur : Christian Cottet-Emard

Editeur : Ed. NYKTA, collection Petite Nuit

Paru en juin 2006

Isbn : 2-910879-76-3 / Ean 13 : 9782910879761

Prix éditeur : 5,00 €

Prix Decitre : 4,75 € Economisez : 5% (0,25 €)

Caractéristiques : 73 pages

Dimensions / poids : 11,0cm x 18,0cm x 0,8cm / 0,075kg

Thème : policier

Quatrième de couverture :

Lorsque Christian Cottet-Emard passe de son monde onirique à l'univers du polar, l'atmosphère s'alourdit comme la fumée des cigares décapités en dangereuse compagnie. Amis de la poésie, bonsoir !

En ces temps d'horreur économique, ce n'est pas parce qu'on touche le fond, comme Effron Nuvem, chômeur de longue durée, qu'on est sûr de remonter, même tiré de la mouise et invité à des gueuletons par un pantouflard étrangement attentionné. A Vaise, entre la rue Gorge de Loup et le pont Masaryk, plus infernale sera la chute.

Où le trouver ?

Ce livre est disponible chez Decitre à Lyon (69) : Decitre Place Bellecour, Decitre Ecully, Decitre St Genis-Laval et Decitre Part-Dieu ou en commande sur les sites

et à la librairie Ex-libris à Lagnieu (01)

Note sur le blog de Jean-Jacques NUEL

Note sur le blog Carnets de JLK

Note sur le blog de Roland FUENTÈS

Article de Jean-Louis KUFFER dans le quotidien suisse 24 HEURES

19:00 Publié dans Et à part ça ? | Lien permanent | Commentaires (4)

03 juin 2006

Tu écris toujours ? (41)

Leur petite entreprise

Lorsque j’ai quitté la presse quotidienne régionale, voici une quinzaine d’années, mon départ a coïncidé, par un hasard du calendrier, avec la parution d’un de mes livres. Parmi les différentes réactions suscitées dans mon entourage par ce changement de cap (certains ont cru que j’avais gagné au loto, d’autres, plus réalistes, que j’avais grillé un fusible), une question m’a pris au dépourvu : “alors ça y est, tu es devenu un écrivain professionnel ?”

Associer à ma principale activité cet adjectif qui reste toujours lié dans mon esprit au travail contraint, à “la peine” comme disent les italiens, ne m’était jamais venu à l’idée. Je mène une double vie, celle de monsieur tout-le-monde qui vend de son temps pour survivre dans la société marchande où seule une infime partie de moi est présente, et l’autre, celle de ma véritable présence au monde, où je pèse de tout mon poids d’os, de chair, de joie, de rêve éveillé, rythmée non seulement par l’écriture mais encore par la musique et la promenade.

Qu’est-ce qu’un “écrivain professionnel” ? Peut-on se représenter sans rire un “poète professionnel” même si la cour d’Angleterre arrive encore à nous bluffer avec son très officiel poète lauréat, à l’inverse de la monarchie belge qui prête décidément le flanc aux fameuses histoires (plutôt qu’à l’Histoire) en anoblissant la bonne du curé ? Blague à part, il n’existe heureusement pas de carte officielle d’écrivain et le degré de “professionnalisme” semble donc, dans l’esprit du grand public, se mesurer à l’aune de la notoriété, des tirages et du train de vie, la qualité de l’oeuvre s’avérant pour le coup très secondaire.

Que vient-il faire en cette galère ce mot “professionnel” qui s’impose sans cesse dès qu’on évoque l’activité littéraire et surtout journalistique ? On qualifie de “professionnel” celui qui vit de son activité, ce qui, pour les journalistes notamment, constitue d’ailleurs le principal critère d’attribution de la carte professionnelle. Or une multitude d’individus pratiquent de fait, payés ou non, l’écriture et le journalisme (correspondants locaux, pigistes occasionnels ou permanents...) et l’apparition des blogs amplifie ce phénomène de manière considérable. Cela vaut aussi pour les écrivains, même si, en l’occurence, la frontière entre “pros” et “non pros” s’avère moins nette.

Alors, quel autre critère peut-on trouver pour déterminer le professionnalisme d’un écrivain ? La technique, la pratique, l’organisation ? Je suis toujours perplexe de lire, ici ou là, que tel auteur se fait fort “de travailler à heures fixes” (pas un jour sans une ligne) et carrément agacé par la suffisance de ces besogneux qui affirment écrire par “nécessité vitale”, ce que mon esprit a tendance à traduire par “besoin impérieux” pour qui ne pisse pas que de la copie. Et s’il y avait de la désinvolture à imposer au lecteur le fruit douteux d’une activité compulsive ? On peut se poser la question à la lecture d’une bonne partie de la production incroyablement ponctuelle, à chaque rentrée littéraire, d’écrivains sous contrats et bien décidés à le rester, quitte à imposer un rendement industriel à leur petite fabrique d’écriture automatique. À quand l’écriture et la publication “en flux tendu”, comme dans le plastique et l’automobile ? Tendrons-nous pour autant au “zéro défaut” avec “contrôle de la production à tous les stades de la mise en oeuvre” ?

Il faut se rendre à l’évidence, l’époque est aux professionnels et peu importe, du reste, le secteur d’activité. L’essentiel, c’est d’en être, dûment estampillé, agréé, certifié, diplômé, incorporé, assermenté. Il ne me déplaît certes point de savoir que l’installateur de ma chaudière à gaz est un professionnel. En revanche, je me moque éperdument de la collection de diplômes et du statut (professionnel ou non) de l’auteur d’un livre ou d’un article pourvu que cette lecture m’ait plu. De nombreux pigistes à jamais refoulés par la commission d’attribution de la carte des journalistes professionnels sont bien meilleurs que leurs collègues encartés. Quant aux écrivains qui s’aventurent parfois dans le marigot de la presse, ils pourraient, si on leur en donnait un peu plus souvent le loisir, comme par un passé hélas bien révolu, mettre le feu à une langue de bois qui lèche non seulement le papier journal mais encore les bottes des actionnaires.

En littérature, j’avoue une véritable prédilection pour les sans-grades, les autodidactes, les déclassés et, suprême mauvais goût, les dilettantes. Que voilà de nos jours un vilain mot, dilettante, pourtant si bien porté jadis, au temps où l’on reconnaissait l’honnête homme en l’amateur éclairé...

(À suivre)

00:36 Publié dans FEUILLETON : tu écris toujours ? | Lien permanent | Commentaires (1)