30 avril 2012

Carnet des rencontres : Charles Juliet

Réveillé à 6h dimanche matin après m’être couché à 2h30. Dehors, dans le faible jour et sous un ciel bas, des bourrasques tièdes et sèches, inhabituelles en cette saison, agitent les frênes encore nus. Plus loin, au village, l’éclairage public est encore en veille. Le gros chat vagabond que je nourris patrouille déjà autour de la maison.

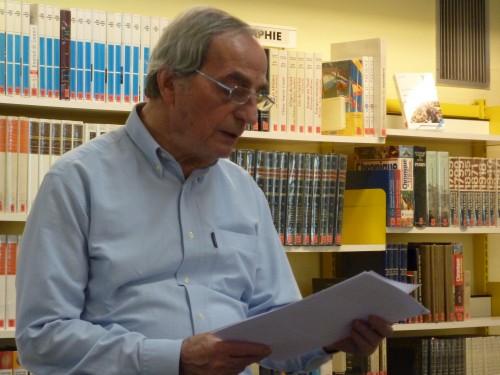

Samedi après-midi, j’ai assisté à l’intervention de Charles Juliet à la bibliothèque municipale d’Oyonnax. Ambiance amicale et décontractée.

Charles Juliet à la bibliothèque du centre culturel Aragon à Oyonnax. (Photo © Christian Cottet-Emard, 2012)

Ma dernière rencontre avec Charles Juliet devait dater de la fin des années 80 ou du début des années 90, époque à laquelle je l’avais photographié pour un journal quotidien et pour la revue de littérature et de sciences humaines Le Croquant. Hier, par la magie des appareils qui fonctionnent en silence et sans éclairs, j’ai tiré quelques photos en l’écoutant parler de sa naissance laborieuse à l’écriture, de ses années de doute, de sa quête de soi, de ses souvenirs de jeunesse et de maturité et du degré d’exigence qu’il s’efforce d’apporter à sa pratique d’écrivain.

Ce moment d’échange entre les lecteurs et Charles Juliet m’a rappelé les circonstances professionnelles parfois marquées d’anecdotes comiques qui m’ont conduit par le passé à me trouver en sa présence. J’avais abordé le sujet dans ces colonnes dans ce texte sur le thème des rencontres avec les écrivains que je redonne aujourd’hui :

L’écriture, c’est bien sûr la rencontre avec le lecteur, la principale, mais aussi les rencontres, plus contingentes, avec d’autres écrivains. Alchimie incertaine, moments délicats, instants de grâce, rendez-vous manqués et festival de gaffes au programme.

Lors de mes débuts dans la presse, au début des années 80, je vois encore Charles Juliet, s’adressant à des lycéens depuis une estrade au lycée Paul Painlevé d’Oyonnax, rouler des yeux anxieux dans ma direction parce que je me contorsionnais sous son nez pour lui tirer le portait lors d’une interminable séance de photos au terme de laquelle je m’aperçus avec horreur qu’il n’y avait pas de pellicule dans l’appareil, Jean-Marie Auzias me préciser que cet enfant qui était tout son portrait n’était pas son petit-fils mais son fils et Serge Montigny encaisser sans broncher mes vieilles aigreurs contre Tel quel et le polar avant que je n’apprenne son influence dans ces deux sphères littéraires.

En matière de communication avec mon prochain, mes jours les moins inspirés sont souvent ceux que j’essaie de transcender par des assauts de sincère bienveillance. Dans ces moments-là, j’ai ceci de commun avec l’enfer : pavé de bonnes intentions. « On a frôlé le chef-d’œuvre » ai-je déclaré à mon amie (et qui l’est restée) Marie-Ella Stellfeld à propos de son excellent roman noir, L’homme aux oreilles de jazz.

Attention aux petites blagues censées détendre l’atmosphère autour d’une bonne table : « quelle est la différence entre un critique gastronomique et un critique littéraire ? Le premier crache dans la soupe, le second la sert » ai-je soufflé à l’oreille de Marcel Bisiaux qui, je le savais pourtant pour être un de ses fidèles lecteurs, signait dans la Quinzaine Littéraire une chronique mêlant littérature, philosophie et gastronomie.

Difficile de se refuser le subtil plaisir de mettre les pieds dans le plat, surtout avant de passer à table. À Meillonnas dans l’Ain, lors d’un apéritif en plein air, en petit comité et en bonne compagnie, en présence, notamment, de Charles Juliet, quelqu’un se fendit de cette classique et non moins étrange question, version assez voisine et collective de la récurrente « Tu écris toujours ? » : « pourquoi écrivez-vous ? » Je ne me souviens plus de quelle manière Charles Juliet se tira de cet embarras mais lorsque les regards convergèrent vers moi, j’en étais encore à allumer un petit Davidoff et, Dieu sait ce qui me passa par la tête, je répondis que j’écrivais pour payer mes cigares, ce qui eut pour effet de faciliter le passage d’un ange et de couper court à tout dialogue, notamment avec mon voisin de fauteuil en rotin, l’auteur de L’année de l’éveil qui m’envoya un regard éteint sans toutefois renoncer à un haussement de sourcil désapprobateur.

Après le dîner, Michel Cornaton, le maître de maison, demanda à Charles Juliet s’il voulait bien accepter de poser pour une photo et me désigna pour appuyer sur le déclencheur. Mon appareil était certes chargé ce soir-là mais le flash ne voulut jamais partir. Je suggérai donc à notre hôte de braquer un petit abat-jour sur la tête de Charles Juliet, ce qu’il s’empressa de faire en une laborieuse gymnastique qui mit notre écrivain assez mal à l’aise. Après les photos sans pellicule, on lui refaisait le coup sans flash et en lui braquant une ampoule dans la figure, comme dans les films policiers... Quand vint l’heure du digestif, pour me faire pardonner ces enfantillages et lui prouver que je le lisais depuis longtemps, je demandai à Charles Juliet de me dédicacer un opuscule imprimé en ronéo par les éditions du Dé bleu, un petit recueil de fragments de son fameux journal. Il sembla surpris et perplexe de voir réapparaître cette humble et ancienne publication qu’il parapha poliment. Avec tout ce que je lui avais fait endurer, peut-être me soupçonnait-il maintenant d’être un de ces collectionneurs d’autographes n’ayant de cesse de revendre l’objet pour acheter des cigares !

J’ai dû m’entretenir, jusqu’au moment où j’écris ces lignes, avec une bonne trentaine d’écrivains, connus et inconnus, peut-être même un peu plus, ce qui est peu, compte tenu de mes activités de presse et de mes déplacements (de plus en plus rares) dans des salons et autres lieux du livre. Que reste-t-il de ces contacts ? Quelques anecdotes, de franches rigolades, une certaine mélancolie et les reproches affectueux de quelques amis estimant que « je n’avais pas su cultiver ces relations pour faire mon chemin dans le monde littéraire » (sic). Ils ont probablement raison mais mon caractère ne me permet pas d’instiller de la stratégie dans mes relations amicales ou simplement cordiales avec les écrivains et les artistes que le destin met sur mon chemin. De plus, je préfère passer pour un ours que d’être soupçonné du moindre comportement courtisan. Enfin, s’il est presque toujours intéressant d’approcher un écrivain en chair et en os, la vraie rencontre est évidemment dans l’œuvre, celle-ci pouvant parfois se révéler bien supérieure aux qualités humaines de son auteur.

Lorsqu’il m’arrive de franchir l’étrange frontière entre l’auteur et le lecteur, matérialisée par une méchante petite table destinée aux signatures, et de m’essayer à l’exercice des dédicaces, j’appréhende la déception de celle ou de celui qui a pris plaisir à la lecture de mes livres et qui ne découvre qu’un bonhomme empêtré dans la recherche de l’équilibre entre convenances sociales et spontanéité, art où je n’excelle guère. Mais j’arrête là l’autocritique, suivant ainsi le conseil de Sacha Guitry : « ne dites pas trop de mal de vous. On vous croirait. »

01:51 Publié dans carnet | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : charles juliet, bibliothèque d'oyonnax, centre culturel aragon, oyonnax, ain, rhône-alpes, littérature, poésie, année de l'éveil, journal, blog littéraire de christian cottet-emard, roger vailland, maison roger vailland, meillonnas, revue le croquant, michel cornaton, serge montigny, jean tardieu, marie-ella stellfeld, marcel bisiaux, quinzaine littéraire, sacha guitry, le dé bleu, davidoff

15 janvier 2011

Le rendez-vous dont je me serais bien passé est fixé dans un bar du centre ville.

Pour ce rendez-vous qui décidément me pèse, il a été convenu que le premier arrivé s’attablerait en disposant bien en vue un exemplaire de la Quinzaine Littéraire. Dans cette petite ville industrielle fatiguée et dans ce bar qui est le siège de quelques associations sportives, le risque d’erreur avec un tel signe de reconnaissance est à peu près nul.

J’entre et j’inspecte la salle. À cette heure, le débit de boisson est encore assez peu fréquenté. Point de Quinzaine Littéraire. Je suis le premier et j’en suis soulagé. Je m’installe non loin de la porte et je dispose mon journal de telle sorte que le titre apparaisse bien en évidence. Je règle tout de suite le vin chaud que j’ai demandé et je lorgne la porte qui s’ouvre maintenant devant des clients de plus en plus nombreux. La salle s’anime, le volume sonore monte et l’atmosphère s’opacifie.

À ma deuxième cigarette, une délicieuse sensation d’irresponsabilité m’enveloppe et me réchauffe le coeur. Tout ragaillardi, je plie la Quinzaine Littéraire dans la vaste poche intérieure de mon manteau et je continue d’attendre en observant toujours les clients qui entrent et qui sortent.

Bientôt, un homme se présente à l’entrée du bar. Il regarde sa montre puis l’intérieur de la salle. Je le vois s’installer à une table voisine de la mienne, ouvrir la Quinzaine Littéraire et commander à boire. Il fume. J’observe à la dérobée cet inconnu avec qui j’ai rendez-vous et je profite d’une vague de clients qui se lèvent de table pour sortir dans la rue en me fondant à leur groupe.

Dehors, le ciel nocturne est bien dégagé et très étoilé. Cela fait un certain temps que je n’ai pas vu d’étoiles filantes...

(Extrait de : LE GRAND VARIABLE, éditions Éditinter, 2002. Épuisé.)

Dessin de Frédéric Guénot pour l'édition en feuilleton du GRAND VARIABLE dans la revue SALMIGONDIS en 1999.

16:07 Publié dans Et à part ça ? | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : le grand variable, éditions éditinter, christian cottet-emard, frédéric guénot, dessin, littérature, feuilleton, bar, quinzaine littéraire, rendez-vous