25 septembre 2023

Carnet / De la fumée

Je ne suis guère amateur de chanson française mais l’une d’elles, Prisonnier des nuages de Claude Nougaro, me parle.

Dans mes plus lointains souvenirs, la fumée tient déjà une première place, pas seulement celle du tabac. Tout gamin dans les années soixante, marchant de mauvaise grâce vers l’école, j’associais l’odeur de la neige et celle des petits panaches que crachaient les cheminées des maisons. Les écobuages de printemps m’annonçaient les vacances de Pâques et il fallait m’empêcher au jardin de trop m’approcher des feux d’herbes et de brindilles qu’on appelait chez moi des fournaches tant j’étais affamé de leurs parfums.

Lors des repas de famille, je fouillais dans les sacs à main des dames pour y dénicher un paquet de cigarettes blondes dont je reniflais les filtres dorés. Le jour de ma communion, mon oncle Pierre m’a permis de fumer ma première cigarette, en réalité la moitié d’une Gauloise sans filtre. Quel goût ! Un délice ! J’avais quand même déjà tenté auparavant de rallumer en cachette, toujours lors des repas de famille, des cigarettes éteintes à leur moitié et des mégots abandonnés dans les cendriers.

Plus tard, pré-adolescent, j’ai fumé des Saint-Michel filtre offertes par mon parrain résidant en Belgique. Je leur ai vite préféré la version sans filtre en paquets verts rehaussés d’une vignette de l’archange Saint-Michel terrassant le dragon. Ces cigarettes belges avaient la particularité de laisser en sillage, une fois les volutes refroidies, une vague odeur de pipi de chat. À partir du lycée, mon choix s’est principalement porté vers les Gitanes sans filtre avec quelques incursions dans le monde rustique des Gitanes Maïs. Je me souviens aussi avoir goûté aux dernières Boyard et avoir fait une brève infidélité au tabac brun avec des anglaises Craven A sans filtre mais dont un bout était entouré d’une fine bande de liège servant à ne pas mouiller le papier et des Pall Mall sans filtre particulièrement fortes.

Lors de mon premier séjour à Venise en 1979, je me suis entiché quelques temps pour des cigarettes blondes Lido un peu trop douces mais avant cette époque, j’avais déjà modestement abordé dès mes quinze ans le monde du cigare en commençant par des cigarillos Mercator dont la boîte annonçait fièrement la composition de la tripe (déchets de havane). J’ai traversé aussi mon époque Lucky Strike sans filtre (de crainte de voir cette marque disparaître, Léo Ferré en aurait acheté des kilos selon une anecdote que j’ai lue je ne me rappelle plus où) et ma période Camel sans filtre.

La prise de conscience juvénile de mes excès de consommation de cigarettes et ma découverte des cigares cubains m’a permis de me détourner enfin des clous de cercueil (définition attribuée à Serge Gainsbourg, mais on n’est pas sûr tant il a aussi chapardé pour ne pas dire plagié dans la musique). Cela m’a conduit à déclarer de manière un peu péremptoire que j’avais arrêté la cigarette grâce au cigare, ce qui est presque vrai bien que je ne me refuse pas une cibiche lorsque la nostalgie m’en prend mais cela demeure très rare car je la grille en trois bouffées.

Avant d’entrer pleinement dans l’univers complexe du Puro (le terme désigne désormais un cigare cent pour cent issu d’un même terroir ou d’un même pays (Cuba, Honduras, Nicaragua, Saint-Domingue, etc…), j’ai commencé par m’acheter avec mes premiers salaires de jobs d’été des cigares secs des Pays-Bas Schimmelpennink (composés de mélanges de tabacs courts d’Indonésie, du Brésil, du Cameroun et de la Havane), des cigares du Brésil et de Sumatra de la marque Dannemann et en cas d’urgence quand je ne trouvais rien d’autre les inévitables La Paz (mélanges de tabacs du Brésil, de Cuba et d’Indonésie).

Cigare et littérature étant pour moi étroitement liés, j’ai découvert avec surprise que l’écrivain Paul Auster était amateur de cigares Schimmelpennink qu’il cite dans un de ses livres dont j’ai oublié le titre. Il pouvait pourtant fumer beaucoup mieux avec ses droits d’auteur. C’est à cause de Stendhal que je me suis hasardé à fumer quelques cigares toscans sans avoir envie de renouveler trop souvent l’expérience malgré ce qu’en écrivait l’auteur des Promenades dans Rome : « Au petit jour froid de l’hiver, un cigare de Toscane vous fortifie l’âme. » (Source : Zino Davidoff, Le Livre du connaisseur de cigare).

S’ils en ont eu jusqu’à maintenant la patience, les lectrices et lecteurs de ces lignes auront compris que ma stratégie consistant à combattre mes précoces excès de cigarettes au moyen d’une consommation raisonnable de Puros de La Havane, du Nicaragua, de Saint-Domingue et du Honduras a échoué.

Un excès ayant progressivement remplacé un autre, je me dois d’avouer aujourd’hui que la fumée du cigare n’a aucun mal à engloutir ce que je gagne avec mes livres. J’y vois une ironie du sort parce qu’il y a fort longtemps, lors d’une soirée à Meillonnas dans l’Ain dans la maison qui appartint à Roger Vailland, chez le regretté Michel Cornaton, directeur de la revue Le Croquant, un tour de table fut proposé à l’assemblée d’auteurs devant répondre à la question « Pourquoi écrivez-vous ? » Lorsque vint mon tour, je répondis : « Pour me payer des cigares » , une boutade qui provoqua le passage d’un ange et le haussement sans doute réprobateur d’un des sourcils (je ne me rappelle plus si c’était le droit ou le gauche) de mon voisin de fauteuil qui n’était autre que Charles Juliet.

Je constate aujourd’hui que ma plaisanterie est devenue une réalité. Pour considérable qu’il soit, le préjudice financier consécutif au tabagisme n’est évidemment rien en comparaison des risques pour ma santé encore très bonne pour le moment (je touche le bois de la table sur laquelle j’écris).

J’ai pourtant cru que l’addition de l’addiction était arrivée un soir de septembre 2021 lorsque mon cœur s’est emballé comme si je m’étais subitement mis au sport, moi qui n’en fais jamais. C’est arrivé après un solide repas en présence de mon ami et éditeur Bernard Deson à qui je regrette d’avoir imposé une nuit probablement sans sommeil à cause des bruits inélégants du corps en plein dysfonctionnement, notamment en cas de nausées persistantes. Croyant à une indigestion, j’ai interdit à mon épouse (qui n’a pas dormi non plus) d’appeler du secours. J’ai pourtant dû me résoudre à donner l’autorisation le lendemain matin lorsque je me suis retrouvé en faisant bop bop comme un poisson rouge qui aurait sauté de son bocal.

Embarqué en un rien de temps vers une clinique par une ambulance, j’ai appris après une batterie (si j’ose dire) d’examens que la fée électricité pouvait jouer des petits tours à mon cœur qu’on m’a pourtant décrit comme sain même s’il n’a pas aimé la nuit entière à grande vitesse. En voyant le cardiologue examiner mes artères en direct, je me suis dit que la sentence de mon tabagisme allait tomber mais il n’en fut rien. Il prononça le mot « nickel » et dit : « Vous pourrez continuer à cloper » en ajoutant : « Je plaisante, bien sûr ! » . Malgré mes artères « nickel » j’eus quand même droit à ce qu’ils appellent une « ablation » une intervention qui permet de retrouver un rythme cardiaque normal. Ce fut aussi pour moi l’occasion de bénéficier d’un bilan de ma carcasse, ce que je n’avais pas jugé utile de demander depuis 1974, l’année du gros abcès à la clavicule qui me donna droit à une dispense de sport que je fis durer par quelques stratagèmes jusqu’à la fin de ma scolarité.

La passion des bons cigares ne m’apportant pour l’instant, Dieu merci, qu’un désagrément financier mais pas de problèmes de santé (je touche encore du bois), je pense que c’est ici que prend pour moi tout son sens la remarque de Thomas McGuane à Jim Harrison à propos de l’alcool : « On ne peut pas quitter une chose tant qu’elle ne s’est pas mise en travers de ton chemin. » Cela vaut aussi, évidemment, pour le tabac et à vrai dire pour tout le reste.

11:07 Publié dans carnet | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : carnet, note, journal, autobiographie, fumée, tabac, cigarette, cigare, christian cottet-emard, blog littéraire de christian cottet-emard, écriture, paul auster, jim harrison, thomas mcguane, sthendhal, léo ferré, serge gainsbourg, claude nougaro, bernard deson, charles juliet, michel cornaton, revue le croquant, meillonnas, ain, roger vailland, zino davidoff, puro, cuba, honduras, saint-domingue, nicaragua, argent, addiction

04 novembre 2015

Carnet / De la patate chaude de la culture

Oyonnax et la culture, c’est un feuilleton, un psychodrame, pas passionnant je le concède, mais dont certains épisodes méritent parfois quelques minutes d’attention. Cette histoire de patate chaude est révélatrice du vieux clivage existant entre les municipalités de droite et la culture.

Personnellement, je veux dire en tant qu’usager, je n’attends plus rien depuis longtemps de l’action culturelle à Oyonnax, non pas parce que les professionnels font mal leur métier mais parce qu’ils travaillent dans une ambiance à mon avis délétère.

À ce contexte négatif que je veux bien être gentil de qualifier de conjoncturel, s’ajoute une double hostilité oyonnaxienne à la culture, aussi bien de la part d’une classe dominante soucieuse depuis les origines du développement industriel d’Oyonnax de maintenir les électeurs dans des distractions plus ou moins infantiles que de la part d’une population économiquement et sociologiquement fragile, conditionnée depuis des générations à la méfiance et au mépris à l’encontre des « intellos » , en d’autres termes, des artistes, des écrivains, de celles et ceux qui aspirent à être au monde autrement qu’en simple producteurs consommateurs.

Ces deux courants de la petite société oyonnaxienne se sont toujours rejoints dans leur rejet commun de la culture comme on a pu le voir lors des échanges souvent imprécatoires qui ont marqué le débat politique dès que la construction du centre culturel a été décidée.

À peine inauguré, le centre Aragon a ployé sous la pression politique, son fonctionnement focalisant en permanence les affrontements idéologiques déclarés ou sous-jacents caractéristiques de l’enclavement géographique et culturel d’une bourgade ouvrière en proie à l’interminable gueule de bois de la fin des Trente Glorieuses (pas si glorieuses que ça d’ailleurs si l’on veut bien relire 325000 francs de Roger Vailland). Dans ce roman plus sociologique que littéraire, Roger Vailland dépeint une communauté essentiellement structurée par le passage de l’artisanat à l’industrie et composée d’une petite bourgeoisie d’origine ou parvenue présidant aux destinées d’une population d’ouvriers, de contremaîtres et de petits employés chichement divertis en bals musette, concours de boules et courses cyclistes. Entre ces deux groupes, pas encore de classe moyenne en quête de culture autre que cinématographique.

Cette classe moyenne qui se constituera par la suite au rythme du développement du plein emploi et des services administratifs et sociaux connaîtra les concerts classiques et les pièces de théâtre montées dans la salle omnisports et autres gymnases qui ont toujours été les équipements prioritaires des différentes municipalités oyonnaxiennes. La bonne vieille recette du sport pour contrôler et endiguer le temps libre d’une population à laquelle le travail en usine eût éventuellement laissé un petit surplus de vitalité.

Autre avantage de l’embrigadement sportif, la constitution d’un semblant d’identité pour une ville qui a toujours peiné à s’en trouver une, ce qui explique l’addiction de ses décideurs à la reconnaissance médiatique nationale à tout prix, véritable obsession se traduisant aujourd’hui par l’hystérie autour du ballon et une frénésie de communication illustrée par une débauche d’affichage grotesque défigurant l’espace public. Je ne sais pas avec quelle officine de reprographie travaille la ville mais je pense qu’elle doit bénir Oyonnax.

L’équilibre fragile et assez laborieusement maintenu au moyen de cette identité artificielle ne pouvait intégrer sans problème l’aspiration à la culture qui est toujours une volonté d’élévation, d’épanouissement individuel et parfois de rupture avec l’ordre établi si celui-ci se montre trop étroit ou trop coercitif. C’est pourtant ce processus qui a permis à la culture d’irriguer lentement Oyonnax jusqu’à l’arrivée de la gauche à la mairie à la faveur d’une faible mobilisation électorale d’une droite trop sûre d’elle. C’est aussi lors de cette courte alternance politique que fut construit le centre Aragon, à la grande fureur de ses détracteurs les plus acharnés dont les enfants et petits-enfants sont aujourd’hui bien contents d’utiliser les services.

Il n’en reste pas moins vrai que la création de ce bel équipement est restée en travers de la gorge des gestionnaires purs et durs, notamment ceux qui ont toujours pensé qu’Oyonnax n’avait besoin que d’une salle des fêtes. Même si le centre Aragon ne sera jamais une salle des fêtes, le danger n’a jamais été plus grand de le laisser devenir une coquille vide.

Le risque existe dans un contexte qui cumule les menaces sur la culture à Oyonnax : rétrécissement de la classe moyenne (habituellement demandeuse d’offre culturelle exigeante et dotée d’un budget pour se l’offrir), précarisation financière croissante des populations à revenu modeste, vieillissement du public éduqué et cultivé, conflit de générations éloignant une forte proportion de jeunes d’une culture jugée bourgeoise et, phénomène inquiétant, émergence de formes identitaires et religieuses d’un rejet de la culture occidentale.

Ces tendances lourdes de la société sont particulièrement visibles dans des villes telles qu’Oyonnax. Envisager de répondre à ces problématiques par des mesures financières d’incitation et d’encouragement à l’accès à l’offre culturelle locale, ainsi que l’évoque dans la presse l’adjointe à la culture d’Oyonnax, n’est pas proportionné à l’ampleur des clivages, pas plus que cette dérive consistant à transformer les centres culturels en annexes de centres sociaux. L’action culturelle et l’action sociale n’ont pas à se mélanger même si de fait, l’une et l’autre profitent de leurs bénéfices respectifs là où le système fonctionne encore dans les grandes villes.

Enfin, persister à rogner toujours plus la variété et la qualité des animations et des programmes de spectacle sous le fallacieux et démagogique prétexte de les adapter à une supposée demande locale ne fait qu’entériner le renoncement à tous les objectifs et les espoirs suscités à ses débuts par le centre culturel Aragon.

À ce rythme, ce n’est plus une patate chaude que les différents décideurs se refileront mais quelques épluchures.

11:48 Publié dans carnet, NOUVELLES DU FRONT | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : carnet, note, journal, écriture de soi, autobiographie, prairie journal, blog littéraire de christian cottet-emard, actualité, nouvelles du front, christian cottet-emard, presse, le progrès, culture, oyonnax, communauté de communes, patate chaude, centre culturel aragon, centre culturel oyonnax, action culturelle, ain, rhône-alpes, france, europe, politique, mairie d'oyonnax, municipalité oyonnax, culture oyonnaxienne, roger vailland, 325000 francs, condition ouvrière, monde ouvrier, industrie, artisanat, petite bourgeoisie, trente glorieuse, plein emploi, précarisation financière

30 avril 2012

Carnet des rencontres : Charles Juliet

Réveillé à 6h dimanche matin après m’être couché à 2h30. Dehors, dans le faible jour et sous un ciel bas, des bourrasques tièdes et sèches, inhabituelles en cette saison, agitent les frênes encore nus. Plus loin, au village, l’éclairage public est encore en veille. Le gros chat vagabond que je nourris patrouille déjà autour de la maison.

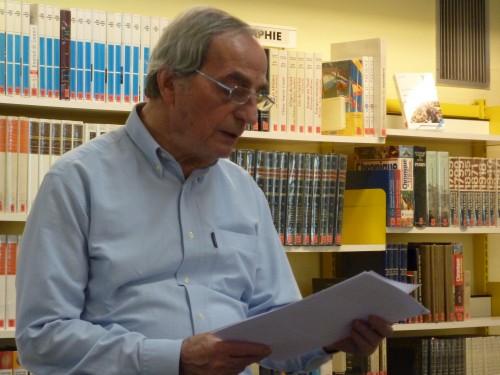

Samedi après-midi, j’ai assisté à l’intervention de Charles Juliet à la bibliothèque municipale d’Oyonnax. Ambiance amicale et décontractée.

Charles Juliet à la bibliothèque du centre culturel Aragon à Oyonnax. (Photo © Christian Cottet-Emard, 2012)

Ma dernière rencontre avec Charles Juliet devait dater de la fin des années 80 ou du début des années 90, époque à laquelle je l’avais photographié pour un journal quotidien et pour la revue de littérature et de sciences humaines Le Croquant. Hier, par la magie des appareils qui fonctionnent en silence et sans éclairs, j’ai tiré quelques photos en l’écoutant parler de sa naissance laborieuse à l’écriture, de ses années de doute, de sa quête de soi, de ses souvenirs de jeunesse et de maturité et du degré d’exigence qu’il s’efforce d’apporter à sa pratique d’écrivain.

Ce moment d’échange entre les lecteurs et Charles Juliet m’a rappelé les circonstances professionnelles parfois marquées d’anecdotes comiques qui m’ont conduit par le passé à me trouver en sa présence. J’avais abordé le sujet dans ces colonnes dans ce texte sur le thème des rencontres avec les écrivains que je redonne aujourd’hui :

L’écriture, c’est bien sûr la rencontre avec le lecteur, la principale, mais aussi les rencontres, plus contingentes, avec d’autres écrivains. Alchimie incertaine, moments délicats, instants de grâce, rendez-vous manqués et festival de gaffes au programme.

Lors de mes débuts dans la presse, au début des années 80, je vois encore Charles Juliet, s’adressant à des lycéens depuis une estrade au lycée Paul Painlevé d’Oyonnax, rouler des yeux anxieux dans ma direction parce que je me contorsionnais sous son nez pour lui tirer le portait lors d’une interminable séance de photos au terme de laquelle je m’aperçus avec horreur qu’il n’y avait pas de pellicule dans l’appareil, Jean-Marie Auzias me préciser que cet enfant qui était tout son portrait n’était pas son petit-fils mais son fils et Serge Montigny encaisser sans broncher mes vieilles aigreurs contre Tel quel et le polar avant que je n’apprenne son influence dans ces deux sphères littéraires.

En matière de communication avec mon prochain, mes jours les moins inspirés sont souvent ceux que j’essaie de transcender par des assauts de sincère bienveillance. Dans ces moments-là, j’ai ceci de commun avec l’enfer : pavé de bonnes intentions. « On a frôlé le chef-d’œuvre » ai-je déclaré à mon amie (et qui l’est restée) Marie-Ella Stellfeld à propos de son excellent roman noir, L’homme aux oreilles de jazz.

Attention aux petites blagues censées détendre l’atmosphère autour d’une bonne table : « quelle est la différence entre un critique gastronomique et un critique littéraire ? Le premier crache dans la soupe, le second la sert » ai-je soufflé à l’oreille de Marcel Bisiaux qui, je le savais pourtant pour être un de ses fidèles lecteurs, signait dans la Quinzaine Littéraire une chronique mêlant littérature, philosophie et gastronomie.

Difficile de se refuser le subtil plaisir de mettre les pieds dans le plat, surtout avant de passer à table. À Meillonnas dans l’Ain, lors d’un apéritif en plein air, en petit comité et en bonne compagnie, en présence, notamment, de Charles Juliet, quelqu’un se fendit de cette classique et non moins étrange question, version assez voisine et collective de la récurrente « Tu écris toujours ? » : « pourquoi écrivez-vous ? » Je ne me souviens plus de quelle manière Charles Juliet se tira de cet embarras mais lorsque les regards convergèrent vers moi, j’en étais encore à allumer un petit Davidoff et, Dieu sait ce qui me passa par la tête, je répondis que j’écrivais pour payer mes cigares, ce qui eut pour effet de faciliter le passage d’un ange et de couper court à tout dialogue, notamment avec mon voisin de fauteuil en rotin, l’auteur de L’année de l’éveil qui m’envoya un regard éteint sans toutefois renoncer à un haussement de sourcil désapprobateur.

Après le dîner, Michel Cornaton, le maître de maison, demanda à Charles Juliet s’il voulait bien accepter de poser pour une photo et me désigna pour appuyer sur le déclencheur. Mon appareil était certes chargé ce soir-là mais le flash ne voulut jamais partir. Je suggérai donc à notre hôte de braquer un petit abat-jour sur la tête de Charles Juliet, ce qu’il s’empressa de faire en une laborieuse gymnastique qui mit notre écrivain assez mal à l’aise. Après les photos sans pellicule, on lui refaisait le coup sans flash et en lui braquant une ampoule dans la figure, comme dans les films policiers... Quand vint l’heure du digestif, pour me faire pardonner ces enfantillages et lui prouver que je le lisais depuis longtemps, je demandai à Charles Juliet de me dédicacer un opuscule imprimé en ronéo par les éditions du Dé bleu, un petit recueil de fragments de son fameux journal. Il sembla surpris et perplexe de voir réapparaître cette humble et ancienne publication qu’il parapha poliment. Avec tout ce que je lui avais fait endurer, peut-être me soupçonnait-il maintenant d’être un de ces collectionneurs d’autographes n’ayant de cesse de revendre l’objet pour acheter des cigares !

J’ai dû m’entretenir, jusqu’au moment où j’écris ces lignes, avec une bonne trentaine d’écrivains, connus et inconnus, peut-être même un peu plus, ce qui est peu, compte tenu de mes activités de presse et de mes déplacements (de plus en plus rares) dans des salons et autres lieux du livre. Que reste-t-il de ces contacts ? Quelques anecdotes, de franches rigolades, une certaine mélancolie et les reproches affectueux de quelques amis estimant que « je n’avais pas su cultiver ces relations pour faire mon chemin dans le monde littéraire » (sic). Ils ont probablement raison mais mon caractère ne me permet pas d’instiller de la stratégie dans mes relations amicales ou simplement cordiales avec les écrivains et les artistes que le destin met sur mon chemin. De plus, je préfère passer pour un ours que d’être soupçonné du moindre comportement courtisan. Enfin, s’il est presque toujours intéressant d’approcher un écrivain en chair et en os, la vraie rencontre est évidemment dans l’œuvre, celle-ci pouvant parfois se révéler bien supérieure aux qualités humaines de son auteur.

Lorsqu’il m’arrive de franchir l’étrange frontière entre l’auteur et le lecteur, matérialisée par une méchante petite table destinée aux signatures, et de m’essayer à l’exercice des dédicaces, j’appréhende la déception de celle ou de celui qui a pris plaisir à la lecture de mes livres et qui ne découvre qu’un bonhomme empêtré dans la recherche de l’équilibre entre convenances sociales et spontanéité, art où je n’excelle guère. Mais j’arrête là l’autocritique, suivant ainsi le conseil de Sacha Guitry : « ne dites pas trop de mal de vous. On vous croirait. »

01:51 Publié dans carnet | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : charles juliet, bibliothèque d'oyonnax, centre culturel aragon, oyonnax, ain, rhône-alpes, littérature, poésie, année de l'éveil, journal, blog littéraire de christian cottet-emard, roger vailland, maison roger vailland, meillonnas, revue le croquant, michel cornaton, serge montigny, jean tardieu, marie-ella stellfeld, marcel bisiaux, quinzaine littéraire, sacha guitry, le dé bleu, davidoff