25 avril 2013

Ça

Ça t’absinthe

Ça t’absinthe

Ça t’affaire

Ça t’aiguille

Ça t’alambique

Ça t’alerte

Ça t’ancre

Ça t’aile

Ça t’angoisse

Ça t’architecture

Ça t’arsouille

Ça t’auréole

Ça t’aventure

Ça t’avance

Ça t’azur

Ça te bâche

Ça te bagarre

Ça te bague

Ça te baguette

Ça te balade

Ça te balafre

Ça te balance

Ça te bamboche

Ça te bande

Ça te banderole

Ça te baratte

Ça te barricade

Ça te bascule

Ça te bassine

Ça te bataille

Ça te bave

Ça te besogne

Ça te bêtise

Ça te bise

Ça te blague

Ça te bluffe

Ça te bobine

Ça te boîte

Ça te borne

Ça te bosse

Ça te bouche

Ça te boustifaille

Ça te bricole

Ça te bride

Ça te brocante

Ça te bronze

Ça te brosse

Ça te brouette

Ça te broussaille

Ça te cabane

Ça te cache

Ça te cadence

Ça te camelote

Ça te carotte

Ça te carrosse

Ça te cascade

Ça te casemate

Ça te case

Ça te casse

Ça te catalogue

Ça te catalyse

Ça te catapulte

Ça te catastrophe

Ça te ceinture

Ça te centrifuge

Ça te cendre

Ça te cercle

Ça te chaîne

Ça te chaloupe

Ça te change

Ça te charme

Ça te chatouille

Ça te chloroforme

Ça te colle

Ça te combat

Ça te combine

Ça te comble

Ça te commande

Ça te commerce

Ça te complexe

Ça te conjecture

Ça te costume

Ça te couple

Ça te couronne

Ça te course

Ça te cravate

Ça te culotte

Ça te débâcle

Ça te dédicace

Ça te demande

Ça te distance

Ça t’épingle

Ça t’éponge

Ça t’épouse

Ça t’épouvante

Ça t’esbroufe

Ça t’escarmouche

Ça t’espace

Ça t’étoile

Ça t’étuve

Ça te fanfreluche

Ça te fantasme

Ça te fenêtre

Ça te fête

Ça te fissure

Ça te forge

Ça te gaudriole

Ça te gifle

Ça te gueule

Ça te grippe

Ça te grille

Ça te grimace

Ça te grippe

Ça te grisaille

Ça t’hypertrophie

Ça t’hypothèque

Ça te jalouse

Ça te lessive

Ça te liquide

Ça te loge

Ça te maraude

Ça te matraque

Ça te mesure

Ça te modèle

Ça te monologue

Ça te mousse

Ça te moutarde

Ça te naufrage

Ça te nuit

Ça t’œuvre

Ça t’offense

Ça t’ombre

Ça te parachute

Ça te parodie

Ça te pige

Ça te pilote

Ça te pince

Ça te pioche

Ça te pique

Ça te planque

Ça te plante

Ça te pomme

Ça te pompe

Ça te ponce

Ça te porte

Ça te pose

Ça te prétexte

Ça te produit

Ça te psychanalyse

Ça te psychiatrise

Ça te punaise

Ça te querelle

Ça te rage

Ça te râle

Ça te râpe

Ça te rate

Ça te ravage

Ça te rechute

Ça te récidive

Ça te réciproque

Ça te récolte

Ça te remarque

Ça te rencontre

Ça te rêve

Ça te réverbère

Ça te rime

Ça te ripaille

Ça te rogne

Ça te ruine

Ça te salive

Ça te scie

Ça te signe

Ça te singe

Ça te snobe

Ça te solde

Ça te structure

Ça te sucre

Ça te syncope

Ça te table

Ça te tapage

Ça te tape

Ça te tare

Ça te télécommande

Ça te téléphone

Ça te télescope

Ça te tempête

Ça te terrasse

Ça te toilette

Ça te tonsure

Ça te torpille

Ça te trousse

Ça t’ulcère

Ça te valse

Ça te veille

Ça te vide

Ça te vocalise

Ça te voyage

Ça te zèbre

Mais

Ça te passera

© Éditions Orage-Lagune-Express, 2013. Droits réservés.

11:53 Publié dans Estime-toi heureux | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : récit des lisières, poésie, jeu de mots, ça, littérature, blog littéraire de christian cottet-emard, droits réservés, copyright, éditions orage-lagune-express, patate, coeur

22 avril 2013

Bien se débrouiller dans la vie

Garde-toi d’adhérer

Garde-toi des bilans

Garde-toi d’aller au bout de toi-même

Garde-toi des gros malins qui te proposent un challenge

Garde-toi des mises en danger

Garde-toi des nouveaux départs

Garde-toi de la fleur au fusil

Garde-toi d’être le premier à l’assaut le dernier à la soupe

Garde-toi de qui te prédit un grand destin

Garde-toi de qui pourrait te dire un jour tu m’as beaucoup déçu

Garde-toi du marc de café des lignes de la main et des boules de cristal

Garde-toi de qui s’estime fondé à placer de grands espoirs en toi

Garde-toi des affectueux diminutifs

Garde-toi de vouloir donner ce que tu n’as pas à quelqu’un qui n’en veut pas

Garde-toi de tomber amoureux sous prétexte que l’air sent la jacinthe et la jonquille

Garde-toi de ne jamais t’être senti aussi jeune

Tu vois tu ne t’en sors pas si mal quand tu ne veux pas

© Éditions Orage-Lagune-Express, 2013. Droits réservés pour texte et photo.

14:12 Publié dans Estime-toi heureux | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : note, joiurnal, poésie, narration, littérature, conseil, blog littéraire de christian cottet-emard, récit des lisières, estime-toi heureux, challenge, destin, fusil, amour, jonquille, jacinthe, soupe, marc de café, boule de cristal, ligne de la main, confiance, déception

30 mars 2013

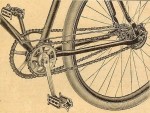

Lire, écrire et pédaler

Dans le cadre des nombreuses animations proposées par la médiathèque municipale d'Oyonnax située au centre culturel Louis Aragon d'Oyonnax (Ain), place Georges Pompidou, le public est invité mercredi 3 avril à 16h à une séance lecture et marionnettes orchestrée par Jean-Pierre Hollebecq avec la participation de la classe option théâtre du lycée Paul Painlevé d'Oyonnax et de représentants de l'association Véloyo qui liront des textes de Paul Fournel, Didier Tronchet et Jean-Bernard Pouy. Entrée libre.

Dans le cadre des nombreuses animations proposées par la médiathèque municipale d'Oyonnax située au centre culturel Louis Aragon d'Oyonnax (Ain), place Georges Pompidou, le public est invité mercredi 3 avril à 16h à une séance lecture et marionnettes orchestrée par Jean-Pierre Hollebecq avec la participation de la classe option théâtre du lycée Paul Painlevé d'Oyonnax et de représentants de l'association Véloyo qui liront des textes de Paul Fournel, Didier Tronchet et Jean-Bernard Pouy. Entrée libre.

23:36 Publié dans Agenda/Rendez-vous | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : centre culturel aragon, oyonnax, ain, rhône-alpes, médiathèque municipale d'oyonnax, lecture, marionnettes, théâtre, jean-pierre hollebecq, véloyo, paul fournel, didier tronchet, jean-bernard pouy, blog littéraire de christian cottet-emard, littérature, vélo