09 février 2025

Bientôt :

2025 commence pour moi par une nouvelle publication.

Paru en 2012 aux éditions Le pont du change sous le titre Dragon, ange et pou (trois burlesques) ce recueil fait l'objet de la présente réédition augmentée d'une quatrième nouvelle récente et inédite, Le mainate. Bien qu'écrite au début du mois de février 2025, cette nouvelle est dans le même esprit que les trois autres. Le recours aux registres fantastique et humoristique n'est qu'un prétexte pour décrire la réalité aussi étrange soit-elle des sentiments humains.

Résumé du livre

Un pou géant accroché aux tuyaux d'un orgue, un bébé dragon dans le bois de chauffage, un ange qui aide à sortir les poubelles et un mainate tourmenté par un magnétophone, face à ces situations insolites, les réactions des êtres humains sont encore plus bizarres.

Un extrait de la nouvelle Le mainate

Un jour, usant d'un ton très administratif, le directeur avait informé les équipes éducatives d'une étrange décision. Elle concernait un homme déjà d'un certain âge, une figure locale, un marginal qui construisait des cabanes dans la forêt toute proche de l'institut médico-éducatif et qui se promenait dans le secteur tout nu ou moulé dans une sorte de justaucorps en disposant au préalable des pancartes pour avertir les promeneurs de sa présence. Il se faisait appeler « le Serfin » et se définissait comme un « pré-animal » .

À ce titre, il estimait qu'il pouvait construire une nouvelle cabane non loin de l'enclos des poneys appartenant à l'institut médico-éducatif. Il en avait adressé la demande écrite au directeur qui avait lu la lettre au personnel avec un petit sourire aux lèvres et avait donné son autorisation. Dans sa lettre, le Serfin expliquait qu'en tant que pré-animal, il avait vocation à s'offrir en cadeau à l'institut médico-éducatif, ce qui n'engageait bien sûr que lui.

Note : dans cette nouvelle, je fais apparaître le Serfin, un personnage que de nombreux oyonnaxiens ont connu.

Parution du livre fin février ou début mars.

00:48 Publié dans Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : l'ange curieux, un pou d'orgue, hafner et autres malices, nouvelles, humour, fantastique, mélancolie, christian cottet-emard, orage lagune express, revue le croquant, revue la presse littéraire, éditions le pont du change, blog littéraire de christian cottet-emard, dragon, ange, pou, mainate

01 août 2024

Encore quelques mots sur Charles Juliet

Charles Juliet à Meillonnas dans l’Ain, au seuil de la maison où vécut Roger Vailland. (Photo © Christian Cottet-Emard.)

Ainsi qu’il le disait et l’écrivait parfois, Charles Juliet n’aimait guère l’été, c’est en cette saison qu’il a quitté ce monde.

Paradoxalement, il est l’écrivain connu que j’ai le plus fréquemment rencontré, exclusivement à titre professionnel lorsque j’étais journaliste car il n’y avait pas spécialement d’atomes crochus entre nous, bien évidemment pas d’hostilité non plus.

J’ai pourtant lu avec attention et intérêt presque tous ses livres, y compris les plaquettes et autres opuscules à tirage confidentiel de ses débuts. À l’époque de mes propres débuts dans l’écriture (je considère tout ce que j’ai écrit et publié jusqu’à quarante ans comme des tentatives, des exercices et des ébauches), la lecture des livres de Charles Juliet, notamment les tomes de son journal, m’a apporté de nombreux enseignements, le principal étant de rechercher toujours plus de clarté et de précision dans l’écriture, d’éviter autant que possible les artifices et les effets inutiles, même dans la littérature romanesque et de divertissement que contrairement à lui, j’aime pratiquer.

En revanche, je me suis toujours senti très éloigné de la solennité de son rapport à l’écriture, un point sur lequel il était quasiment impossible de plaisanter avec lui ainsi que je me suis naturellement empressé de le faire lors de notre première rencontre à la toute fin des années 70 et parfois un peu plus tard. Malgré ces divergences d’ordre intellectuel et humain qui n’ont pas permis de véritable échange (autre que professionnel) entre nous, j’ai toujours pensé qu’il y avait beaucoup à gagner à entrer dans l’œuvre de Charles Juliet, ce qui m’a conduit, lorsque je travaillais dans la presse, à en parler alors même qu’il n’était pas encore connu puis bien sûr à continuer de le faire lorsque vint la renommée. Ce fut souvent difficile.

Au Progrès, ce quotidien qui eut par le passé ses heures honorables mais qui était déjà en pleine déliquescence au milieu des années 80, il devenait compliqué d’imposer des sujets relatifs à la culture, notamment à la littérature. Je me souviens d’un vieux secrétaire de rédaction plutôt sympathique mais un peu borné qui m’avait sermonné au téléphone : « On n’est pas les Nouvelles littéraires ! » Celui-là avait l’excuse de son âge et de sa routine mais je me souviens aussi d’un autre, guère plus âgé que moi (j’avais vingt-huit ans à l’époque) qui m’avait demandé en maugréant « où j’étais allé chercher Charles Juliet » qu’il qualifiait de « poète obscur » !

La hiérarchie de la presse étant ce qu’elle est, je dépendais de ce genre d'« obscur » petit chef pour placer un papier sur un écrivain certes moins connu à l’époque mais qui eut l’avenir qu’on sait aujourd’hui.

J’eus les mêmes problèmes avec le même type de personnes pour faire accepter des articles sur Jean Pérol au moment de son Prix Mallarmé, Jean Tardieu, un des plus importants poètes français, et bien d’autres qui avaient tous des relations étroites avec le département de l’Ain voire avec Oyonnax, la ville où j’exerçais, ce qui justifiait pleinement mes articles, mes portraits et mes reportages pourtant considérés comme quasiment hors-sujets par certains de ces journaleux.

C’est une des raisons qui me conduisirent à accepter la proposition de Michel Cornaton d’entrer au comité de rédaction de sa revue, Le Croquant, au sein de laquelle il me promit de me donner carte blanche et qui tint sa promesse.

Au siège bressan de cette revue, à Meillonnas, dans la maison qui fut celle de Roger Vailland, j’eus l’occasion, sur une requête du directeur du Croquant qui cherchait un écrivain à qui décerner le prix Anthelme Brillat-Savarin doté de 10 000 francs par le Conseil général de l’Ain, de proposer le nom de Charles Juliet, proposition qui fut acceptée. Je mentionne cet épisode dans le seul but de montrer qu’un écrivain ne doit pas être jugé (ou plutôt jaugé, comme je préfère le dire) en considération de sa personnalité mais de son œuvre.

16:13 Publié dans carnet, Hommages | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : carnet, hommage, charles juliet, blog littéraire de christian cottet-emard, prix anthelme brillat-savarin, conseil général de l'ain, revue le croquant, michel cornaton, meillonnas, maison roger vailland, ain, oyonnax, littérature, le progrès, presse

27 juillet 2024

De ma « non-rencontre » avec Charles Juliet (1934 -juillet 2024)

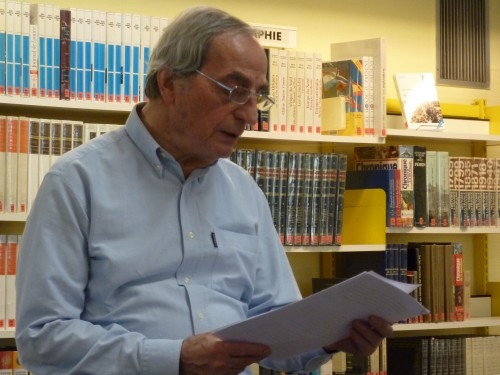

Charles Juliet à la médiathèque du centre culturel Aragon à Oyonnax. (Photo © Christian Cottet-Emard, 2012)

Ma dernière rencontre avec Charles Juliet remonte à 2012 lors d'une de ses interventions publiques à la médiathèque municipale d'Oyonnax. le mot « rencontre » concerne plus l'œuvre que l'homme car bien que ses livres occupent presque un rayon entier de ma bibliothèque, la connexion, comme on dit maintenant, ne s'est jamais vraiment établie entre nous, à l'inverse de la sympathie réciproque immédiate dont je me souviens avec Jean Tardieu, ainsi qu'en atteste une photo de ma consœur de l'époque, Sylvette Germain. Question de tempérament, probablement.

Une rencontre plus ancienne avec Charles Juliet doit dater de la fin des années 80 ou du début des années 90, époque à laquelle je l’avais photographié pour un journal quotidien et pour la revue de littérature et de sciences humaines Le Croquant.

À la médiathèque d'Oyonnax, par la magie des appareils qui fonctionnent en silence et sans éclairs, j’ai tiré quelques photos en l’écoutant parler une fois de plus de sa naissance laborieuse à l’écriture, de ses années de doute, de sa quête de soi, de ses souvenirs de jeunesse et de maturité et du degré d’exigence qu’il s’efforcait d’apporter à sa pratique d’écrivain.

Ce moment d’échange entre les lecteurs et Charles Juliet m’a rappelé les circonstances professionnelles parfois marquées d’anecdotes comiques qui m’ont conduit par le passé à me trouver en sa présence. J’avais abordé le sujet dans ces colonnes dans ce texte sur le thème des rencontres avec les écrivains dont je redonne aujourd’hui un extrait :

Alors que je venais d'obtenir ma carte de presse, au début des années 80, je vois encore Charles Juliet, s’adressant à des lycéens depuis une estrade au lycée Paul Painlevé d’Oyonnax, rouler des yeux anxieux dans ma direction parce que je me contorsionnais sous son nez pour lui tirer le portait lors d’une interminable séance de photos au terme de laquelle je m’aperçus avec horreur qu’il n’y avait pas de pellicule dans l’appareil.

Des années plus tard, à Meillonnas dans l’Ain, dans la maison où vécut Roger Vailland, lors d’un apéritif en plein air, en petit comité et en bonne compagnie, en présence, notamment, de Charles Juliet, quelqu’un se fendit de cette classique et non moins étrange question, version assez voisine et collective de la récurrente « Tu écris toujours ? » : « Pourquoi écrivez-vous ? » Je ne me souviens plus de quelle manière Charles Juliet se tira de cet embarras mais lorsque les regards convergèrent vers moi, j’en étais encore à allumer un petit Davidoff et, Dieu sait ce qui me passa par la tête, je répondis que j’écrivais pour payer mes cigares, ce qui eut pour effet de faciliter le passage d’un ange et de couper court à tout dialogue, notamment avec mon voisin de fauteuil en rotin, l’auteur de L’année de l’éveil qui m’envoya un regard éteint sans toutefois renoncer à un haussement de sourcil désapprobateur (je ne me rappelle plus si c'était le droit ou le gauche).

Après le dîner, Michel Cornaton, le maître de maison, directeur de la revue Le Croquant, demanda à Charles Juliet s’il voulait bien accepter de poser pour une photo et me désigna pour appuyer sur le déclencheur. Mon appareil était certes chargé ce soir-là mais le flash ne voulut jamais partir. Je suggérai donc à notre hôte de braquer un petit abat-jour sur la tête de Charles Juliet, ce qu’il s’empressa de faire en une laborieuse gymnastique qui mit notre écrivain assez mal à l’aise. Après les photos sans pellicule, on lui refaisait le coup sans flash et en lui braquant une ampoule dans la figure, comme dans les films policiers...

Quand vint l’heure du digestif, pour me faire pardonner ces enfantillages et lui prouver que je le lisais depuis longtemps, je demandai à Charles Juliet de me dédicacer un opuscule imprimé en ronéo par les éditions du Dé bleu, un petit recueil de fragments de son fameux journal. Il sembla surpris et perplexe de voir réapparaître cette humble et ancienne publication (un vestige du temps où il n'était pas connu) qu’il parapha poliment. Avec tout ce que je lui avais fait endurer, peut-être me soupçonnait-il maintenant d’être un de ces collectionneurs d’autographes n’ayant de cesse de revendre l’objet pour acheter des cigares !

La fameuse photo « à l'abat-jour » ! (Photo © Christian Cottet-Emard)

23:18 Publié dans carnet, Hommages | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : charles juliet, diariste, poète, littérature, revue le croquant, blog littéraire de christian cottet-emard, hommage, nécrologie, décès de charles juliet, christian cottet-emard