17 février 2025

Carnet / Allegro ma non troppo

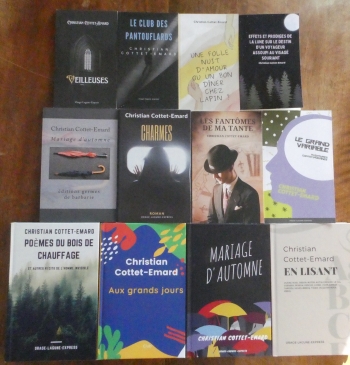

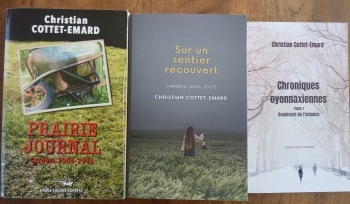

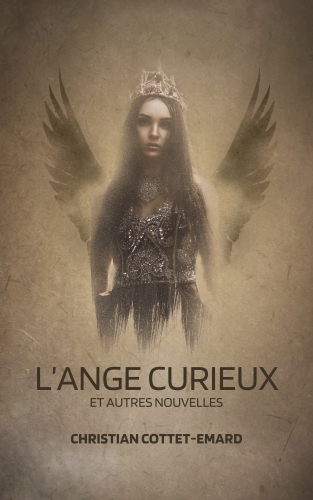

Lorsqu’il m’arrive assez rarement de participer à des salons du livre, on me dit parfois que je publie beaucoup et souvent. Ce n’est pas tout à fait exact même si j’admets avoir augmenté la cadence ces dernières années.

La plupart des publications qui s’enchaînent sur une brève période sont le résultat de « chantiers » commencés voici des années voire des décennies mais repris et menés à terme longtemps après parce que j’ai désormais beaucoup plus de temps à consacrer à ces travaux.

Il faut aussi prendre en compte les rééditions d’ouvrages publiés par des maisons d’édition qui ont disparu.

Qu’on se rassure, je n’ai pas demandé à l’intelligence artificielle d’écrire mes livres. Si c’était le cas, l’IA s’en sortirait probablement mieux que moi. La construction de mes romans serait bien plus logique et ils seraient sans doute débarrassés de nombreuses bizarreries auxquelles je tiens comme on est attaché, l’âge venant, à de vieilles affaires !

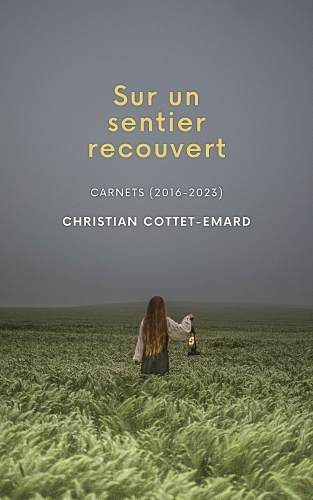

PS : j'avais oublié celui-là sur la photo (parution fin février) :

14:48 Publié dans carnet | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : carnet, note, journal, édition, publication, parution, christian cottet-emard, littérature, livre

09 novembre 2024

Ma nuit du mur (à propos des trente-cinq ans de la chute du mur de Berlin)

On a dû vous poser la question. Et toi, que faisais-tu ce 9 novembre 1989 ?

La chute du mur de Berlin fut pour moi un non-événement parce que je vivais ce jour-là ou plutôt cette nuit-là un des plus importants épisodes de ma vie, la naissance de ma fille.

Il faut dire qu’à cette époque, j’avais le nez dans le guidon car cela faisait déjà trois ans que la hiérarchie du quotidien régional pour lequel je travaillais songeait à se débarrasser de moi. La pression qui m’était infligée augmentait à la mesure des espoirs qu’on fondait sur ma démission, cadeau que je n’étais pas disposé à offrir à mon employeur.

Jusqu’en 1992, date à laquelle je négociai financièrement mon départ, les coups tordus tombèrent si dru que, transposée de nos jours, la situation m’eût logiquement conduit à entamer une procédure pour harcèlement. Hélas, personne ne parlait en ces années de ce qui était déjà une stratégie patronale programmée depuis le début des années 1980 dans les entreprises. Alors, dans ces conditions, le mur de Berlin...

De toute façon, mes chefs (petits, très petits chefs en vérité) se souciaient ce 9 novembre 1989 d’une actualité autrement plus importante à leurs yeux que la chute du mur de Berlin.

Figurez-vous que dans une localité située à une quarantaine de kilomètres de mon agence locale, un engin de travaux, une pelle mécanique, s’était retrouvée précipitée au fond du trou qu’elle venait de creuser. Il n’était pas plus question de laisser une information d’une telle importance aux concurrents que de confier ce scoop à un simple pigiste ou correspondant local dont le seul effort eût consisté à donner un petit coup d’autofocus en direction de l’infortunée pelle mécanique.

Je fus donc d’autorité investi de l’urgentissime mission d’aller photographier la catastrophe (40 kilomètres) et d’apporter le rouleau à la rédaction départementale (70 kilomètres) afin qu’un tireur de labo apposât sur le négatif ses empreintes digitales au motif qu’il avait préalablement casse-croûté au saucisson (à chacun ses petites faiblesses).

Entre temps, je me débrouillai pour suivre au plus près la seule actualité qui m’importait ce soir-là, celle qui réclamait normalement ma présence à la maternité située à 15 kilomètres de chez moi mais hélas à 4O kilomètres de la rédaction départementale où j’envoyai valdinguer la précieuse pellicule. Telle était l’ambiance de travail en cette dynamique équipe dont certains membres me reprochaient de sécher avec constance les joyeuses sorties de l’Amicale des Journalistes.

Ce 9 novembre 1989, alors que la naissance de ma fille était annoncée pour la nuit, ma hiérarchie m’avait infligé au minimum 150 kilomètres de petites routes pour publier la photo d’une pelleteuse au fond d’un trou. Je fus malgré tout, heureusement, au rendez-vous avec ma fille qui naquit vers 3h ce 10 novembre où j’étais programmé en congé sur le planning, ce qui me permit de reléguer à sa juste place, c’est-à-dire dans le néant, la piteuse réalité de mon travail dans un torchon.

Alors, vous pensez bien, le mur de Berlin, c’était le cadet de mes soucis cette nuit-là.

Quant aux conséquences de sa disparition, il en est bien sûr d’heureuses mais ce n’est pas une raison pour oublier que depuis, les bandits et les hommes d’affaire (qui sont parfois les mêmes) n’ont jamais circulé avec autant d’aisance que dans le merveilleux espace de liberté dont vous et moi profitons désormais, une fois de temps en temps pendant les vacances quand nous avons les moyens et le loisir d’en prendre.

Fin de la commémoration.

17:48 Publié dans Et à part ça ? | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : mur de berlin, trente ans de la chute du mur de berlin, carnet, note, journal, billet, prairie journal, blog littéraire de christian cottet-emard, mur, frontière, anniversaire, 1989, naissance, presse, journal local, le progrès, christian cottet-emard

06 septembre 2024

Du parfum

Une page d'un de mes carnets

Après le cigare, le parfum est mon autre folie. Dans une parfumerie, je suis pire qu’un gosse dans un magasin de bonbons. Les souvenirs que j’identifie comme les premiers et donc les plus anciens de ma vie sont olfactifs.

Distrait et manquant de mémoire à propos de presque tout ce que la vie sociale exige que nous apprenions par cœur, deux choses ne s’effacent jamais de mon esprit : une musique et un parfum ; pour les deux il est d’ailleurs question de notes. Lorsque ma mémoire a en a besoin, c’est un parfum qui peut la restaurer si j’ai du mal à convoquer un souvenir important à inclure dans un récit.

Mon odorat me joue parfois des tours. Si je perçois une odeur inhabituelle, je ne trouve la tranquillité qu’après l’avoir identifiée. Je peux vous dire sans grande marge d’erreur si une souris s’est aventurée dans votre cuisine, ce qui n’est pas un exploit car ce rongeur sent très fort. Le mélange de certaines odeurs qui en forme une nouvelle, par exemple celle du café qui vient de passer et celle des pommes dans leur corbeille, me donne la nausée. En revanche, presque toutes les notes fumées m’ouvrent irrésistiblement l’appétit, y compris un simple feu d’herbe dans la campagne.

Les parfums que j’ai toujours aimé porter sont le plus souvent dominés par des notes boisées en hiver et florales en été. Entre ces deux tendances saisonnières, je suis attiré par l’encens et les agrumes. Je reste donc dans des accords plutôt classiques et j’ai peu de goût pour la mode actuelle de la vanille et autres sirupeuses fantaisies.

Mes critères de choix sont aussi liés à la communication des parfumeurs, ce qui laisse souvent les vendeuses perplexes. Si elles me présentent un parfum qui me plait mais dont la publicité m’indispose, je le rejette, ce qui élimine la majorité des plus connus, beaucoup faisant aujourd’hui référence à toutes les caricatures possibles de la vulgarité la plus grotesque et la plus assumée.

Par exemple, par principe, je ne porterai jamais un parfum qui fait référence au sport, même de manière indirecte, d’autant que le sport m'évoque évidemment les relents peu glamours qui accompagnent cette activité. Il suffit même que le mot sport soit gravé sur un flacon pour que je l'élimine d'office de mon choix, même s'il sent très bon.

Après quelques essais de jeunesse avec des fragrances certes agréables mais trop convenues, je suis resté fidèle à des parfumeurs qui communiquent assez peu voire pas du tout. Certains font même de cette discrétion une stratégie marketing efficace comme la maison de couture Ermenegildo Zegna dont les flacons se méritent, du moins en France.

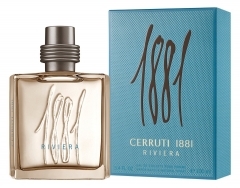

Je me souviens ainsi d’un autre parfum italien de la gamme Nino Cerruti (Cerruti Classic) désormais introuvable, sauf peut-être sur le marché de la collection, que j’avais acquis la première fois à Venise dans les années quatre-vingt et qui m’a accompagné très longtemps. La marque se contentait de l’exposer chez certains détaillants, y compris en France, sans recours massifs à la publicité. Je ne sais s’il a fini par disparaître à cause de cette tendance au secret si peu en phase avec l’époque clinquante et tapageuse que nous traversons.

Je me souviens ainsi d’un autre parfum italien de la gamme Nino Cerruti (Cerruti Classic) désormais introuvable, sauf peut-être sur le marché de la collection, que j’avais acquis la première fois à Venise dans les années quatre-vingt et qui m’a accompagné très longtemps. La marque se contentait de l’exposer chez certains détaillants, y compris en France, sans recours massifs à la publicité. Je ne sais s’il a fini par disparaître à cause de cette tendance au secret si peu en phase avec l’époque clinquante et tapageuse que nous traversons.

Pourtant, pas plus tard qu'avant-hier vendredi, une surprise m’attendait dans une boutique sous la forme de l'encore récent Cerruti Riviera, probablement une renaissance de mon si longtemps regretté Cerruti Classic. En l'essayant, le voyage dans le temps me fut si fulgurant que la vendeuse remarqua mon trouble.

Je veux voir dans ce retour aux sources inattendu un symbole de la réconciliation de deux époques de ma vie.

Pourtant, pas plus tard qu'avant-hier vendredi, une surprise m’attendait dans une boutique sous la forme de l'encore récent Cerruti Riviera, probablement une renaissance de mon si longtemps regretté Cerruti Classic. En l'essayant, le voyage dans le temps me fut si fulgurant que la vendeuse remarqua mon trouble.

Je veux voir dans ce retour aux sources inattendu un symbole de la réconciliation de deux époques de ma vie.

Extrait du deuxième volume de mes carnets Sur un sentier recouvert (2016-2023).

Pour les personnes d'Oyonnax et sa région, Sur un sentier recouvert (506 pages) est en vente à la librairie Buffet d'Oyonnax, avenue Jean Jaurès, au kiosque de l'hôpital d'Oyonnax et par correspondance sur Amazon ainsi que disponible au prêt à la médiathèque municipale d'Oyonnax. On peut le commander aussi en m'envoyant un mail à contact.ccottetemard@yahoo.fr

00:02 Publié dans Et à part ça ? | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : carnet, note, journal, parfum, christian cottet-emard, blog littéraire de christian cottet-emard, nino cerruti, littérature et parfum, cerruti classic, parfumerie, une heure pour soi, parfums italiens, italie, venise, ermenegildo zegna, nino cerruti riviera