08 décembre 2015

Carnet / Du deuxième dimanche de l’Avent

Je ne suis pas toujours tendre avec Oyonnax, la bourgade où j’ai vécu jusqu’en 2009 et qui est la ville la plus proche de mon village pour trouver des croissants très tôt le matin. À cette heure encore nocturne, il y a quelque chose de Fellinien à conduire la voiture à travers les illuminations des rues désertes du centre ville.

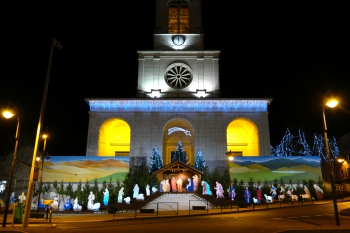

La crèche devant l’église Saint-Léger est une vraie réussite et je suis soulagé d’être encore capable d’en concevoir une émotion.

Je passais d’un recueil à l’autre, dimanche 6 décembre, en une lecture croisée de La Traversée de Sylvia Plath et de Birthday Letters de Ted Hughes, unis dans la vie puis réunis dans la collection Poésie / Gallimard, ce qui n’est pas banal pour deux poètes.

Sylvia Plath :

Maintenant, dans des vallées aussi étroites

Et sombres que des poches, les lumières des maisons

Luisent comme de la petite monnaie.

Ted Hughes :

... Tu étais un appareil photo

Captant les reflets que tu ne pouvais pénétrer.

Depuis deux ans, la poésie et la nature me parlaient peu ou de très loin. Légère amélioration. Durable, j’espère... Un Noël au balcon me serait un bon allié. Un hiver sans neige ? Ne rêvons pas. Essayons au moins de vivre le redoux au jour le jour comme s’il devait durer jusqu’aux premiers crocus.

Photo : la crèche réalisée par Jean-Jacques Dalmais à Oyonnax (Photo Marie)

02:52 Publié dans carnet | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : carnet, note, journal, autobiographie, écriture de soi, prairie journal, avent, deuxième dimanche de l'avent, noël, fête chrétienne, tradition, blog littéraire de christian cottet-emard, crèche, jean-jacques dalmais, sylvia plath, la traversée, ted hughes, birthday letters, poésie gallimard, poésie, littérature, christian cottet-emard, église saint léger d'oyonnax, saint léger, oyonnax, ain, rhône-alpes, france, europe, haut-bugey

31 décembre 2014

Mon herbier de Noël

L’épine noire

Quand ralentit le cœur du passereau dans la nuit blanche l’épine noire veille et ouvre ses prunelles

Que ces petites lunes bleues soient de bon bec ô palpitant

Le houx

Dans le sous-bois l’automne madame houx met son collier et court quand vient le marché de Noël un grand danger Le gui

Le gui

Drôle d’idée par Saint-Sylvestre de s’embrasser sous les joues rondes et pâles de ce petit vampire des arbres

Le lierre

Le lierre aime les vieilles pierres la pierre aime les jeunes lierres ainsi toujours en sera-t-il et contre cet amour le givre ne peut rien

Le fusain

Le fusain prend sous son bonnet de si bien briller en automne que pour la messe de minuit le voilà tout ratatiné

L’hellébore noir

© Éditions Orage-Lagune-Express (textes), 2010. Droits réservés.

Photos : (1) prunelles (bélosses) sous la neige dans ma haie. (2) Houx sauvage photographié dans la forêt près de chez moi. (3) Gui. (4) Lierre. (5) Fusain (bonnets d'évèque dans ma haie) (6) Hellébore noir (Rose de Noël) séché dans un de mes carnets.

Photos Ch. Cottet-Emard et Marie-Christine Caredda (sauf gui (3) et lierre (4).

00:59 Publié dans Et à part ça ? | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : noël, saint-sylvestre, lierre, houx, gui, hellébore noir, épine noire, fusain, herbier, christian cottet-emard, poésie, botanique, prunelle, bélosses

27 décembre 2014

Carnet / Le toucan du tonton Louis

Un des plaisirs de Noël : le cadeau tardif, toujours inespéré. Quel pouvait être mon âge ? En tous cas, je savais lire.

Un des plaisirs de Noël : le cadeau tardif, toujours inespéré. Quel pouvait être mon âge ? En tous cas, je savais lire.

J’étais seul avec ma mère lorsqu’une voix inconnue m’interrompit dans mes coloriages et dans l’écoute d’un de mes disques préférés, Casse-noisette de Tchaïkovski. Je levai les yeux sur un vieux monsieur vêtu de noir qui me parut très grand, chenu, plutôt réservé. Il me tendit un large et lourd rectangle emballé d’un papier cadeau et dit à ma mère sans s’adresser directement à moi « voilà pour le jeune homme » . J’étais flatté qu’un vieux monsieur m’appelle jeune homme. Le papier cadeau libéra la couverture d’un beau livre intitulé Les Animaux de la jungle. Ce devait être le lendemain de l’Épiphanie car j’avais eu un restant de brioche pour mon goûter.

Ma mère m’invita à dire merci et au revoir au tonton Louis. J’avais déjà entendu parler de lui dans les repas de famille mais encore aujourd’hui, le lien de parenté avec cet homme âgé est resté pour moi très flou. Je ne l’ai d’ailleurs jamais revu après cette visite qui est pourtant gravée dans ma mémoire à cause du livre Les animaux de la jungle, notamment après avoir découvert qu’il existait dans le monde un oiseau appelé le toucan, un oiseau flamboyant au bec orange vif et aux yeux goguenards.

Ce livre aux illustrations somptueuses et aux textes imprimés en gros caractères m’apprit aussi qu’il existait une créature nommée iguane et que les indiens de la jungle surnommaient ce lézard poulet des forêts, ce qui, en dehors du fait que ma mère m'appelait parfois poulet, modifia mon regard non seulement sur le poulet rôti dominical mais encore sur ce monde étrange dans lequel je débutais au son de la Danse de la fée-dragée.

Illustration toucan prise ici

18:50 Publié dans carnet | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : carnet, souvenir, note, journal, enfance, lecture, écriture de soi, autobiographie, oiseau, jungle, forêt, indiens, toucan, nature, iguane, poulet des forêts, blog littéraire de christian cottet-emard, cadeau, poulet, image, papier cadeau, tchaïkovski, casse-noisette, dans de la fée dragée, musique, ballet, noël, fêtes de fin d'année, épiphanie, brioche des rois, goûter, brioche, rois mages, rois