03 février 2025

Hommage / Anne-Noëlle Kress Perret (1978-2025)

Parmi la foule impressionnante réunie dans l’abbatiale Saint Michel de Nantua lors des funérailles d’Anne-Noëlle trop tôt disparue à l’âge de quarante-sept ans, je pensais à tous les précieux moments de musique qu’elle offrit au public et auxquels moi et mon épouse eûmes la chance d’assister.

Je ne reviendrai pas sur les qualités humaines d’Anne-Noëlle car tout cela fut dit et bien dit ce samedi devant tout ce monde venu lui dire au revoir.

Ce fut à l’époque où ma fille étudiait l’orgue dans la classe de Véronique Rougier que j’eus le plaisir de croiser Anne-Noëlle et que je pris la mesure de son talent de musicienne et de l’étendue de sa culture. Agrégée de musicologie, titulaire d’une médaille d’or de piano (j’oublie certainement d’autres distinctions), Anne-Noëlle avait des goûts musicaux qui correspondaient à ce que je connaissais (un peu) de sa personnalité généreuse, discrète, subtile.

Lors d’un repas dans sa belle maison en compagnie d’amis musiciens, je la taquinai en lui expliquant mon goût immodéré pour les grandes machineries musicales de Richard Strauss, d’Edward Elgar et de Richard Wagner alors que son goût la portait vers des œuvres moins spectaculaires !

Le souvenir très précis me restera de ses interprétations des musiques qu’elle aimait et qu’elle servait si bien à la tribune de l’orgue Nicolas-Antoine Lété de l’abbatiale de Nantua, en particulier le répertoire français des dix-septième et dix-huitième siècles (Jacques Boyvin, Jean-François Dandrieu, Louis-Claude Daquin (dont elle interprétait les merveilleux Noëls avec grâce et ferveur) et Johann-Sebastian Bach, — j’ai encore en tête son interprétation du choral « Sur les rives des fleuves de Babylone »).

Elle jouait aussi avec bonheur de la musique plus ancienne (Jan Pieterszoon Sweelinck) sans pour autant négliger le romantisme (Felix Mendelssohn). Je me souviens aussi de l’avoir écoutée jouer un prélude du compositeur contemporain Jean-Pierre Leguay.

Comme toutes les personnes qui se mettent au service de la beauté en la partageant avec les autres, Anne-Noëlle restera dans la mémoire de celles et ceux qui eurent le privilège de la côtoyer.

11:07 Publié dans Hommages, Musique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : anne-noëlle kress perret, orgue, musique, paroisse

18 août 2024

Hommage / Roland Tixier (1946-samedi 17 août 2024)

Roland Tixier. Chaque fois l'éternité

Un mystère Tixier ? Je finirais par le croire. Depuis le temps, comment fait-il pour ne jamais me lasser de l’instant, de la sensation, des cinq lignes par page (je n’ose même pas écrire des cinq vers par page parce qu’il ne prend aucune posture de poète). Il faut pourtant compter Roland Tixier au registre de la poésie, même s’il ne presse pas la langue française comme un citron, même s’il ne la déconstruit pas, même s’il ne la tortille pas dans tous les sens. Se contente-t-il d’un sujet, d’un verbe et d’un complément ? Pas forcément. Souvent, l’énumération suffit. Moins de vingt mots et voici réunis le clair et l’obscur, l’espace et le confinement, le mouvement et l’immobilité dans cet extrait d'un recueil aussi bref que son titre est immense, Chaque fois l'éternité :

La nuit

la veilleuse mauve

les vitres froides

la lumière des gares

où l’on ne s’arrête pas

Poète voyageur Roland Tixier ? Dans le temps un peu, dans l’espace pas beaucoup plus. Le temps d’un voyage d’enfance entre le bitume et le talus, le temps de glisser entre des pages un fragment d’été à la campagne au milieu du vingtième siècle, le temps d’un battement de paupières pendant lequel un monde a succédé à un autre. Comment dire ? Chaque fois l’éternité, évidemment. (Texte extrait de mon recueil d'essais En lisant).

Christian Cottet-Emard

Un de mes articles sur Roland Tixier :

Un piéton de Villeurbanne

Roland Tixier, Simples choses, (postface de Nicole Vidal-Chich) éditions Le Pont du Change, 161 rue Paul Bert, 69003 Lyon. 80 p, 13 €. 2009. Port gratuit.

Villeurbanne, Vaulx-en-Velin et peut-être d’autres confins de ce qu’on appelle le Grand Lyon ont leur poète. Il s’appelle Roland Tixier, marche beaucoup et accorde son pas au rythme de visions fugitives (« n’être autre que ces pas / d’une rue à l’autre / quelques instants insaisissables »). Il en naîtrait presque une moderne épopée, depuis tant de recueils publiés par ce maître de la notation brève, dans le style des haïkus urbains, si ce promeneur ne se souciait comme d’une guigne de jouer le passant considérable.

Ainsi, dans son dernier opus intitulé Simples choses, Roland Tixier persiste-t-il à se fondre dans le paysage urbain ou semi-urbain (« je pars je me fonds / dans le gris léger / à l’est du périphérique ») que nous avons vite fait de juger inhumain alors qu’il est justement chargé d’humanité. Le quai, le square, le bus, le quartier, le bureau de poste, le banc, la gare, le trottoir, le parking, la banlieue, le supermarché, la supérette que les discours convenus relèguent souvent dans un pluriel hostile et lointain retrouvent leur singulier lorsque le poète piéton les nomme. Tel est un des pouvoirs de la poésie. La vie qui semblait vouée à se dissoudre dans l’anonymat des mornes et rectilignes perspectives des « grands ensembles » regagne alors sa dimension quotidienne et individuelle avec ses présences saisissantes (« clochard ravagé / peu de vie dans son caddie / de supermarché »), intenses (« elle au volant il l’embrasse / garée à la diable / warning allumé ») rassurantes (« bonheur d’une journée / être près de vous debout / sur ce quai de bus ») souriantes (« trois pigeons devant la mairie / picorent les grains de riz / lendemain de mariage »). En trois lignes, le collectionneur de « simples choses » peut nous emmener loin (« amoureux perdus / sur le chemin de halage / matinée de brume ») ou restreindre le cadre jusqu’à nous faire éprouver la sensation physique de l’enfermement (« loin de ses repères / petit merle apeuré / entre les haies d’automobiles »).

Lorsqu’il consent à se mettre en scène, c’est à la façon, fugace, d’un Alfred Hitchcock dans les premières images de ses films et l’on se surprendrait presque à s’exclamer : « Tu as vu, au début de ce poème, le type qui monte dans le bus ? C’est Roland Tixier ! » . Mais ce passant de la « bienheureuse marche » au pas aussi léger que son sac à dos peut très bien être vous et moi parce que l’auteur de ce livre nous prend vraiment en sympathie (« ah ! mes compagnons de bus / bonheur d’être près de vous / logé à la même enseigne »).

Christian Cottet-Emard

La réponse de Roland à cet article :

Merci Christian pour ton attention et ta bienveillance.

Grâce à toi, je mesure un peu plus le sens de mon propos,

comme si mon écriture me parlait à moi-même. Ton sentiment fait effet de révélateur. Merci.

Le fait de tant marcher m'exclurait-il du club des Pantouflards? Que j'ai lu pourtant,en son temps, avec bonheur.

Peut-être en novembre, dans le Grand Lyon, à Bellecour?

Amicalement,

Roland

La dernière fois que j'ai vu Roland, en sortant de notre lecture commune à la médiathèque de la Part-Dieu à Lyon voici une dizaine d'années :

De gauche à droite :

Roland Tixier, Christian Cottet-Emard, Frédérick Houdaer, Jean-Jacques Nuel, Patrick Dubost

14:12 Publié dans Hommages | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roland tixier, poète, littérature, blog littéraire de christian cottet-emard, lyon, villeurbanne, vaulx-en-velin, promenade, marche, poésie urbaine, passant, piéton, hommage, médiathèque part-dieu lyon

01 août 2024

Encore quelques mots sur Charles Juliet

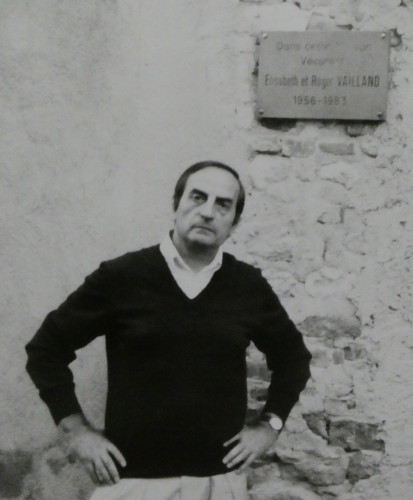

Charles Juliet à Meillonnas dans l’Ain, au seuil de la maison où vécut Roger Vailland. (Photo © Christian Cottet-Emard.)

Ainsi qu’il le disait et l’écrivait parfois, Charles Juliet n’aimait guère l’été, c’est en cette saison qu’il a quitté ce monde.

Paradoxalement, il est l’écrivain connu que j’ai le plus fréquemment rencontré, exclusivement à titre professionnel lorsque j’étais journaliste car il n’y avait pas spécialement d’atomes crochus entre nous, bien évidemment pas d’hostilité non plus.

J’ai pourtant lu avec attention et intérêt presque tous ses livres, y compris les plaquettes et autres opuscules à tirage confidentiel de ses débuts. À l’époque de mes propres débuts dans l’écriture (je considère tout ce que j’ai écrit et publié jusqu’à quarante ans comme des tentatives, des exercices et des ébauches), la lecture des livres de Charles Juliet, notamment les tomes de son journal, m’a apporté de nombreux enseignements, le principal étant de rechercher toujours plus de clarté et de précision dans l’écriture, d’éviter autant que possible les artifices et les effets inutiles, même dans la littérature romanesque et de divertissement que contrairement à lui, j’aime pratiquer.

En revanche, je me suis toujours senti très éloigné de la solennité de son rapport à l’écriture, un point sur lequel il était quasiment impossible de plaisanter avec lui ainsi que je me suis naturellement empressé de le faire lors de notre première rencontre à la toute fin des années 70 et parfois un peu plus tard. Malgré ces divergences d’ordre intellectuel et humain qui n’ont pas permis de véritable échange (autre que professionnel) entre nous, j’ai toujours pensé qu’il y avait beaucoup à gagner à entrer dans l’œuvre de Charles Juliet, ce qui m’a conduit, lorsque je travaillais dans la presse, à en parler alors même qu’il n’était pas encore connu puis bien sûr à continuer de le faire lorsque vint la renommée. Ce fut souvent difficile.

Au Progrès, ce quotidien qui eut par le passé ses heures honorables mais qui était déjà en pleine déliquescence au milieu des années 80, il devenait compliqué d’imposer des sujets relatifs à la culture, notamment à la littérature. Je me souviens d’un vieux secrétaire de rédaction plutôt sympathique mais un peu borné qui m’avait sermonné au téléphone : « On n’est pas les Nouvelles littéraires ! » Celui-là avait l’excuse de son âge et de sa routine mais je me souviens aussi d’un autre, guère plus âgé que moi (j’avais vingt-huit ans à l’époque) qui m’avait demandé en maugréant « où j’étais allé chercher Charles Juliet » qu’il qualifiait de « poète obscur » !

La hiérarchie de la presse étant ce qu’elle est, je dépendais de ce genre d'« obscur » petit chef pour placer un papier sur un écrivain certes moins connu à l’époque mais qui eut l’avenir qu’on sait aujourd’hui.

J’eus les mêmes problèmes avec le même type de personnes pour faire accepter des articles sur Jean Pérol au moment de son Prix Mallarmé, Jean Tardieu, un des plus importants poètes français, et bien d’autres qui avaient tous des relations étroites avec le département de l’Ain voire avec Oyonnax, la ville où j’exerçais, ce qui justifiait pleinement mes articles, mes portraits et mes reportages pourtant considérés comme quasiment hors-sujets par certains de ces journaleux.

C’est une des raisons qui me conduisirent à accepter la proposition de Michel Cornaton d’entrer au comité de rédaction de sa revue, Le Croquant, au sein de laquelle il me promit de me donner carte blanche et qui tint sa promesse.

Au siège bressan de cette revue, à Meillonnas, dans la maison qui fut celle de Roger Vailland, j’eus l’occasion, sur une requête du directeur du Croquant qui cherchait un écrivain à qui décerner le prix Anthelme Brillat-Savarin doté de 10 000 francs par le Conseil général de l’Ain, de proposer le nom de Charles Juliet, proposition qui fut acceptée. Je mentionne cet épisode dans le seul but de montrer qu’un écrivain ne doit pas être jugé (ou plutôt jaugé, comme je préfère le dire) en considération de sa personnalité mais de son œuvre.

16:13 Publié dans carnet, Hommages | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : carnet, hommage, charles juliet, blog littéraire de christian cottet-emard, prix anthelme brillat-savarin, conseil général de l'ain, revue le croquant, michel cornaton, meillonnas, maison roger vailland, ain, oyonnax, littérature, le progrès, presse