09 mai 2018

En complément de mes billets précédents à propos de l’installation de la statue de Voltaire à Oyonnax

Un texte toujours d'actualité :

Voltaire hors du temps et près de nous

par Jean Tardieu

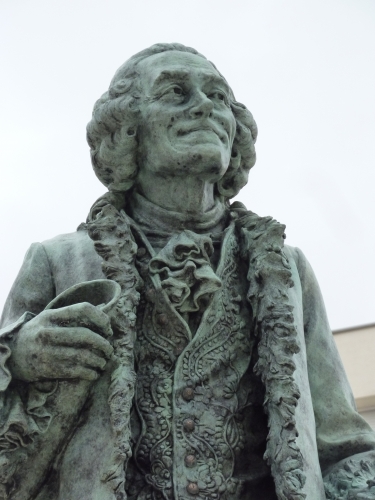

Détail de la statue de Voltaire à Oyonnax (Photo Ch. Cottet-Emard )

Le rôle déterminant de Voltaire, dans nos Lettres et dans notre histoire, nous impose non seulement de le célébrer, mais aussi de le relire de plus près et, en quelque sorte, d’essayer de le repenser, au nom de cette justice absolue dont il s’était fait l’inlassable défenseur.

Comme il arrive trop souvent, c’est la stature même du personnage qui, en provoquant des appréciations multiples et parfois nettement hostiles, a entraîné des malentendus qu’il faut à tout prix dissiper.

Rappelons-nous notamment les vers bien connus d’Alfred de Musset qui commencent par cette apostrophe d’outre-tombe :

Dors-tu content, Voltaire, et ton hideux sourire,

Voltige-t-il encore sur tes lèvres glacées ?

Aujourd’hui ce serait plutôt à nous de sourire d’une pareille invective ! Mieux vaut, d’ailleurs, la replacer dans le contexte du romantisme, où il était bon d’attaquer la Raison, cette véritable déesse du Siècle des Lumières et de la remplacer par un retour à des valeurs passionnelles et irrationnelles.

Oublions donc la boutade de Musset et, sautant de poète en poète, saluons tout de suite une de nos idoles : Charles Baudelaire, en rappelant la métaphore qu’il a imaginée pour désigner ses grands peintres préférés, en leur décernant le titre de Phares.

Ces Phares qui nous fascinent ou qui nous éblouissent, bien entendu, il n’y en a pas seulement parmi les maîtres de l’art pictural et si, dans l’art littéraire, il en est un qui mérite un tel titre, vous conviendrez que c’est Voltaire.

Son œuvre, dans son ampleur exceptionnelle, dans sa verdeur (encore intacte aujourd’hui) semble avoir été gouvernée par une seule passion, par une véritable idée fixe : la volonté consciente de faire évoluer les formes et les contenus de notre civilisation vers plus de vérité, plus de sincérité et sutout plus de justice.

J’ajouterai : vers plus de lumière. On aura compris que je veux, par là, évoquer la fameuse exclamation que l’on prête à Goethe sur son lit de mort : Mehr Licht. Voilà encore une de ces métaphores, un de ces grands lieux-communs qui font figure de mythes stellaires au firmament de l’histoire, même si, en réalité, il s’agissait seulement, pour le mourant, de demander que l’on ouvrît un peu la fenêtre de sa chambre !

Un autre mot, le plus simple celui-là, mais aussi le plus contesté, m’a toujours donné le frisson de la grandeur, c’est le mot humanité.

Voilà un mot qu’il faut écrire en lettres capitales ! Il fut mis au pluriel pour désigner dans son ensemble, la culture classique (les Humanités) puis, au singulier, sous l’influence des nouvelles idées sociales. De toute façon, ce terme est associé à un courant de pensée où Voltaire tient une place essentielle. Il signifie un envol irréversible au-dessus des ténèbres primitives, et surtout par-delà tous les crimes, tous les massacres, tous les supplices engendrés par l’obscurantisme.

Ces valeurs-là, on le sait, Voltaire les a défendues toute sa vie avec acharnement. Il est presque inutile de rappeler les nombreuses occasions où François-Marie Arouet, grand avocat des humiliés et offensés, a lutté contre les jugements impitoyables dus à l’intolérance et au fanatisme aveugle, où il a porté secours à des innocents, victimes d’erreurs judiciaires ou encore, dans un tout autre domaine, lorsqu’il a prêté l’appui de son autorité à l’entreprise libératrice et novatrice de l’Encyclopédie de Diderot menacée d’interdiction...

Mais quelle était donc l’arme redoutable dont Voltaire savait user avec tant d’efficacité et de discernement ?

Eh bien, cette arme n’était autre que son immense talent d’écrivain. La langue française était déjà, avant lui, particulièrement au point et nous avait donné déjà tant d’indépassables chefs-d’oeuvre : Voltaire l’a rendue encore plus expressive, encore plus maniable, encore plus capable de traduire, avec transparence et rapidité, un raisonnement bien construit, une véhémence bien ciblée, voire une silhouette ressemblante. De cet outil universel incomparable de communication et de persuasion, Voltaire reste et restera toujours le génial artisan.

Lorsqu’on parcourt cet océan de feuillets imprimés que contiennent les nombreux volumes de ses œuvres complètes (dans l’édition de Kehl créée, ne l’oublions pas, par Beaumarchais), quand on suit des yeux ce torrent de métal en fusion sorti du creuset de cet infatigable ouvrier, on est frappé par l’originalité, par la modernité de son style. Pareille à l’acier trempé, son écriture possède à la fois l’éclat, la souplesse et le tranchant d’une épée. Une épée qui ne serait pas faite pour tuer, mais pour défendre. Ce protecteur des faibles et des opprimés est dans le droit fil des anciens Chevaliers, ou de Saint-Georges, lorsqu’on voit celui-ci, dans la fameuse fresque de Pisanello, à Vérone, s’apprêter à abattre l’affreux dragon de la légende, et à sauver de la mort la princesse de Trébizonde.

Dès lors, l’on ne s’étonnera pas de savoir que l’influence de l’écrivain se soit répandue autour de lui et plus loin que lui, dans l’espace et dans le temps, grâce à la seule puissance de son langage écrit. Les mots qu’il emploie son des gestes. Ils sont capables de suivre instantanément, avec autant de hardiesse que de lucidité, les élans d’une intelligence toute dévouée au bien public. Ajoutons que cette vaste intelligence, il faut le souligner une fois de plus, était animée par une curiosité sans borne, par une véritable boulimie de lecture, qu’il partageait avec son amie Madame du Châtelet.

Je voudrais ici placer une remarque qui est une évidence, mais qui est d’importance parce qu’elle est liée à un malentendu.

Il s’agit surtout de l’œuvre la plus célèbre et la plus entraînante de Voltaire : son Candide, baptisé roman par l’auteur, alors que cette œuvre a pour prétexte une sorte de pamphlet idéologique.

Le sous-titre est, on le sait : ou l’optimisme. C’est un récit dominé par une sorte de leitmotiv sur le meilleur des mondes possible, allusions à l’harmonie universelle imaginée par Leibnitz. On en conclut parfois que Voltaire considère vraiment notre monde, tel qu’il est, comme un paradis retrouvé.

Là est l’erreur, car a contrario, Voltaire entend s’élever, avec une ironie très pessimiste, contre cette vision idyllique. C’est en vertu de ce que l’on appellerait aujourd’hui un humour noir que toutes les aventures survenues aux personnages principaux du livre (à Candide lui-même, à sa chère Cunégonde, à leur maître à penser le Docteur Pangloss) sont des catastrophes dont ils se tirent par une chance miraculeuse, mais qui les font passer à travers des voyages vertigineux, des massacres épouvantables et des guerres affreuses, qui prouvent à quel point de cruauté peuvent conduire la méchanceté et la perfidie de la nature humaine, sous toutes les latitudes.

Je terminerai cette trop brève et trop incomplète esquisse d’un portrait par le tableau presque idéal du temps où ce petit homme, qui est, en fait, un géant, exerçait sa supériorité intellectuelle avec la bonhomie (mais aussi parfois avec férocité) d’un grand bourgeois éclairé, une classe sociale qui, avant de comporter elle-même une connotation péjorative, avait encore valeur de subversion par rapport à la noblesse dominante.

Dans ce canton préservé de Ferney, sur ce plateau aéré et ensoleillé, entre les Alpes et le Jura, où l’intelligentsia avancée de toute l’Europe venait lui rendre hommage et peu d’années avant que son influence politique, jointe à celle de Rousseau, eut contribué à ouvrir les portes du grand chambardement de 89, ce roi sans couronne se tenait à l’abri, en marge des frontières, là où il pouvait parler sans entrave, sans être trahi par les uns, ni persécuté par les autres.

Finalement, ce Voltaire, qui est-il ? Un phare ? Oui, sans aucun doute. Plus encore une région de l’esprit, un mythe sauveur, en dehors du temps mais encore près de nous, une île de la pensée et la liberté. Un refuge, une falaise où l’on peut s’accrocher pour observer, en toute indépendance, pour soupirer, avec un scepticisme sans illusion, sur les malheurs du monde, quand les rivages s’effondrent et que nous craignons de faire naufrage.

Notes : ce texte de l’écrivain et poète Jean Tardieu est l’allocution qu’il prononça à Bourg-en-Bresse dans les salons de l’Hôtel du Département de l’Ain le 3 juin 1991 lorsque lui fut remis le Prix Voltaire créé par la revue Le Croquant. La veille, Jean Tardieu avait visité le château de Voltaire à Ferney-Voltaire.

Le texte de cette allocution a été publié dans le n°10 du Croquant (automne - hiver 1991) et dans mon livre consacré à Jean Tardieu : Jean Tardieu, un passant, un passeur (éditions La Bartavelle, décembre 1997). J’ignore si cet éditeur est encore en activité mais je peux préciser que mon livre est disponible dans les bibliothèques, et, pour les gens d’Oyonnax et de la région, à la médiathèque municipale d’Oyonnax, au centre culturel Aragon.

02:09 Publié dans Hommages | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : voltaire, françois-marie arouet, statue de voltaire à oyonnax, blog littéraire de christian cottet-emard, hommage, jean tardieu, médiathèque oyonnax, jean tardieu un passant un passeur, christian cottet-emard, éditions la bartavelle, littérature, poésie, philosophie, ain, rhône-alpes, haut bugey, france, europe, ferney-voltaire, château de voltaire, pays de gex, alfred de musset, charles baudelaire, goethe, mehr licht, candide ou l'optimisme, siècle des lumières, diderot, beaumarchais, encyclopédie, honnête homme, humanités, rousseau

28 mai 2017

Une maman, une source

Quelques heures après ton départ, je marchais dans les méandres d’un fleuve gelé.

Quelques heures après ton départ, je marchais dans les méandres d’un fleuve gelé.

Il a fallu que tu nous quittes le jour que j’avais choisi pour cette étrange promenade. Le cours de ta vie était désormais comme celui du fleuve pétrifié où je guettais une éclaircie dans les brumes.

Nous, tes enfants, ta famille, tentions d’avancer encore sur la surface de plus en plus immobile de tes jours.

Dans le brouillard dont la maladie t’enveloppait, nous étions à l’affût de l’éclaircie, ce sourire clair et mystérieux que tu parvenais encore à offrir parce qu’il venait du fond de ton âme de femme, d’épouse, de mère et de grand-mère.

Jusqu’aux derniers jours, tu donnas à l’improviste ce sourire à celles et ceux qui furent à ton chevet, nous et les professionnels soucieux de veiller au confort qui pouvait te rester.

Ce sourire du temps compté venait de très loin et de très profond.

Sans doute savais-tu au fond de toi que le bonheur a besoin d’être encouragé, surtout le nôtre, qui comptait plus pour toi que le tien. Tu nous en donnas si souvent la preuve...

Tu n’aimais pas avec des mots mais avec des actes, notamment ceux qui jalonnent le quotidien des jours et des êtres, les bons repas, les petites attentions, les paroles réconfortantes, le soutien moral et matériel et cette multitude de petits riens qui sont tout, qui font tenir une famille et des vies humaines debout.

Nous, tes enfants, tes proches, n’oublierons pas le murmure et la lumière de cette petite source que fut ta vie sur notre chemin.

Texte écrit en hommage à ma mère, Jeannine, lu à la cérémonie religieuse en l'église Saint-Léger d'Oyonnax lors de ses obsèques.

11:35 Publié dans Hommages | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : maman, fête des mères, hommage, famille, blog littéraire de christian cottet-emard, source, jeannine, famille cottet-emard, famille joly, jura, bresse, belgique, châtillon sur chalaronne, oyonnax, ain, haut-bugey, viry jura

04 mai 2017

Lac Genin / En mémoire de monsieur Jean Godet

Je venais déjeuner dans cette auberge en forêt dès le milieu des années soixante du vingtième siècle et voilà que l’an deux mille est déjà dépassé.

Ce lieu est une perle de mon collier de paysages.

Jusqu’à aujourd’hui je n'ai manqué aucun épisode du feuilleton du papier peint et des tentures murales.

Une année mythologique, ma grand-mère était revenue du centre-ville avec son permis de conduire tout neuf et m’avait payé le petit déjeuner à l’auberge du lac Genin (pain grillé maison et beurre des fermes voisines).

En ces autres temps la tenture murale était écossaise et un orage grondait comme un farceur caché dans les bois.

Je trouvais prodigieux ce matin si sombre que la serveuse avait dû éclairer en apportant le café et le lait.

Ce soir comme tant d’autres soirs le patron fait cuire la viande et le saucisson au vin dans la cheminée.

Et ce même homme de taille tout à fait normale vient aujourd’hui à ma table me dire bonsoir monsieur, saluer d’autres habitués puis repart surveiller la cuisson au feu de bois pendant que son ombre continue sa danse indienne du milieu des années soixante.

C’est encore un beau soir pour dîner dans cette auberge.

Et rien ni personne, hormis l’archange à l’heure d’enrouler le décor, ne peut y changer quelque chose, pas même au menu spécialités au feu de bois.

01:51 Publié dans Hommages | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean godet, auberge du lac genin, spécialités au feu de bois, lac, forêt, prairie, prés, pâturages, nature, arbres, blog littéraire de christian cottet-emard, hommage, souvenir