16 janvier 2022

Carnet / Seul en groupe

À la sempiternelle question, à quoi reconnaît-on un grand écrivain, je préfère sa version plus sobre, à quoi reconnaît-on un écrivain car de nos jours, grand écrivain ne signifie plus grand-chose.

Depuis que je perds un peu de temps à y réfléchir lorsque je me lève du pied gauche ou que j’abandonne la lecture d’un livre auquel je ne comprends rien même s’il est écrit en français, c’est souvent la même réponse qui me vient en premier. Un écrivain (de sexe féminin ou masculin) est capable de retenir votre attention et votre lecture même sur des sujets qui ne vous intéressent pas plus que cela. Pour moi, Jim Harrison est un de ceux-là.

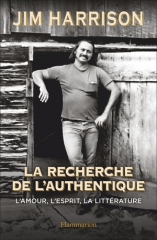

Dans le recueil de textes inédits ou publiés dans des journaux et magazines de toutes sortes pendant une cinquantaine d’années, un volume de quatre cents pages sorti en octobre dernier chez Flammarion et affublé d’un titre qui n’est sans doute pas de l’auteur, La recherche de l’authentique sous-titré L’amour, l’esprit, la littérature, Harrison parle, entres autres nombreux sujets pour moi passionnants, de la pêche et de la chasse, deux activités pour lesquelles je n’ai vraiment aucun intérêt. Je ne saute pourtant pas un paragraphe, pas une ligne, pour cette raison toute simple : ce que voit Jim Harrison, individu unique et irremplaçable, ne peut être vu que par lui mais ce qu’il en écrit permet à l’autre individu unique et irremplaçable que je suis de voir aussi et de s’aiguiser la vision.

Dans le recueil de textes inédits ou publiés dans des journaux et magazines de toutes sortes pendant une cinquantaine d’années, un volume de quatre cents pages sorti en octobre dernier chez Flammarion et affublé d’un titre qui n’est sans doute pas de l’auteur, La recherche de l’authentique sous-titré L’amour, l’esprit, la littérature, Harrison parle, entres autres nombreux sujets pour moi passionnants, de la pêche et de la chasse, deux activités pour lesquelles je n’ai vraiment aucun intérêt. Je ne saute pourtant pas un paragraphe, pas une ligne, pour cette raison toute simple : ce que voit Jim Harrison, individu unique et irremplaçable, ne peut être vu que par lui mais ce qu’il en écrit permet à l’autre individu unique et irremplaçable que je suis de voir aussi et de s’aiguiser la vision. Il y a quelques années, écrit Harrison, j’ai essayé d’expliquer à une longue tablée de pontes des studios de cinéma les plaisirs de la marche au clair de lune en pays sauvage. Ils opinaient du chef, mais je voyais bien qu’ils me prenaient pour un débile mental.

J’ai vécu dans un autre contexte voici maintenant trente ans une expérience assez voisine. Je m’étais laissé convaincre par quelques camarades de les accompagner à une de leurs sorties de pêche. J’avais accepté leur invitation dans le seul but de me promener, pour une fois en compagnie de jeunes types de mon âge, au bord d’une rivière qui traversait la forêt. Je les regardais chercher des porte bois qu’ils appelaient improprement des teignes et qu’ils extirpaient des fourreaux tapissés de cailloux et de brindilles tissés par ces insectes assez répugnants pour s’abriter. Il paraît que les poissons en raffolent, notamment les truites.

Avant le soir, nous sommes rentrés en traversant des clairières de hautes herbes et nous avons longé de magnifiques massifs de grandes fleurs des prairies humides dont j’ignore le nom. L’arrivée du soir avec sa lumière rasante soulignait en majesté leur couleur entre le parme et le violet. J’ai provoqué l’ironie et la moquerie appuyées du groupe en marquant un temps d’arrêt pour admirer le spectacle. Individuellement, ces gars que je connaissais bien étaient intelligents et sensibles mais comme c’est souvent hélas le cas, ces qualités se diluaient dans le groupe. Plus le groupe est nombreux, plus les qualités individuelles s’estompent ou même s’effacent jusqu’à l’impression de ne plus avoir affaire aux mêmes personnes.

Je suis rentré chez moi énervé et mécontent d’avoir perdu ma journée, enfin pas tout à fait tout de même puisque manger des sandwiches au bord de l’eau dans la forêt en buvant un petit vin anobli par le grand air (certes un peu alourdi par les volutes d’un bon cigare) permet de rester en retrait d’à peu près tout ce qui chagrine ou déplaît.

02:28 Publié dans carnet | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : carnet, note, journal, blog littéraire de christian cottet-emard, chronique, groupe, individu, pêche, chasse, nature, rivière, forêt, livre, poisson, truite, porte bois, teigne, prairies humides, fleurs, campagne, flammarion, jim harrison, solitude, christian cottet-emard, littérature, sandwiches, vin, ironie, hilarité, moquerie

Les commentaires sont fermés.