02 septembre 2021

L'homme qui sent la patate

(Extrait de mon livre, Le grand variable, qui vient de sortir dans une nouvelle édition.)

Le jour de mon entrée à l'usine, je suis pris en charge par l'homme qui sent la patate. Petit, rondouillard, toujours suant, cet homme a pour mission de m'apprendre le maniement de la machine à lier des boîtes en carton pliées à plat. Il sent les pommes de terre car il en consomme de si grandes quantités que sa transpiration a fini par s'imprégner de leur odeur.

On empile dix boîtes bien à plat les unes sur les autres à cet endroit de la machine et on presse le bouton, explique l'homme qui sent la patate. Un poids en bois descend et comprime les boîtes. À ce moment-là, il faut appuyer sur la pédale de la machine pour que le lien en plastique entoure les boîtes, poursuit-il d'un ton docte. Et d'insister : d'abord le bouton, ensuite la pédale. À toi maintenant.

Mais voilà. J'appuie sur la pédale avant de presser le bouton, non pas parce que je suis incapable de comprendre la consigne, mais parce que je suis troublé par l'idée d'avoir à coordonner ces gestes toute la matinée, toute la journée, toute la semaine, tout le mois, toute l'année, toute la vie...

Non, non, dit l'homme qui sent la patate. D'abord le bouton, ensuite la pédale. Sinon, regarde, le lien entoure les boîtes sans les comprimer et après, elles ne tiennent plus sur les palettes. L'homme qui sent la patate est contrarié car il lui faut maintenant s'occuper de retendre le lien en plastique après ma fausse manœuvre. Mais il essaye de n'en rien laisser paraître car il faut être patient avec les nouveaux. Voilà. Recommence quand je te le dirai. Et n'oublie pas : le bouton puis la pédale...

Au moment où il se penche au-dessus de la machine pour vérifier si le lien est bien tendu, l'homme qui sent la patate grommelle quelque chose et j'interprète ce grognement comme le signal. Le bouton puis la pédale... Et voilà l'homme qui sent la patate empêtré dans le lien en plastique car la machine, bien que de conception ingénieuse, ne fait pas la différence entre une pile de boîtes en carton et un homme. Dès l'instant qu'on presse le bouton et qu'on appuie sur la pédale, elle lie tout ce qui passe à sa portée. Et cette machine n'a aucune raison de faire une exception au bénéfice d'un homme, qu'il sente ou non la patate.

- Broché : 168 pages

- ISBN-13 : 979-8452583851

- Poids de l'article : 245 g

- Dimensions : 12.7 x 1.07 x 20.32 cm

- Prix : 12,66 €

Informations :

Commandes :

01:09 Publié dans Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : le grand variable, christian cottet-emard, éditions orage lagune express, aventures contemporaines, récit, littérature, fiction, prose, édition, publication, blog littéraire de christian cottet-emard, usine, patate, pomme de terre, travail, machine

28 juillet 2020

Une nouvelle pour l'été

Amoureux trois quarts d'heure

Sylvain s’éloigna du groupe car il ne s’était pas trouvé seul depuis la veille. La lune éclairait le plateau et les seuls intermédiaires entre la voûte céleste et l’arrondi des prairies étaient les buissons de buis et de genévriers aux silhouettes tour à tour inquiétantes et rassurantes. Il marcha quelques instants dans l’herbe et retrouva vite le chemin qui descendait vers la forêt. Plus bas, le chemin s’élargissait en une route goudronnée qui serpentait jusqu’au-dessus de la bourgade où habitaient la plupart des filles et des garçons réunis ce week-end autour du feu de camps. Ceux qui avaient renoncé à la promenade nocturne continuaient de jeter dans le foyer de grandes brassées de genévrier.

Sylvain n’entendait plus crépiter les flammes qui s’élevaient avec les rires vers la voie lactée mais il flairait encore le parfum du feu. Lorsqu’il eut rejoint la route goudronnée, le silence et l’humidité des futaies l’enveloppèrent. Il avançait d’un pas régulier qui s’accordait bien avec le rythme de sa rêverie. Combien de temps marcherait-il ainsi ? Il n’en avait pas idée. De toute manière, il ne pouvait pas s’égarer puisque la route menait jusqu’à la ville et comme il n’avait pas l’intention de rentrer chez ses parents, il n’aurait qu’à faire demi-tour pour remonter au campement lorsqu’il le déciderait.

Déambuler seul dans la forêt en pleine nuit constituait une expérience inédite. Une nouvelle porte semblait s’ouvrir sur le monde. Ses camarades partageaient-ils la même sensation ? Bon nombre d’entre eux n’en étaient pas à leur premier feu de camps et avaient déjà l’habitude de sortir le soir pour aller faire la fête. Dans le groupe, quelques filles avaient déjà plus d’expérience et de maturité que lui.

La veille, tout le monde s’était donné rendez-vous à la sortie de la ville, en bas de la route qui montait au plateau. Certains s’accrochaient à deux par cyclomoteur, d’autres transportaient les provisions dans les sacoches de l’engin. Sylvain avait hérité d’un solide chargement de pain. Plusieurs garçons chevauchaient des bécanes aux couleurs des années soixante. Sylvain roulait quant à lui sur un Amigo jaune tout neuf qui semblait prêt à faire le tour de la planète.

Avec l’aide d’un grand frère qui venait d’obtenir son permis de conduire, les plus âgés du groupe avaient acheminé puis monté les tentes depuis deux jours. Ils n’étaient pas mécontents de voir arriver le reste de la troupe avec les victuailles. Après quelques bières, on relança le feu dès le crépuscule en déposant de l’épicéa et du genévrier sur les braises. Le grand frère était remonté faire un tour après avoir acheté des saucisses qu’on fit aussitôt griller. On arrosa les hot-dogs d’une piquette que l’air frisquet du plateau transforma en nectar. La fringale générale n’épargna pas une miette des baguettes pourtant réservées au petit déjeuner. Demain serait un autre jour.

Quelqu’un gratta l’éternelle guitare et le genièvre pétilla dans les flammes odorantes très tard dans la nuit. Presque tout le monde tomba d’accord pour une balade au clair de lune, excepté le grand frère et ses copains qui bossaient à l’usine à quatre heures du matin. Sylvain tenta d’imaginer quel effet cela pouvait faire de se retrouver à l’usine à quatre heures du matin après avoir passé une partie de la nuit à boire, manger et raconter des blagues autour d’un feu de sapin et de genévrier.

Maintenant, il marchait d’un pas régulier sur le goudron parfois soulevé par de grosses racines. De puissantes senteurs d’épicéa et de pin s’échappaient de cuvettes obscures et se dispersaient dans un léger souffle de brise qui retombait aussitôt. La forêt semblait se contenter de ces courtes respirations qui avaient à peine effleuré les chevelures des filles, tout à l’heure, autour du feu. Au début de sa promenade solitaire, Sylvain avait entendu leurs rires étouffés à mesure qu’il s’éloignait mais maintenant, le silence n’était rompu que par un froissement d’aile invisible ou le craquement d’une branche sèche. Pour se donner de l’assurance, il s’imprégna du quatrième mouvement de la septième symphonie de Mahler, l’andante amoroso « Nachtmusik » .

Peut-être avait-il marché trop loin, ce qui l’obligerait à remonter très tard au campement. Son seul désir était désormais de rejoindre le groupe qui devait déjà se reconstituer autour du feu. Sylvain regarda sa montre. Finalement, il n’avait pas pu marcher aussi longtemps qu’il en avait eu l’impression. Les autres étaient peut-être tout près, derrière quelques virages, un peu plus haut sur la route. Pourquoi n’était-il pas resté avec les filles, en particulier avec Prune qui lui avait souri quand leurs regards s’étaient croisés au moment d’allumer le foyer ? Le sourire espiègle de Prune, ses joues empourprées par la bonne chaleur du feu et le grand air, sa voix douce, quelle idée de préférer de solennelles rêveries à cette magie toute neuve... Que devait-elle penser de lui en cet instant ?

Cette route forestière moirée sous le clair de lune, ce paysage qui lui évoquait Verlaine, Laforgue, ces grands arbres qui berçaient encore sous leurs ramures les féeries de son enfance, tout n’était plus qu’un décor à l’abandon, un cahier interrompu aux premières pages. La vie était auprès de Prune, il devait se rapprocher d’elle, prononcer son prénom, Anita, et non pas ce surnom, Prune, qui lui venait d’on ne sait qui. Anita ! Anita ! Il allait l’appeler par son prénom et lorsqu’elle l’entendrait l’appeler « Anita ! » au milieu de la forêt, « Anita ! » , elle comprendrait qu’il la préférait, elle, bien sûr, si fraîche et lumineuse, si présente et chaleureuse, qu’il la préférait évidemment aux fantômes du monde ancien. Elle le saurait, elle en aurait la certitude, comme lui. Et les autres qui entendraient prononcer son prénom ne trouveraient rien à redire à une telle évidence. « Anita ! » Les autres ne s’étonneraient pas d’entendre la jeune fille lui répondre et l’appeler à son tour dans la nuit fantasque pour qu’il vienne enfin à elle dans le présent qu’elle incarnait et qu’il ne fallait pas manquer de vivre sans se poser trop de questions. Ce n’était pas bien compliqué, finalement. « Anita ! Anita ! »

Sylvain tressaillit et cessa d’appeler. Un virage un peu plus loin libéra une tache claire qui prit rapidement les contours d’une silhouette. Quelqu’un marchait à sa rencontre. Sylvain ne reconnut personne du campement. Il n’avait pas d’autre choix que de continuer d’avancer lui aussi. Dans la poche droite de son pantalon, il n’avait que son couteau suisse qu’il avait utilisé pour tailler de petites branches de bois sec.

Lorsque Sylvain put distinguer le visage de l’homme qui s’approchait, ils échangèrent un salut en même temps. L’homme s’arrêta puis repris son souffle. Il flottait dans un imperméable léger et Sylvain lui donna une cinquantaine d’années. Son expression semblait bienveillante. En restant à distance, l’homme dévisagea Sylvain avec intensité et déclara : « il y a du monde cette nuit dans la forêt. Je viens de croiser un groupe de jeunes gens. Des amis à vous peut-être ? » Sylvain se sentit soulagé. Les autres n’étaient pas loin. Ils l’avaient sûrement entendu appeler. « Je vais les rejoindre » dit Sylvain. « Bien sûr, jeune homme, rejoignez-les. » Et l’inconnu s’éloigna d’un pas lent.

Quelques minutes après, Sylvain retrouva les autres qui marchaient en direction du plateau en plaisantant. Un des garçons était bien éméché. Prune riait bruyamment à chacune de ses pitreries. Elle semblait un peu ivre elle aussi. On s’assit autour du feu qu’un copain cafardeux du grand frère venait de ranimer en y jetant de grosses ramures d’épicéa. On fit circuler un paquet de cigarettes. Le garçon éméché saisit la guitare et frotta les cordes avec une branche comme s’il jouait du violoncelle. Sylvain détourna les yeux et demanda aux autres si le type qui se baladait sur la route tout à l’heure leur avait dit quelque chose. « Un type ? Quel type ? On n’a vu personne. »

Prune eut un petit rire. Sylvain la dévisagea. Un coup d’œil à sa montre lui indiqua que d’après ses calculs, il avait dû être amoureux d’elle à peu près trois quarts d’heure.

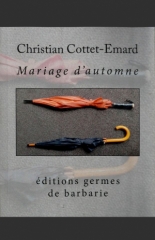

Nouvelle extraite de mon recueil Mariage d'automne, éditions germes de barbarie, 2017. Tous droits réservés © éditions Germes de barbarie 2017.

Pour Oyonnax et sa région, ce livre est disponible en prêt à la médiathèque municipale d'Oyonnax au centre culturel Aragon.

Une lecture de Mariage d'automne par Didier Pobel :

S'il fallait définir - quelle idée, on vous l'accorde! - les nouvelles de Christian Cottet-Emard, ce serait, disons, des traces. Traces de temps, traces d'amour, traces de vie. Quelque chose comme ces "grands rectangles clairs" laissés par les tableaux retirés d'un mur évoqués dans le sixième texte. L'intrigue a toujours la minceur d'un fil. Un barbecue noyé par l'orage sous lequel clapote "la ruine de nos existences". Les noces d'une amie où un invité chômeur, "pas à sa place", doute de son cadeau. Les manigances d'un étrange couple en Rolls verte. Les retrouvailles entre un vieil écrivain et une femme dont elle fut jadis brièvement l'amante...

Les protagonistes existent à peine. L'un d'eux s'adonne à la simple "observation de l'air", un autre se réconforte à la vue d'un forsythia au bord d'une voie ferrée. Il s'appelle Mhorn. Pas étonnant qu'il appartienne tout particulièrement à cette "morne confrérie de nouveaux nomades exilés" traversant ces proses aux volutes syntaxiques de cigare où affleure une mélancolie acidulée que ne renieraient ni Henri Calet ni Jules Laforgue en vadrouille à la fin du recueil.

Un ouvrage qui, quoique intitulé Mariage d'automne, pourrait bien offrir toutes les vertus d'une délicieuse lecture d'été. À l'ombre des "nuages lenticulaires". Ou au bord d'un lac bugiste. Instantanés, scènes intimistes. Côté court, Cottet jardin.

00:11 Publié dans Nouvelles | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : mariage d'automne, christian cottet-emard, éditions germes de barbarie, le fleix, périgord, aquitaine, blog littéraire de christian cottet-emard, feu de camps, guitare, forêt, nuit, étoiles, voûte céleste, fête, été, genévrier, sapin, cyclomoteur, honda amigo, braise, septième symphonie de mahler, nachtmusik, andante amoroso, épicéa, cigarettes, bière, vin, piquette, sandwich, saucisse, pain, baguette, tente, camping, usine, clair de lune, couteau suisse, paul verlaine, jules laforgue

05 mars 2020

Carnet / Pourquoi je ne tiens plus salon.

Ma dernière participation à un grand salon du livre remonte à la publication de mon petit polar, Le Club des pantouflards. Cela fait donc longtemps. Depuis, j'ai même renoncé aux petits salons, y compris ceux qui sont situés près de chez moi. C'est beaucoup d'efforts pour pas grand-chose et pas forcément agréable sur le plan relationnel. Le bénéfice est supérieur sur Internet, la fatigue en moins.

Pour la sortie du Club des pantouflards, j’intervenais une journée sur le stand de mon éditeur et le lendemain sur le stand d’un important groupe de librairies où j’ai d’ailleurs été très gentiment accueilli par le personnel. J’avais accepté cet arrangement (en l’absence de tout défraiement) pour être agréable à mon éditeur qui fait du bon travail auprès des libraires, notamment chez celui qui me recevait pour la deuxième partie de ma prestation.

La bonne ambiance qui régnait sur le stand du libraire me faisait oublier mes réticences à travailler bénévolement à une animation commerciale lorsque je vis se diriger droit sur moi un monsieur âgé mais énergique, coiffé d’un chapeau et vêtu d’un pardessus classique à la mode des années soixante-dix du siècle dernier. Il me gratifia d’une poignée de main vigoureuse en prononçant son nom d’une voix forte.

J’avais devant moi le fondateur de la chaîne de librairies où je faisais de la figuration. Je me présentai à mon tour puis, voyant ce monsieur disposé à bavarder alors que je ne trouvais pas grand chose à lui dire, je fis allusion à la formation aux métiers de la librairie que j’avais suivie de nombreuses années auparavant. Il enchaîna sur ce sujet, évoquant même des personnalités que nous connaissions tous deux, lorsqu’il interrompit la conversation en me coupant fort grossièrement la parole. Il m’indiqua du doigt trois personnes qui feuilletaient mes livres et déclara sur le ton de qui est habitué à se faire obéir, comme si je faisais partie de son personnel : « vous avez des clients. »  L’âge vénérable de ce boutiquier me préserva de la tentation d’envoyer valdinguer son chapeau à l’autre bout du salon pour lui apprendre la politesse, ce qui eût certes été conforme à l’idée que je me fais des relations humaines lorsqu’on me prend à rebrousse-poil mais qui eût sans doute aussi ruiné les patients efforts de mon éditeur en faveur de la diffusion de la littérature.

L’âge vénérable de ce boutiquier me préserva de la tentation d’envoyer valdinguer son chapeau à l’autre bout du salon pour lui apprendre la politesse, ce qui eût certes été conforme à l’idée que je me fais des relations humaines lorsqu’on me prend à rebrousse-poil mais qui eût sans doute aussi ruiné les patients efforts de mon éditeur en faveur de la diffusion de la littérature.

Je ne peux m’empêcher de rapprocher cette anecdote d’une autre, impliquant le même genre de personnage dans un contexte en apparence différent. En apparence seulement.

L’été de mes seize ans, j’eus la chance de découvrir en compagnie de quelques camarades les joies d’un mois d’usine pour financer mes vacances. Parfois, les conducteurs de machines devaient procéder à quelques réglages, ce qui nous ménageait à nous, simples manœuvres, un temps de répit bref mais appréciable en ces longues heures exténuantes.  Au cours d’une de ces pauses, le vieux fondateur de l’usine, en retraite depuis longtemps, vint faire son petit tour du propriétaire et nous repéra tout de suite en train de souffler en attendant la fin des réglages. Il nous ordonna de nous saisir des balais qui ne servaient qu’en fin de journée pour débarrasser le sol des débris de fabrication, ce qui était parfaitement inutile puisque nous allions reprendre la production et donc encombrer le sol de nouveaux débris quelques minutes après. Naturellement, dès qu’il eut le dos tourné, les régleurs nous firent poser les balais en rigolant et en nous disant de ne pas nous en faire : « ça lui rappelle ses bonnes années ! »

Au cours d’une de ces pauses, le vieux fondateur de l’usine, en retraite depuis longtemps, vint faire son petit tour du propriétaire et nous repéra tout de suite en train de souffler en attendant la fin des réglages. Il nous ordonna de nous saisir des balais qui ne servaient qu’en fin de journée pour débarrasser le sol des débris de fabrication, ce qui était parfaitement inutile puisque nous allions reprendre la production et donc encombrer le sol de nouveaux débris quelques minutes après. Naturellement, dès qu’il eut le dos tourné, les régleurs nous firent poser les balais en rigolant et en nous disant de ne pas nous en faire : « ça lui rappelle ses bonnes années ! »

Quel rapport avec le premier épisode ? Eh bien là au moins, nous étions payés.

22:13 Publié dans carnet | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : salon du livre, le club des pantouflards, polar, christian cottet-emard, signature, dédicace, lecture en public, chapeau, balais, promotion, internet, blog littéraire de christian cottet-emard, librairie, usine, entreprise, job de vacances, salaire, rétribution, paye, argent