19 novembre 2020

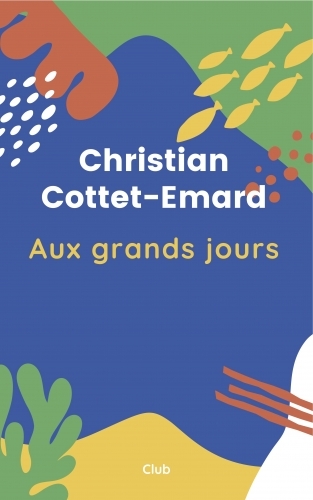

Villanelle des promis (Extrait de : Aux grands jours, paru l'été dernier)

Le gamin raille les foudres des dieux mendiants

L'épicéa vacille où le pic les aborde

L'instant et le coquelicot courent le vent

Grande cymbale suspendue quitte ta horde !

L'œillet rit dans le pré à l'odeur de renard

Le drap claque aux coups d'air l'ombre tire la corde

Le gosse attache à l'heure un collier de pétards

Grande cymbale suspendue quitte ta horde !

Les genoux couronnés de racines de frêne

la fillette répond du ciel de sa marelle

Joue avec le tonnerre avant que je ne prenne

sa place dans ton heure au rang des étincelles !

© Club, 2020, et blog littéraire de Christian Cottet-Emard ISSN 2266-3959

Détails ici

En vente sur : https://www.amazon.fr/Aux-grands-jour...

00:40 Publié dans Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : aux grands jours, christian cottet-emard, club, poésie, édition, livre, littérature, club littéraire des amateurs de cigares, recueil, poème, blog littéraire de christian cottet-emard, le pétrin de la foudre, le congé du buveur, le passant du grand large, l'alerte joyeuse, la jeune fille, le monde lisible, poèmes rescapés, la jeune fille aux sandales de sable, l'île des libellules transparentes, entretien, été, jean-jacques nuel, gabriel guy, amazon, villanelle des promis

13 novembre 2020

Les éditions Germes de barbarie

01:10 Publié dans Alliés substantiels | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, poésie, carnet d'écrivain, peinture, dessin, éditions germes de barbarie, bernard deson, édition, publication, écriture, blog littéraire de christian cottet-emard, alliés substantiels, christian cottet-emard

08 novembre 2020

Promenade littéraire / Lisbonne, Pessoa et ses ombres

Lisbonne, le quartier des Nations (photo Christian Cottet-Emard)

J’ai longtemps vécu sans l’idée de découvrir Lisbonne. Trop loin et presque trop exotique pour moi comme voyage ! Et puis j’ai lu Pessoa, fantôme de Lisbonne déjà de son vivant. Je voulais guetter ce spectre de papier, marcher derrière son ombre ou plutôt ses ombres frôlant désormais tous les murs de la capitale portugaise, attraper le tram de la ligne 28 comme tous les touristes et enfin, par nécessité dirais-je, chercher où souffle encore l’esprit de l’Occident en ces temps angoissants où l’on veut lui faire la guerre pour ce qu’il a de plus beau et de plus noble.

Et si le réveil de l’Occident aliéné pouvait encore venir du Portugal, ce pays pourtant devenu le confetti de son propre empire où une ligne directe relie l’immense et malchanceux Luis Vaz de Camões à l’insaisissable Fernando António Nogueira Pessoa, les deux héros posthumes du panthéon littéraire portugais dont les gloires tardives croisent désormais toutes voiles dehors telles deux caravelles sur l’océan du temps ?

Lisbonne 2013, Estafette librairie (photo Christian Cottet-Emard)

Les Lusiades de Camões et Message de Pessoa sont à mes yeux les deux grandes épopées occidentales modernes. Ma lecture en français du grand œuvre de Camões se réfère à l’édition Poésie / Gallimard avec la traduction et la préface de Hyacinthe Garin et une préface de Vasco Graça Moura. La traduction en alexandrins rimés qui n’ont rien à voir avec le vers portugais permet cependant une lecture aisée pour le lecteur français non lusophone. Pour ma lecture de Message de Pessoa, je m’appuie sur l’édition établie à l’enseigne de José Corti avec la préface de José Augusto Seabra et la traduction de Bernard Sesé.

Dans son roman à la publication posthume Pour Isabel sous-titré Un mandala, Antonio Tabucchi, l’un des ambassadeurs de l’œuvre de Pessoa en France et en Italie, fait dire à un des personnages évoquant des années de lycée à l’époque où le Portugal avait encore des colonies : on y divisait en morceaux stupides le poème national Les Lusiades, qui est un beau poème de mer, mais qui était étudié comme s’il s’agissait d’une bataille africaine.

Je pense qu’il ne faut bien sûr pas lire Les Lusiades comme s’il s’agissait seulement d’une bataille africaine mais les lire comme un simple beau poème de mer serait tout aussi réducteur.

Plus je lis et relis les Lusiades de Camões publiées en 1572 et Message de Pessoa sorti en 1934, une année avant sa mort, plus je mesure la puissance du lien entre ces deux épopées. L'une est dans l'espace et l'autre dans le temps. Ces deux œuvres débordent largement du cadre national portugais. Pour le lecteur moyen du XXIème siècle que je suis, elles irriguent ma réflexion sur la renaissance de l’idéal occidental.

À plus de trois siècles et demi de distance, les Lusiades et Message sont des balises, des repères dans ce cheminement vers l’espoir d’un nécessaire renouveau de l’Occident, espérance qui peut trouver ses racines dans les références de Pessoa au principe du Cinquième Empire (Quint-Empire, Quinto Império en Portugais) élaboré au XVIIème siècle par António Vieira, intellectuel et écrivain désigné dans Message comme l’Empereur de la langue portugaise.

Lisbonne, fresque murale (photo Christian Cottet-Emard)

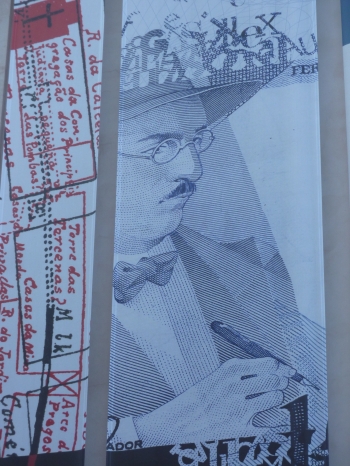

Pourtant, Pessoa n’est pas dans le cœur des Portugais comme Camões. J’ai l’impression (peut-être fausse ?) qu’ils vénèrent l’auteur des Lusiades mais semblent plus circonspects avec le poète aux hétéronymes. À Lisbonne, la statue de Camões s’impose en majesté sur la place qui porte son nom tandis que celle de Pessoa, en bronze elle aussi, se trouve modestement attablée dans la rue avec les touristes en terrasse au café A Brasileira de nos jours envahis de badauds acceptant de bonne grâce de payer le prix fort pour une modeste Ginja juste pour le plaisir de visiter l’établissement.

La gloire de Camões s’inscrit dans la pierre et celle de Pessoa dans les vitrines, en pochoirs sur les murs et en silhouettes sur les couvertures de carnets et autres articles de papeterie qu’on trouve partout dans les magasins, jusqu’aux boutiques de l’aéroport d’où on les ramène en souvenir.

La même silhouette se découpe à l’encre verte sur la couverture de l’édition française de Message publiée par José Corti. Le livre devait s’intituler Portugal mais Pessoa choisit Message (en Portugais Mensagem, acronyme de Mens agitat molem signifiant L’esprit fait se mouvoir la matière. Seul recueil édité en portugais du vivant de l’auteur qui ne publiait qu’en revues et qui ne laissa que de minces recueils de poèmes écrits en anglais, Message peut encore être aujourd’hui considéré à tort avec suspicion en raison de son orientation nationaliste avec une circonstance aggravante : un prix décerné en 1934 par une officine de propagande du pouvoir à cet ensemble de poèmes truffés entre autres éléments épiques, lyriques, ésotériques et symboliques de références historiques improprement interprétées comme des révérences politiques à un régime dictatorial.

Dans son essai reproduit en préface du recueil Fragments d’un voyage immobile, le poète Octavio Paz écrit à propos de Message : À première vue, c’est un hymne à la gloire du Portugal, ainsi qu’une prophétie d’un nouvel empire (le Cinquième), qui ne sera pas matériel mais spirituel... Et plus loin : Le livre est un galerie de personnages historiques et légendaires, extraits de leur réalité traditionnelle et transformés en allégories d’une autre tradition et d’une autre réalité...

Paz précise très justement que le caractère ésotérique de Message nous interdit de le lire comme un simple poème patriotique, ainsi que le souhaiteraient certains critiques officiels. Plus modérément, on s’accorde de nos jours à considérer Pessoa comme un conservateur mais bien malin qui pourrait en dire plus sur ses éventuelles orientations politiques, ambiguïté renforcée lorsque parlent les hétéronymes.

Dans son magistral roman Pereira prétend, Antonio Tabucchi campe le personnage ambigu du doutor Pereira, journaliste solitaire à l’âme poétique végétant dans la rédaction d’un journal à la solde du pouvoir pour lequel il rédige d’inoffensives chroniques littéraires dont les maigres profits lui permettent de nourrir son corps obèse d’omelettes avalées entre d’innombrables déambulations dans une Lisbonne en proie au contraste entre la lumière de ses paysages et les ténèbres de son régime politique.

Même si la comparaison avec la fable sociale de Tabucchi ne peut s’appliquer à l’existence anonyme de Pessoa vivotant lui aussi dans un travail administratif routinier dans une société d’import-export, comment ne pas garder à l’esprit la proximité entre les deux silhouettes, celle, massive, du personnage de fiction et celle, ascétique, du poète certes réel mais tout à la fois quelqu’un, personne et, quelques-uns !

Il faut dire que Pessoa hante littéralement l’œuvre de Tabucchi ainsi qu’en témoignent plusieurs titres, tout d’abord des fictions : Requiem où le narrateur s’endort sous un mûrier en lisant le Livre de l’intranquillité de l’hétéronyme Bernardo Soares avant de se perdre en rêve dans une Lisbonne caniculaire et déserte, propice aux rencontres spectrales, et Les trois derniers jours de Fernando Pessoa où Tabucchi met en scène le poète recevant en son agonie ses hétéronymes et s’entretenant avec eux. Les essais ne sont pas en reste de cette présence de l’auteur du puissant poème Bureau de tabac par lequel Tabucchi entra dans l’œuvre à l’automne 1964 : Une malle pleine de gens propose une approche sensible et subtile de l’univers des hétéronymes et La nostalgie du possible réunit des conférences introduisant à l’œuvre de Pessoa données en 1994 à des étudiants.

Affiche de la chanteuse Mísia à Lisbonne (photo Christian Cottet-Emard)

À l’évidence, Pessoa n’est pas qu’un piéton de la Baixa, il se promène dans les œuvres des autres, dans leurs livres (notamment ceux de Tabucchi, ainsi qu’on vient de le voir, et dans les chansons, par exemple celles de Cristina Branco, Mísia, Mariza et Bévinda pour ne citer qu’elles). On le rencontre même dans la musique plus savante comme celle du compositeur suisse Xavier Dayer.

Quel rayonnement, hélas posthume, pour un homme dont la vie sociale et professionnelle symbolise aujourd’hui jusqu’à l’épure la notion d’échec ! Il quitte l’université, tente sans succès la création d’entreprise, s’enkyste le restant de sa vie dans un emploi de rédacteur commercial purement alimentaire, dédaigne d’être récupéré, certes par la petite porte, par le monde universitaire et voit sa candidature à un poste de bibliothécaire refusée.

Ne parlons pas de sa vie amoureuse (une seule idylle connue et avortée). Ce n’est guère mieux du côté de l’édition avec la publication de quelques poèmes rédigés en anglais évoquée précédemment et cette récompense embarrassée voire embarrassante que fut ce deuxième prix de consolation décerné par malentendu à Message par un jury du Secrétariat à la Propagande Nationale qui s’était sans doute perdu dans les travées de cette cathédrale textuelle pour reprendre l’expression du préfacier de l’édition Corti, José Augusto Seabra.

Et puis voici cette fameuse malle devenue coffre au trésor pour les éditeurs des XXème et XXIème siècles mais qui ne fut pour le locataire du modeste appartement de la rue Coelho da Rocha que l’ultime classement de vingt-sept mille feuillets sauvés de justesse de la vente avant d’être récupérés par la Bibliothèque Nationale de Lisbonne d’où ils commencèrent contre toute attente leur voyage vers la postérité.

Casa Fernando Pessoa (photo Christian Cottet-Emard)

Si l’obscur poète revenait hanter cette rue, il verrait que son petit logement a finalement digéré l’immeuble entier devenu désormais la Casa Fernando Pessoa, un lieu surprenant et ludique, beaucoup plus qu’un simple musée, où se pressent les visiteurs de tous pays.

Il n’empêche, le destin est cruel avec les grands poètes et leur postérité s’ils en ont une comme Pessoa et Camões, les deux voisins statufiés de la rue Garrett et de la place Camões. Dans ce secteur où se touchent les quartiers du Chiado et du Bairro Alto, j’y songe chaque fois que je sors ruiné de la somptueuse cave à cigares d’où l’on peut distinguer à travers l’imposant humidor vitré la silhouette de Fernando, attablé pour l’éternité pittoresque à la terrasse du café A Brasileira.

Statue de Pessoa au café A Brasileira (photo Christian Cottet-Emard)

J’ai l’impression que sous son chapeau, il lorgne en direction de Luis, debout un peu plus loin en majesté au milieu de la ronde des célèbres chroniqueurs portugais du XVIème siècle qui ont raconté eux aussi l’épopée des grandes découvertes portugaises : Fernão Lopes, Pedro Nunes, Gomes Eanes de Azurara, João de Barros, Fernão Lopes de Cantanhede, Vasco Mousinho de Quevedo, Jerônimo Corte-Real et Francisco Sá de Menezes.

Il faut dire qu’au Portugal, à Lisbonne comme dans d’autres villes, l’hommage à la littérature est partout dans l’espace public et parfois dans les lieux les plus inattendus.

Je me souviens notamment d’un de ces restaurants sans prétention comme il en existera encore toujours, j’espère, à Lisbonne, où je me suis calé plus que confortablement l’estomac d’une belle assiette d’escalopes grillées avec leur verdure fraîche précédée de la soupe maison pour un tout petit billet (vinho tinto compris) sous un grand portrait mural représentant José Maria de Eça de Queirós, initiateur du réalisme portugais, auteur du roman La Capitale.

Lisbonne, dernière capitale littéraire d’Europe ? Le soir qui a suivi ce repas, mon sommeil lent comme un vieil electrico m’y transportait encore en rêve ainsi que cela continue de m’arriver depuis ma campagne jurassienne !

Sommeille, âme, sommeille ! Profite, sommeille ! écrit l’hétéronyme Alvaro de Campos dans un poème dont le premier vers est À la veille de ne pas partir. Et lorsque Campos est au volant dans un trajet nocturne cela donne : Au volant de la Chevrolet sur la route de Sintra, au clair de lune et comme en songe, sur la route déserte, tout seul je conduis, je conduis presque lentement, et un peu, il me semble — ou je me force un peu pour qu’il me semble — que je suis sur une autre route, un autre songe, un autre monde...

Hypnotique ! Dans l'oeuvre de Fernando Pessoa, ce sont les poésies d'Alvaro de Campos qui me parlent le plus. Dans son ouvrage cité plus haut, Une malle pleine de gens, Antonio Tabucchi écrit : Campos avait en vérité une âme de vagabond, retenue captive dans la peau d'un bourgeois rêveur. Magie du labyrinthe littéraire où l’on peut consulter des notices biographiques imaginaires dans lesquelles on risque parfois de se rencontrer soi-même dans un vertige borgésien !

Elevador de Santa Justa (photo Christian Cottet-Emard)

Lisbonne est-elle une ville borgésienne ? Malgré toutes ses bibliothèques, je ne le crois pas. Trop de clarté, trop de miroitements qui se faufilent jusque dans ses dédales. Trop d’azur qui vous purifie soudainement de vos idées noires lorsque ses elevadores (funiculaires) vous font gravir ses pentes pour vous déposer au-dessus de ses toits en une douceur stupéfiante pour d’aussi anciennes mécaniques. Des trois funiculaires de Lisbonne, mes deux favoris sont l’elevador da Bica et l’elevador da Glória.

Elevador da Glória (photo Christian Cottet-Emard)

Ce dernier, mis en service en 1885, vous hisse depuis la Place des Restaurateurs (Praça dos Restauradores)jusqu’au Miraduro São Pedro de Alcântara, le merveilleux belvédère qui peut vous rappeler que vous êtes vivant au cas où vous l’auriez oublié.

Elevador da Bica (photo Christian Cottet-Emard)

Quant à l’elevador da Bica inauguré en 1892 et qui parcourt la Rua da Buca de Duarte Belo pour accéder au Bairro alto depuis les alentours de Cais do Sodré, on accède comme par enchantement à sa haute station aux murs recouverts d’azulejos et aux lampadaires diffusant une clarté d’un vert clair opalescent par une porte en bois donnant directement sur la rue. Son battant vert foncé s’entrouvre sur le nez du funiculaire qui vous attend en vous fixant de son unique œil jaune tel un monstre débonnaire tout prêt pour deux piécettes à vous faire voyager dans le temps.

Je me permets cette parenthèse aux allures de guide touristique pour conclure sur la splendeur et la misère de Fernando Pessoa devenu le plus grand poète de l’Occident moderne mais quasiment inédit de son vivant.

A-t-il consenti par frustration à se faire polygraphe au point d’écrire son laborieux et conventionnel guide de Lisbonne ou concevoir des mots croisés ? A-t-il souffert de l’indifférence, au mieux de la reconnaissance polie et prudente de quelques-uns de ses contemporains ? Peut-on consacrer sans tristesse toute une vie à écrire pour le tiroir, disons plutôt dans le cas de Pessoa pour une malle remplie de près de trente mille feuillets et documents ? Demandons son avis à l’hétéronyme Alberto Caeiro qui écrit dans ses Poèmes désassemblés :

Si je meurs jeune,

sans pouvoir publier un seul livre,

sans voir l’allure de mes vers noir sur blanc,

je prie, au cas où l’on voudrait s’affliger sur mon compte,

qu’on ne s’afflige pas.

S’il en est ainsi advenu, c’était justice.

Même si mes vers ne sont jamais imprimés,

ils auront leur beauté, s’ils sont vraiment beaux.

Mais en fait ils ne peuvent à la fois être beaux et rester inédits,

car les racines peuvent bien être sous la terre,

mais les fleurs fleurissent à l’air libre et à vue.

Il doit en être ainsi forcément ; nul ne peut l’empêcher.

Même en interrogeant les autres hétéronymes, au moins les plus connus, Alvaro de Campos, Ricardo Reis, Bernardo Soares, António Mora, Alexander Search, la réponse de Fernando Pessoa risque de tenir en un mot qui lui va peut-être assez bien : mystère.

Christian Cottet-Emard

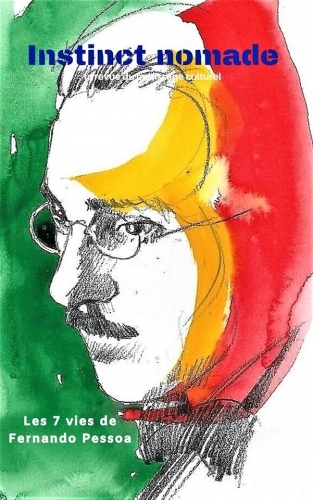

Cet article a été publié dans le numéro 5 de la revue Instinct nomade consacré à Fernando Pessoa.

03:38 Publié dans carnet, Mes collaborations presse, Voyage | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : dominique stoenesco, luso jornal, revue instinct nomade, bernard deson, christian cottet-emard, fernando pessoa, lisbonne, portugal, mes collaborations presse, édition, publication, éditions germes de barbarie, poésie, littérature, essai, presse littéraire, blog littéraire de christian cottet-emard, josé correa, pessoa, ombres, funiculaire, elevador da bica, bairro alto, cais do sodré, azulejos, rua da buca de duarte belo, lisbonne pessoa et ses ombres, promenade littéraire, évocation, voyage, carnet de voyage, carnet de lecture, photographie, luis vaz de camões, antonio tabucchi, josé maria de eça de queirós, fernão lopes, pedro nunes, gomes eanes de azurara, joão de barros, fernão lopes de cantanhede, vasco mousinho de quevedo, jerônimo corte-real