17 juillet 2023

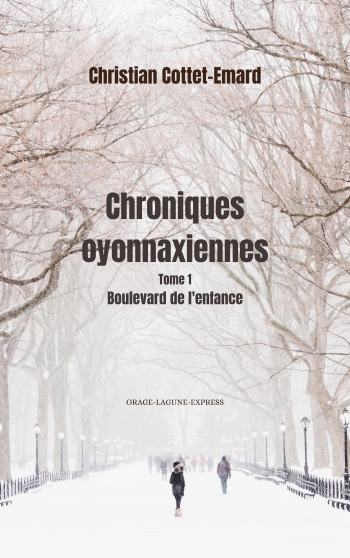

Un extrait de CHRONIQUES OYONNAXIENNES, récemment paru.

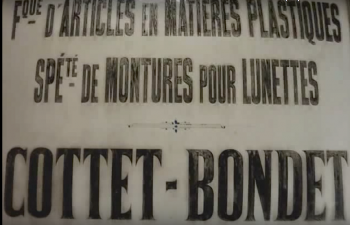

Les bébés sont comme les parachutistes, ils ne peuvent savoir exactement où ils atterrissent. Certains arrivent au bon endroit, d'autres ont moins de chance et d'autres encore, les plus cruellement privés des faveurs du destin, tombent au milieu d'un nœud de vipères. Je fus quant à moi très favorisé par la providence. On m'attendait suffisamment pour que ce 24 novembre 1959, mon père jugeât urgent d'envoyer un télégramme à l'adresse de la Pension Sacré Cœur à Bourg-en-Bresse où étudiait sa sœur cadette Geneviève. C'est ainsi qu'elle put lire dès le lendemain en dépliant le papier bleu, Bonjour Marraine : Christian 3 kilos, brun. En cette fin de la dernière année de la décennie cinquante, j'avais réussi mon atterrissage au milieu d'un triangle géographique incluant la maison de la mère Michel à Montréal-La-Cluse où naissaient beaucoup de bébés du Haut-Bugey, l'appartement duplex du numéro 6 de la rue Jules Michelet où logeaient mes parents en compagnie de ma grand-mère maternelle, veuve, en plein centre d'Oyonnax et la propriété de mes grands-parents paternels, boulevard Louis Dupuy où l'on avait fixé au début du vingtième siècle, à côté du numéro 17, une plaque de métal émaillée indiquant Fabrique d'articles en matières plastiques, spécialité de montures pour lunettes, Cottet-Bondet. Le libellé de cette enseigne sema une deuxième confusion au lieu-même où il en existait déjà une. Deux demeures abritant deux familles Cottet-Emard se faisaient exactement face des deux côtés du boulevard. Une lointaine parenté relevant probablement d'un tout aussi lointain cousinage pouvait certes s'établir depuis les hauteurs du Jura, plus précisément au village de Cinquétral où vivent tant de Cottet-Emard que le facteur a longtemps dû s'arracher la casquette en distribuant le courrier mais un tel constat n'empêchait nullement les désagréments consécutifs à cette homonymie. Félix, le facteur en charge du secteur du boulevard Dupuy s'y perdait parfois lui aussi. Sanglé dans son uniforme, il était bossu, ce qui lui donnait une démarche lente et saccadée. Il transportait en bandoulière sa sacoche de courrier qui se présentait plutôt sous la forme d’une valise de cuir sur laquelle il tapotait les cartes postales qu’il lisait avant de les distribuer. Il parlait en grommelant et faisait volontiers la causette pendant sa tournée. Le Félix, comme on disait à Oyonnax, eut une longue carrière. Il était un personnage familier de mon enfance et ce fut encore lui qui déposa dans la boîte aux lettres les épreuves de mon premier livre. Le problème récurrent du courrier arrivant à la mauvaise adresse fut sans doute l'une des deux raisons qui poussèrent mon arrière-grand-mère Clotilde Cottet-Emard née Bondet à exiger la présence, sur l'enseigne de la fabrique, de son nom de jeune fille en prolongement de celui de son mari, la deuxième raison étant qu'une femme de fort caractère comme elle l'était ne pouvait consentir à être privée de son patronyme sur les documents mentionnant la raison sociale de l'entreprise. Pour éviter de compliquer encore un nom composé, il fut décidé de contracter en Cottet-Bondet selon le grand principe de la simplification nécessaire qui crée de la complexité superflue puisqu'en conséquence de ce choix, la confusion augmenta et s'installa durablement dans l'esprit des oyonnaxiens désormais égarés dans le labyrinthe où évoluaient dans le même quartier des Cottet-Emard et des Cottet-Bondet. Pendant que les Cottet-Emard d'en face restaient de marbre, les Cottet-Emard de ma famille persistèrent encore à simplifier en se faisant appeler Cottet, ce qui m'obligea par la suite, à la fin de mon adolescence, à rappeler à qui ne voulait pas l'entendre que Cottet-Emard était bien mon nom et pas seulement celui des voisins. En rapport eux aussi avec le monde artisanal et industriel, les Cottet-Emard d'en face bénéficiaient d'une notoriété supérieure à celle de ma famille parce qu'ils réussissaient mieux dans leur métier. Les deux familles étaient pourtant à relative égalité sur la ligne de départ mais la mort prématurée dans la force de l'âge de mon arrière-grand-père Eugène, l’homme d'affaire de la lignée, porta un coup sévère à la prospérité de l'entreprise, installant de surcroît son épouse Clotilde dans un état dépressif fluctuant qui dura cinquante ans, c'est-à-dire jusqu'à son décès en 1978. Un de mes plus anciens souvenirs d'enfance fut ainsi d'entendre mon arrière-grand-mère se plaindre souvent que sa vie était trop longue, ce qui me laissait dans des abîmes de perplexité. Son fils, mon grand-père Charles, semblait s'être résigné depuis longtemps à la situation et cela me faisait drôle de voir ce vieux fils hocher la tête devant sa vieille mère en grommelant allons, allons, maman…

Il ne faut pourtant pas croire que l'atmosphère de la maison était triste car mes grands-parents formaient un couple uni dont ma grand-mère Yvonne incarnait l'élément lumineux. Joyeuse malgré les épreuves, parfois fantasque, cette femme issue d'un milieu ouvrier très modeste n'avait jamais été vraiment acceptée par sa belle-mère qui, selon un scénario banal, rêvait d'un meilleur parti pour son bourgeois de fils mais Charles s'était montré inflexible : Yvonne était celle qu'il voulait et pas une autre. L’épreuve terrible de sa jeunesse fut l’arrestation à Oyonnax par les Allemands de son petit frère Lili, dix-sept ans, déporté au camp de concentration de Neuengamme. Le destin s'acharna sur Lili. Lors d'une première rafle, Yvonne se précipita vers la place nommée depuis place des déportés et prit d’autorité son frère par la main en déclarant aux soldats allemands qu’elle avait besoin de lui à la maison, accomplissant ainsi l’incroyable exploit de le ramener au domicile familial au nez et à la barbe de la soldatesque. Lili fut hélas raflé une seconde fois et mourut du typhus en Allemagne aux premiers jours de la fin de la guerre, d’après ce qu’on sait des recherches engagées par la famille.

Naquirent de l’union d’Yvonne et de Charles mon père Jean, l'ainé, mes trois oncles, Michel, Pierre, Claude et ma tante et marraine Geneviève qui, jeune fille, avaient de belles joues roses comme des pommes dans lesquelles je mordais goulûment alors que je n'avais encore aucune dent. En cette époque des années soixante, nous étions encore de ces familles que la mobilité professionnelle géographique ne dispersait pas. Bien que n'ayant pas réussi à passer de l'artisanat à l'industrie comme cela s'était produit fréquemment dans le voisinage, l'entreprise parvenait encore à vivoter en diversifiant ses productions depuis l’ornement de coiffure et la lunetterie jusqu'à l'injection plastique en passant par la maroquinerie vinyle, mais à quel prix… Mon grand-père passait ses journées devant sa machine à rogner, ma grand-mère s'usait les mains sur les rouleaux à polir les montures au point qu'elles en étaient devenues anormalement lustrées, quant à mon père, il faisait le mouleur devant sa presse à injecter et entre autres multiples tâches, s'échinait aussi sur les différentes mécaniques entrant dans le processus de fabrication de trousses d'écolier, de portefeuilles et d'étuis à divers usages. Lorsqu'ils avaient encore les moyens de payer des salaires, mes grands-parents et mon père avaient embauché un algérien, monsieur Saou, en qualité de mouleur sur la presse à injecter. Un jour, monsieur Saou avait demandé à mon grand-père de lui accorder la main de sa fille, ma tante et marraine Geneviève, à quoi Charles avait répondu que c'était à elle qu'il fallait adresser la demande. Monsieur Saou avait conçu de cette réponse beaucoup d'incompréhension et de contrariété. Quant à ma jeune marraine, elle avait d'autres projets que le mariage. Plus tard, l'un des trois ateliers de la fabrique abrita quelques temps le travail d'une voisine de mes parents et, à titre bénévole malheureusement pour elle, de ma propre mère. Je prenais mon goûter en leur compagnie et ma mère en profitait pour me faire réciter mes leçons que j'essayais d'apprendre par cœur sans conviction ni succès.

Dès cette époque, la longue agonie de l’entreprise entamée à la fin des années trente s’acheminait vers son processus final, ce qui n’empêcha pas mon père, après sa mobilisation puis son retour de la guerre d’Algérie, de s’accrocher jusqu’au début de la décennie soixante-dix après quoi il fut embauché à la cartonnerie Emin où il devint rapidement responsable du bureau d’étude, ce qui lui permit de solder ses dettes et de réussir une belle carrière de cadre. Sa fierté et son refus de céder devant la difficulté l’avaient ralenti dans cette sage décision de jeter l’éponge et d’accéder au statut plus commode de salarié. De toute façon, le déclassement économique et social de la famille datait déjà de l’âge mûr de mon grand-père, héritier d’une fortune en déclin qu’il n’avait pas su ou pas pu faire fructifier parce qu’il n’avait pas l’étoffe d’un capitaine d’industrie. Plus généralement, l’entreprise familiale avait dû en outre essuyer les crises consécutives aux fluctuations de la mode dans le secteur de l’ornement de coiffure et surtout les deux guerres mondiales dont un entrepreneur ressortait sans demi-mesure, ruiné ou florissant. Pour ma famille, ce fut la première option, heureusement un peu adoucie par la possibilité de continuer à vivoter sans avoir à sacrifier la maison et une partie des terres opportunément acquises aux temps prospères par mes aïeux, notamment mon arrière-grand-père Eugène. On put même rémunérer encore quelques années la dernière employée de maison qui avait sa chambrette donnant côté cour sur le tilleul, la douce et gentille madame Pernod jamais en reste d’affectueuse attention pour moi, y compris lorsque je faisais des bêtises. L’une de mes plus originales fut de mettre en plein hiver en contact ma langue et la rampe en métal de l’escalier menant à l’atelier en face de la cuisine de la maison, ce qui eut pour effet de la coller à ce support en raison du froid qui régnait dehors ce jour-là. En me voyant depuis la fenêtre en cette fâcheuse posture, la brave et efficace madame Pernod vint à mon secours munie d’une bouilloire contenant de l’eau encore tiède, ce qui me délivra du piège.

J’ignore comment les Cottet-Emard d’en face vécurent les grands bouleversements du début et du milieu du vingtième siècle car malgré la seule distance des trottoirs et de la rue qui séparait leurs respectives propriétés, les deux familles ne se fréquentaient pas beaucoup. Cette distance polie s’expliquait-elle par quelques rivalités anciennes abrasées par le cours du temps ? Je n’ai plus aucun moyen de le savoir. Je retiens juste un épisode connu de l’histoire familiale, un désaccord entre mon grand-père Charles et Maurice (le Cottet-Emard d’en face) à propos de musique. Les deux musiciens tenaient leur rang aux pupitres de la Lyre Industrielle d’Oyonnax, un orchestre d’harmonie. Maurice voulait adjoindre des violons à l’ensemble. Charles qui jouait de la clarinette estimait quant à lui qu’une harmonie ne gagnait rien à intégrer des violons dont une maîtrise hésitante ou médiocre ne pouvait qu’altérer la qualité musicale, un avis que je partage avec lui. Plusieurs décennies plus tard, dans les années 80, alors que j’étais devenu journaliste encarté au Progrès, il me fut donné de pénétrer pour la première fois dans la demeure des Cottet-Emard d’en face pour interviewer Maurice dans le cadre des portraits de notables dont les journaux locaux sont friands. Le vieil homme me reçut gentiment dans son bureau en rotonde sans faire une seule allusion au voisinage de nos deux familles. Quant à mon grand-père Charles, il ne lut pas mon article car il était abonné au Dauphiné Libéré, le journal concurrent.

Les services de presse sont à demander à : contact.ccottetemard@yahoo.fr

- ASIN : B0C1JBHVG7

- Éditeur : Orage-Lagune-Express. Diffusion : Independently published

- Langue : Français

- Broché : 164 pages

- ISBN-13 : 979-8390413326

- Poids de l'article : 236 g

- Dimensions : 12.85 x 1.07 x 19.84 cm

- Commandes : ici

- Pour les gens d'Oyonnax et sa région, ce livre est disponible au kiosque de l'hôpital d'Oyonnax (Ain).

18:57 Publié dans Livre | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : chroniques oyonnaxiennes, christian cottet-emard, souvenirs, orage-lagune-express, blog littéraire de christian cottet-emard, autobiographie, oyonnax, ain, rhône-alpes, france, haut-bugey, plastique, lunetterie, peigne et ornement de coiffure, entreprise, industrie, artisanat du peigne, lyre industrielle, harmonie lyre industrielle, place des déportés, neuengamme, déportation, allemagne, pension sacré cœur bourg-en-bresse, boulevard dupuy oyonnax

06 juillet 2023

Deux articles sur CHRONIQUES OYONNAXIENNES et L'ITALIE PROMISE

Jean-Jacques Nuel parle ici de mes deux livres récemment parus, Chroniques oyonnaxiennes et L'Italie promise : (pour les personnes d'Oyonnax et sa région, ces deux livres sont en vente au kiosque de l'hôpital d'Oyonnax).

En vente aussi (et surtout) par correspondance :

Chroniques oyonnaxiennes, tome 1, Boulevard de l'enfance.

09 juin 2023

Un extrait de CHRONIQUES OYONNAXIENNES (Tome 1, Boulevard de l'enfance), récemment paru

Le complot de la colonie de vacances

Le complot de la colonie de vacances

Un soir de 1969, mes parents soupèrent plus tôt que d'habitude, me confièrent à ma grand-mère Marie-Rose puis s'habillèrent pour sortir comme ils en avaient l'habitude le samedi pour aller au cinéma. Un détail me chiffonnait, nous n'étions pas samedi. J'étais au lit lorsqu'ils rentrèrent mais je ne dormais pas. À mon chevet, ils m'annoncèrent qu'ils revenaient d'une réunion d'information sur un séjour à la colonie de vacances de Confort, un village de la vallée de la Valserine situé à une trentaine de kilomètres d'Oyonnax (autant dire sur la lune), et qu'ils m'avaient inscrit pour le mois de juillet. J'en fus très contrarié car la première fois qu'ils m'en avaient parlé, j'avais répondu que je n'étais pas intéressé.

Cette colonie de vacances de garçons était à l'époque gérée par l'association Air et Montagne en liaison avec la paroisse et elle jouissait d'une excellente réputation. Aujourd'hui encore, les gens de ma génération qui ont séjourné dans la grande bâtisse au milieu des champs en haut du village en ont gardé de très bons souvenirs. Il n'en fut pas de même pour moi mais je tiens à préciser que cette colonie de vacances n'en fut pas responsable car même dans mon enfance, je n'ai jamais pu m'adapter à la vie en collectivité. Inquiets de ce trait de mon caractère, mes parents avaient voulu bien faire en espérant que je revienne de ce séjour avec un avis différent. Ce fut bien sûr le contraire.

Je pris le lieu en grippe dès que je découvris le dortoir avec ses lits en métal et la vaste salle d'eau équipée de lavabos collectifs disposés en arc de cercle. À côté de chaque robinet, un savon ovale jaune orangé fixé à une tige de métal chromé servait à se débarbouiller le matin au lever. La douche hebdomadaire se prenait dans un local en prolongement du bâtiment des cuisines et du réfectoire, dans une enfilade de cabines aux portes battantes impossibles à verrouiller. Je compris vite que l'organisation du lieu allait me priver pendant un mois de toute possibilité de m'isoler, ce qui relève pourtant pour moi d'un besoin vital. Les cris, l'agitation, l'incessante promiscuité pendant la toilette, les repas et la sieste du début d'après-midi, les activités sportives, les chocs des ballons dans la cour en ciment (un bruit que je ne supporte toujours pas à soixante-trois ans), la bousculade au moment de la distribution du goûter, tout m'exaspérait.

Le soir au coucher, je pleurais en silence en pensant au lendemain et au lendemain du lendemain, en particulier au moment d'enfiler mes souliers que je ne savais pas lacer. Je n'acceptais pas d'être éloigné de mon environnement habituel et de ma famille, ce qui m'amena par la suite à organiser ma vie de manière à ne jamais prendre le risque de revivre une telle expérience. C'est par exemple la principale raison pour laquelle j'ai refusé de faire mon service militaire. Dès que je me déplace seul loin de chez moi du fait d'une quelconque contrainte, le plus souvent professionnelle, j'éprouve vite une panique voisine de celle qui peut étreindre un nageur au moment où il réalise qu'il s'est trop éloigné du rivage.

Au bout d'une semaine, je comptais déjà les jours. Ma famille ayant toujours tout archivé, jusqu'aux cartes postales, j'ai retrouvé deux lettres que j'avais envoyées à mes parents : à Confort, je ne suis pas tellement bien. J'espère que ça ne durera pas. À la fête des parents, je serais content qu'on me ramène à Oyonnax. En relisant aujourd'hui mon écriture de gamin de dix ans, je m'aperçois que le ton de ces lettres était largement en-dessous du malaise que j'éprouvais. Organisée à la moitié de la durée du séjour, la fête des parents consistait en une kermesse d'une journée à laquelle les familles des pensionnaires étaient conviées. Quand mes parents repartirent en fin d'après-midi, je vécus un moment vraiment difficile, bien conscient qu'il me restait encore deux semaines à tirer. Dès le début de cette troisième semaine, mon humeur et mon moral étaient si détériorés que plusieurs incidents s'enchaînèrent dont deux très significatifs de mon état d'esprit.

Le premier survint à l'occasion de la réception des colis de friandises que les parents faisaient livrer à leurs enfants. Sous prétexte que certains avaient plus que d'autres, les moniteurs décidèrent de tout mettre en commun et de gérer la distribution. Comme la plupart de mes camarades, je n'avais aucune réticence à partager mais j'interprétai l'instauration de cette mesure collectiviste comme une injuste confiscation. Je m'emparai donc de mon colis et, à la faveur d'un des brefs moments où l'on nous laissait nous occuper librement dans la cour, je le dissimulai dans une anfractuosité du muret en bordure du pré situé derrière la colonie. Cette solution peu commode m'amena à la conclusion que la meilleure cachette était mon ventre. J'engloutis donc l'intégralité du contenu du colis en deux jours, ce qui eut pour effet de me couper l'appétit au réfectoire et de m'écœurer le soir au coucher, le seul avantage ayant été de me rendre provisoirement imbattable à certains concours de gargouillis et borborygmes (il y avait des pastilles effervescentes à la menthe), joutes déloyales que nous improvisions, moi-même et quelques contestataires, pour perturber la sieste obligatoire.

Deux jours plus tard, le deuxième incident se produisit dans les douches. Nous étions tous en train de nous laver avec notre berlingot de shampoing Dop dans nos cabines respectives à peine fermées par leur porte battante lorsqu'un garçon plus turbulent et taquin que les autres ouvrit en grand ma cabine alors que j'étais encore nu sous la douche. Je l'envoyai aussitôt au tapis d'un coup de pied à l'entrejambe qui le laissa au sol si plié de douleur qu'on faillit appeler le médecin. On pensa plus à le réconforter qu'à me réprimander mais on jugea plus prudent d'écourter mon séjour, ce qui me permit d'échapper à la quatrième semaine grâce à cet acte certes répréhensible mais pas prémédité. Il était temps.

Christian Cottet-Emard est né en 1959 à Montréal (Ain). Il a vécu jusqu’en 2009 à Oyonnax avant de s’installer dans un village du Haut-Jura.

Bourse d’écriture du CNL (Centre National du Livre) en 2006.

Depuis 2005, il tient un blog : http://cottetemard.hautetfort.com (ISSN 2266-3959)

Les services de presse sont à demander à : contact.ccottetemard@yahoo.fr

- ASIN : B0C1JBHVG7

- Éditeur : Orage-Lagune-Express. Diffusion : Independently published

- Langue : Français

- Broché : 164 pages

- ISBN-13 : 979-8390413326

- Poids de l'article : 236 g

- Dimensions : 12.85 x 1.07 x 19.84 cm

- Commandes : ici

- Pour les gens d'Oyonnax et de sa région, ce livre est en vente au kiosque de l'hôpital d'Oyonnax.

00:00 Publié dans Livre | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : chroniques oyonnaxiennes, souvenirs, enfance, christian cottet-emard, orage-lagune-express, livre, autobiographie, colonie de vacances, confort, valserine, blog littéraire de christian cottet-emard, boulevard de l'enfance, parution, publication, oyonnax, ain, haut bugey, rhône alpes, france, europe, années 60, boulevard dupuy, rue michelet, peigne, ornement de coiffure, plastique, entreprise familiale, artisan, vignoble, ménétru le vignoble, château châlon, vin jaune, savagnin, franche comté, jura, bresse, racines, origines