10 décembre 2024

Un extrait de mon livre CHRONIQUES OYONNAXIENNES

Bientôt Noël

En cette fin décembre, tout semblait à l’image du paysage, pétrifié par le gel. Le jeudi, je tentais quelques sorties vers les jardins communaux mais je m’arrêtais à la lisière de la forêt de la Brétouze dès que je voyais en me retournant s’éloigner les lumières des maisons. La nuit sans crépuscule me prenait de vitesse et je revenais prestement vers la limite du panneau Oyonnax.

En cette saison, je laissais sans regret derrière moi l’énorme obscurité qui avait englouti tous les territoires conquis durant les beaux jours. Un jardin potager où dansait encore la petite flamme d’un braséro, une cabane où fumait le tuyau de cheminée d’un vieux poêle, une rue en pente où débordait le néon cafardeux d’un atelier tout branlant du fracas sourd d’une presse à injecter, l’odeur sucrée du plastique en fusion, tout cela avait finalement du bon, même pour le héros masqué solitaire auquel je m’identifiais le temps de mes loisirs.

Ce jeudi soir, une heureuse surprise m’attendait au centre-ville, à deux pas de chez moi. Je venais tout juste de dévaler la rue de la Victoire et le passage Étienne Dolet lorsque mon ombre étendue jusqu’aux platanes du parking de l’église par la lumière d’un lampadaire disparut comme par enchantement dans une soudaine clarté. Les vieux platanes venaient de s’illuminer dans le ciel où la lune et les étoiles avaient maintenant de la concurrence, celle des guirlandes électriques de Noël qui révélaient aux yeux des passants rêveurs le moindre frémissement des feuilles sèches oubliées par les derniers grands vents d’automne. Les petites pommes d’or dans les arbres, la grande étoile jaune citron suspendue au-dessus de la rue Michelet, le sapin vert bouteille stylisé en un simple triangle se balançant entre deux façades place de la poste et Joyeux Noël écrit en lettres lumineuses multicolores au sommet de la porte monumentale, je pouvais en profiter non seulement au crépuscule mais encore tôt le matin sur le chemin de l’école. Lorsqu’il neigeait beaucoup, je pouvais marcher dans de grands rectangles bleus, verts, jaunes et rouges comme les vitraux de l’église. Toute cette féerie signifiait qu’on était dans la période de l’Avent.

Qu’est-ce que l’Avent ? interrogeait le maître après la prière, avant la dictée, et il pointait sa règle en direction de l’élève le plus dissipé du moment, de préférence celui qui n’avait pas entendu la question. Je lui aurais bien soufflé la réponse mais il était trop loin. La signification de la période de l’Avent était expliquée au catéchisme mais, désireux d’échapper à ce que j’estimais être des heures supplémentaires après la classe, je m’étais bien gardé de transmettre à mes parents le bulletin d’inscription distribué par le maître. Ce fut ma grand-mère maternelle Marie-Rose qui, à je ne sais plus quelle occasion, m’expliqua le sens de l’Avent.

Cela ne m’empêcha pas d’être un jour reçu en confession à l’église pour la première fois. J’espérais en profiter pour entrer dans le confessionnal et voir comment cela se présentait à l’intérieur de cette drôle de cabane mais à ma grande déception, le curé me fit simplement asseoir sur une chaise en face de lui dans la nef. Il avait une haleine qui sentait la banane. À force de me creuser la tête pour faire l’inventaire de mes péchés, je n’avais pas pensé à avouer que je séchais le catéchisme.

De toute façon, le prêtre m’avait informé du pardon de Dieu du moment que je me repentais sincèrement d’avoir hurlé dans l’église, d’être parti en courant après avoir appuyé sur le bouton de la sonnette de l’école des filles, d’avoir dégonflé les canots pneumatiques du marchand d’articles de sport, d’avoir volé un franc dans le porte-monnaie de ma mère pour tirer une chevalière ornée d’une tête de mort dans une boîte à sous Plaisir d’offrir de la fête foraine, d’avoir planté un pétard à mèche au milieu d’une grosse crotte de chien pour la faire exploser sur le trottoir, d’avoir bombardé mes camarades avec des marrons d’Inde et des poires pourries et d’avoir pissé dans le lavoir.

Les services de presse sont à demander à : contact.ccottetemard@yahoo.fr

- ASIN : B0C1JBHVG7

- Éditeur : Orage-Lagune-Express. Diffusion : Independently published

- Langue : Français

- Broché : 164 pages

- ISBN-13 : 979-8390413326

- Poids de l'article : 236 g

- Dimensions : 12.85 x 1.07 x 19.84 cm

- Commandes : ici

- Pour les personnes d'Oyonnax et sa région, ce livre est disponible au kiosque de l'hôpital d'Oyonnax (Ain) et à la librairie Buffet d'Oyonnax au prix de 12 €. Il est aussi disponible au prêt à la médiathèque municipale d'Oyonnax, centre culturel Aragon.

00:27 Publié dans Livre | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : chroniques oyonnaxiennes, christian cottet-emard, souvenirs, orage-lagune-express, blog littéraire de christian cottet-emard, autobiographie, oyonnax, ain, rhône-alpes, france, haut-bugey, plastique, lunetterie, peigne et ornement de coiffure, entreprise, industrie, artisanat du peigne, lyre industrielle, harmonie lyre industrielle, place des déportés, neuengamme, déportation, allemagne, pension sacré cœur bourg-en-bresse, boulevard dupuy oyonnax, noël, avent

17 juillet 2023

Un extrait de CHRONIQUES OYONNAXIENNES, récemment paru.

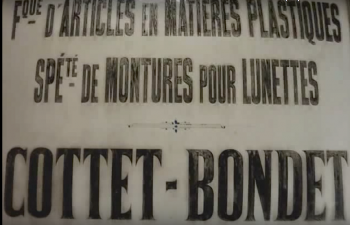

Les bébés sont comme les parachutistes, ils ne peuvent savoir exactement où ils atterrissent. Certains arrivent au bon endroit, d'autres ont moins de chance et d'autres encore, les plus cruellement privés des faveurs du destin, tombent au milieu d'un nœud de vipères. Je fus quant à moi très favorisé par la providence. On m'attendait suffisamment pour que ce 24 novembre 1959, mon père jugeât urgent d'envoyer un télégramme à l'adresse de la Pension Sacré Cœur à Bourg-en-Bresse où étudiait sa sœur cadette Geneviève. C'est ainsi qu'elle put lire dès le lendemain en dépliant le papier bleu, Bonjour Marraine : Christian 3 kilos, brun. En cette fin de la dernière année de la décennie cinquante, j'avais réussi mon atterrissage au milieu d'un triangle géographique incluant la maison de la mère Michel à Montréal-La-Cluse où naissaient beaucoup de bébés du Haut-Bugey, l'appartement duplex du numéro 6 de la rue Jules Michelet où logeaient mes parents en compagnie de ma grand-mère maternelle, veuve, en plein centre d'Oyonnax et la propriété de mes grands-parents paternels, boulevard Louis Dupuy où l'on avait fixé au début du vingtième siècle, à côté du numéro 17, une plaque de métal émaillée indiquant Fabrique d'articles en matières plastiques, spécialité de montures pour lunettes, Cottet-Bondet. Le libellé de cette enseigne sema une deuxième confusion au lieu-même où il en existait déjà une. Deux demeures abritant deux familles Cottet-Emard se faisaient exactement face des deux côtés du boulevard. Une lointaine parenté relevant probablement d'un tout aussi lointain cousinage pouvait certes s'établir depuis les hauteurs du Jura, plus précisément au village de Cinquétral où vivent tant de Cottet-Emard que le facteur a longtemps dû s'arracher la casquette en distribuant le courrier mais un tel constat n'empêchait nullement les désagréments consécutifs à cette homonymie. Félix, le facteur en charge du secteur du boulevard Dupuy s'y perdait parfois lui aussi. Sanglé dans son uniforme, il était bossu, ce qui lui donnait une démarche lente et saccadée. Il transportait en bandoulière sa sacoche de courrier qui se présentait plutôt sous la forme d’une valise de cuir sur laquelle il tapotait les cartes postales qu’il lisait avant de les distribuer. Il parlait en grommelant et faisait volontiers la causette pendant sa tournée. Le Félix, comme on disait à Oyonnax, eut une longue carrière. Il était un personnage familier de mon enfance et ce fut encore lui qui déposa dans la boîte aux lettres les épreuves de mon premier livre. Le problème récurrent du courrier arrivant à la mauvaise adresse fut sans doute l'une des deux raisons qui poussèrent mon arrière-grand-mère Clotilde Cottet-Emard née Bondet à exiger la présence, sur l'enseigne de la fabrique, de son nom de jeune fille en prolongement de celui de son mari, la deuxième raison étant qu'une femme de fort caractère comme elle l'était ne pouvait consentir à être privée de son patronyme sur les documents mentionnant la raison sociale de l'entreprise. Pour éviter de compliquer encore un nom composé, il fut décidé de contracter en Cottet-Bondet selon le grand principe de la simplification nécessaire qui crée de la complexité superflue puisqu'en conséquence de ce choix, la confusion augmenta et s'installa durablement dans l'esprit des oyonnaxiens désormais égarés dans le labyrinthe où évoluaient dans le même quartier des Cottet-Emard et des Cottet-Bondet. Pendant que les Cottet-Emard d'en face restaient de marbre, les Cottet-Emard de ma famille persistèrent encore à simplifier en se faisant appeler Cottet, ce qui m'obligea par la suite, à la fin de mon adolescence, à rappeler à qui ne voulait pas l'entendre que Cottet-Emard était bien mon nom et pas seulement celui des voisins. En rapport eux aussi avec le monde artisanal et industriel, les Cottet-Emard d'en face bénéficiaient d'une notoriété supérieure à celle de ma famille parce qu'ils réussissaient mieux dans leur métier. Les deux familles étaient pourtant à relative égalité sur la ligne de départ mais la mort prématurée dans la force de l'âge de mon arrière-grand-père Eugène, l’homme d'affaire de la lignée, porta un coup sévère à la prospérité de l'entreprise, installant de surcroît son épouse Clotilde dans un état dépressif fluctuant qui dura cinquante ans, c'est-à-dire jusqu'à son décès en 1978. Un de mes plus anciens souvenirs d'enfance fut ainsi d'entendre mon arrière-grand-mère se plaindre souvent que sa vie était trop longue, ce qui me laissait dans des abîmes de perplexité. Son fils, mon grand-père Charles, semblait s'être résigné depuis longtemps à la situation et cela me faisait drôle de voir ce vieux fils hocher la tête devant sa vieille mère en grommelant allons, allons, maman…

Il ne faut pourtant pas croire que l'atmosphère de la maison était triste car mes grands-parents formaient un couple uni dont ma grand-mère Yvonne incarnait l'élément lumineux. Joyeuse malgré les épreuves, parfois fantasque, cette femme issue d'un milieu ouvrier très modeste n'avait jamais été vraiment acceptée par sa belle-mère qui, selon un scénario banal, rêvait d'un meilleur parti pour son bourgeois de fils mais Charles s'était montré inflexible : Yvonne était celle qu'il voulait et pas une autre. L’épreuve terrible de sa jeunesse fut l’arrestation à Oyonnax par les Allemands de son petit frère Lili, dix-sept ans, déporté au camp de concentration de Neuengamme. Le destin s'acharna sur Lili. Lors d'une première rafle, Yvonne se précipita vers la place nommée depuis place des déportés et prit d’autorité son frère par la main en déclarant aux soldats allemands qu’elle avait besoin de lui à la maison, accomplissant ainsi l’incroyable exploit de le ramener au domicile familial au nez et à la barbe de la soldatesque. Lili fut hélas raflé une seconde fois et mourut du typhus en Allemagne aux premiers jours de la fin de la guerre, d’après ce qu’on sait des recherches engagées par la famille.

Naquirent de l’union d’Yvonne et de Charles mon père Jean, l'ainé, mes trois oncles, Michel, Pierre, Claude et ma tante et marraine Geneviève qui, jeune fille, avaient de belles joues roses comme des pommes dans lesquelles je mordais goulûment alors que je n'avais encore aucune dent. En cette époque des années soixante, nous étions encore de ces familles que la mobilité professionnelle géographique ne dispersait pas. Bien que n'ayant pas réussi à passer de l'artisanat à l'industrie comme cela s'était produit fréquemment dans le voisinage, l'entreprise parvenait encore à vivoter en diversifiant ses productions depuis l’ornement de coiffure et la lunetterie jusqu'à l'injection plastique en passant par la maroquinerie vinyle, mais à quel prix… Mon grand-père passait ses journées devant sa machine à rogner, ma grand-mère s'usait les mains sur les rouleaux à polir les montures au point qu'elles en étaient devenues anormalement lustrées, quant à mon père, il faisait le mouleur devant sa presse à injecter et entre autres multiples tâches, s'échinait aussi sur les différentes mécaniques entrant dans le processus de fabrication de trousses d'écolier, de portefeuilles et d'étuis à divers usages. Lorsqu'ils avaient encore les moyens de payer des salaires, mes grands-parents et mon père avaient embauché un algérien, monsieur Saou, en qualité de mouleur sur la presse à injecter. Un jour, monsieur Saou avait demandé à mon grand-père de lui accorder la main de sa fille, ma tante et marraine Geneviève, à quoi Charles avait répondu que c'était à elle qu'il fallait adresser la demande. Monsieur Saou avait conçu de cette réponse beaucoup d'incompréhension et de contrariété. Quant à ma jeune marraine, elle avait d'autres projets que le mariage. Plus tard, l'un des trois ateliers de la fabrique abrita quelques temps le travail d'une voisine de mes parents et, à titre bénévole malheureusement pour elle, de ma propre mère. Je prenais mon goûter en leur compagnie et ma mère en profitait pour me faire réciter mes leçons que j'essayais d'apprendre par cœur sans conviction ni succès.

Dès cette époque, la longue agonie de l’entreprise entamée à la fin des années trente s’acheminait vers son processus final, ce qui n’empêcha pas mon père, après sa mobilisation puis son retour de la guerre d’Algérie, de s’accrocher jusqu’au début de la décennie soixante-dix après quoi il fut embauché à la cartonnerie Emin où il devint rapidement responsable du bureau d’étude, ce qui lui permit de solder ses dettes et de réussir une belle carrière de cadre. Sa fierté et son refus de céder devant la difficulté l’avaient ralenti dans cette sage décision de jeter l’éponge et d’accéder au statut plus commode de salarié. De toute façon, le déclassement économique et social de la famille datait déjà de l’âge mûr de mon grand-père, héritier d’une fortune en déclin qu’il n’avait pas su ou pas pu faire fructifier parce qu’il n’avait pas l’étoffe d’un capitaine d’industrie. Plus généralement, l’entreprise familiale avait dû en outre essuyer les crises consécutives aux fluctuations de la mode dans le secteur de l’ornement de coiffure et surtout les deux guerres mondiales dont un entrepreneur ressortait sans demi-mesure, ruiné ou florissant. Pour ma famille, ce fut la première option, heureusement un peu adoucie par la possibilité de continuer à vivoter sans avoir à sacrifier la maison et une partie des terres opportunément acquises aux temps prospères par mes aïeux, notamment mon arrière-grand-père Eugène. On put même rémunérer encore quelques années la dernière employée de maison qui avait sa chambrette donnant côté cour sur le tilleul, la douce et gentille madame Pernod jamais en reste d’affectueuse attention pour moi, y compris lorsque je faisais des bêtises. L’une de mes plus originales fut de mettre en plein hiver en contact ma langue et la rampe en métal de l’escalier menant à l’atelier en face de la cuisine de la maison, ce qui eut pour effet de la coller à ce support en raison du froid qui régnait dehors ce jour-là. En me voyant depuis la fenêtre en cette fâcheuse posture, la brave et efficace madame Pernod vint à mon secours munie d’une bouilloire contenant de l’eau encore tiède, ce qui me délivra du piège.

J’ignore comment les Cottet-Emard d’en face vécurent les grands bouleversements du début et du milieu du vingtième siècle car malgré la seule distance des trottoirs et de la rue qui séparait leurs respectives propriétés, les deux familles ne se fréquentaient pas beaucoup. Cette distance polie s’expliquait-elle par quelques rivalités anciennes abrasées par le cours du temps ? Je n’ai plus aucun moyen de le savoir. Je retiens juste un épisode connu de l’histoire familiale, un désaccord entre mon grand-père Charles et Maurice (le Cottet-Emard d’en face) à propos de musique. Les deux musiciens tenaient leur rang aux pupitres de la Lyre Industrielle d’Oyonnax, un orchestre d’harmonie. Maurice voulait adjoindre des violons à l’ensemble. Charles qui jouait de la clarinette estimait quant à lui qu’une harmonie ne gagnait rien à intégrer des violons dont une maîtrise hésitante ou médiocre ne pouvait qu’altérer la qualité musicale, un avis que je partage avec lui. Plusieurs décennies plus tard, dans les années 80, alors que j’étais devenu journaliste encarté au Progrès, il me fut donné de pénétrer pour la première fois dans la demeure des Cottet-Emard d’en face pour interviewer Maurice dans le cadre des portraits de notables dont les journaux locaux sont friands. Le vieil homme me reçut gentiment dans son bureau en rotonde sans faire une seule allusion au voisinage de nos deux familles. Quant à mon grand-père Charles, il ne lut pas mon article car il était abonné au Dauphiné Libéré, le journal concurrent.

Les services de presse sont à demander à : contact.ccottetemard@yahoo.fr

- ASIN : B0C1JBHVG7

- Éditeur : Orage-Lagune-Express. Diffusion : Independently published

- Langue : Français

- Broché : 164 pages

- ISBN-13 : 979-8390413326

- Poids de l'article : 236 g

- Dimensions : 12.85 x 1.07 x 19.84 cm

- Commandes : ici

- Pour les gens d'Oyonnax et sa région, ce livre est disponible au kiosque de l'hôpital d'Oyonnax (Ain).

18:57 Publié dans Livre | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : chroniques oyonnaxiennes, christian cottet-emard, souvenirs, orage-lagune-express, blog littéraire de christian cottet-emard, autobiographie, oyonnax, ain, rhône-alpes, france, haut-bugey, plastique, lunetterie, peigne et ornement de coiffure, entreprise, industrie, artisanat du peigne, lyre industrielle, harmonie lyre industrielle, place des déportés, neuengamme, déportation, allemagne, pension sacré cœur bourg-en-bresse, boulevard dupuy oyonnax

24 juillet 2021

Mon feuilleton de l'été / 3ème épisode. La machine à rire

Oyonnax, boulevard Dupuy, fin des années soixante.

Le boulevard Dupuy de cette époque que j’arpente en culottes courtes, ce sont encore des parfums et des odeurs. Commençons par le plus agréable, les parfums, ceux de la belle saison. D’abord les platanes ou les érables dont les racines soulèvent le goudron des trottoirs. Les effluves puissants de leur feuillage dense enveloppent le quartier avant l’orage et après l’averse. Derrière les cours et les portails, les grands jardins et les petits parcs sentent le buis, l’iris et la pivoine, surtout les soirs de journées chaudes. Tout le quartier en profite, surtout quand le travail s’arrête car lorsqu’il reprend (quand il ne continue pas la nuit ou le dimanche) ce sont les odeurs qui prennent le dessus : le métal chaud des machines, les relents douceâtres, presque sucrés, de la matière plastique en fusion, les huiles de moteur, les graisses, parfois les solvants.

Comme la plupart des résidences du boulevard, la propriété où vivent et travaillent mes grands-parents se compose de la maison, du jardin et des ateliers. Après son retour de la guerre d’Algérie, mon père s’obstine à porter à bout de bras l’entreprise familiale. Pendant que ma grand-mère s’use les mains (au sens propre) au polissage au rouleau des montures de lunettes et que mon grand-père procède au rognage, tous deux dans le plus vaste et le plus haut des ateliers, une cathédrale d’engrenages et de courroies qui tournent et frottent avec fracas, mon père a investi le local d’en face, plus petit, pour y installer une presse à injecter. J’ai encore dans les oreilles son morne concerto avec sa basse continue, parfois nasillarde, ses percussions routinières et ses fausses notes lorsqu’elle s’égare hors de la partition à cause d’un incident technique.

Dans ce cas-là, je ne suis jamais loin car je sais que lors de la remise en route, mon père va contrôler la qualité des pièces produites (le plus souvent des jouets, des figurines et des accessoires pour dînettes) dont il va écarter celles présentant un défaut, celles dont j’aurai le droit de prélever quelques exemplaires pour mes collections. Je partage de temps en temps cette manne avec un ou deux camarades du quartier. Nous délaissons le bac à sable où nous jouons aux grands travaux avec des camions, des tracteurs et des bulldozers multicolores, parfois fabriqués dans les ateliers des voisins, pour sélectionner les ratés de la presse à injecter qui nous intéressent le plus.

Parmi ces productions en série, il en est une qui nous amuse tout particulièrement. Il arrive que les circuits mécaniques de la machine doivent être purgés. Les entrailles du monstre expulsent alors des concrétions de matière aux formes tout à fait évocatrices et désopilantes à nos yeux d’enfants. Quelques tas fumants du plastique encore chaud, avachis en molles spirales, jonchent l’atelier et durcissent en sculptures scatologiques aux couleurs fluorescentes les plus variées. Dans la cour où nous en récoltons les plus spectaculaires échantillons, nous rions à n'en plus finir de ces déchets que nous appelons des cacas de presse à injecter car les enfants ne se privent jamais des mots pour le dire !

Un jour, la machine avait été abondamment purgée. Au moment de notre séance de rigolade, moi-même et un camarade du moment avions été rejoints par une gamine du voisinage qui partageait parfois mes jeux les moins guerriers. J’avais un faible pour elle car sa compagnie déclenchait en moi des émotions inexplicables accompagnées d’étranges mais agréables sensations dans le bas ventre.

Elle nous avait gratifié d’un sourire d’autant plus large qu’elle avait chapardé le rouge à lèvres de sa mère pour s’en servir à son profit, un coup d’éclat dont elle tirait une certaine fierté. Elle attendait visiblement ma réaction mais mon camarade, affichant une mine dégoûtée, me brûla la politesse. Il désigna les cacas de la presse à injecter, très rouges ce jour-là, et lui dit en s’esclaffant : « Avec ce truc-là, tu vas faire les mêmes ! » J’éclatai bêtement de rire, si bêtement, je dois dire, que ma jolie voisine tourna les talons et nous planta là, nous, petits mâles nigauds, qui commencions assez mal nos relations avec le beau sexe.

À suivre...

© Éditions Orage-Lagune-Express, 2021.

01:27 Publié dans Atelier, Mini-feuilleton | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : articles publicitaires, plastique, oyonnax, ain, rhône-alpes, haut bugey, vallée des plastiques, plastic vallée, souvenirs, enfance, boulevard dupuy oyonnax, cottet-emard, récit, feuilleton, autobiographie, blog littéraire de christian cottet-emard, articles en plastique, christian cottet-emard, presse à injecter, injection matières plastiques, polissage lunettes, rognage branches de lunettes, atelier, plasturgie, huile moteur, parfum, odeur, iris, pivoine, buis, platane, érable, vingtième siècle, années soixante, trente glorieuses