11 mai 2014

Carnet / Variations en gris : un instituteur

La vie dans les petites villes de province est un ballet d’ombres furtives.

Cette très grise matinée, j’ai emprunté mon itinéraire habituel, ces petites rues entre l’église et l’école primaire, cette place avec vieux platanes sous lesquels traînait hier mon cartable et sous lesquels flottent aujourd’hui mon imper blanc et mon parapluie noir. Quarante ans séparent ces deux silhouettes traversant une scène de quelques dizaines de mètres carrés, la scène d’un petit théâtre où l’on donne toujours la même pièce. Sorti plus tôt que d’habitude, j’ai dû contourner le porche de l’église où attendait le corbillard.

Dans la classe du cours moyen, le nez sur mes mauvais cahiers de brouillon constellés de pâtés à cause de ces saletés de porte-plume et d’encriers, j’entendais le glas rythmer ces heures ternes sous le regard inquiétant de l’instituteur.

Depuis quelques jours, je ne cesse de croiser le chemin de cet homme massif aujourd’hui un peu voûté et le cheveu à peine plus rare. Toujours les mêmes grosses lunettes rectangulaires et ce même regard qui semble dire exactement comme il y a quarante ans : « on n’est pas sur Terre pour s’amuser ». À la fin de mon adolescence, époque à laquelle j’ai dû l’apercevoir une fois en ville, j’ai fait un détour de plusieurs centaines de mètres pour l’éviter. Précaution inutile puisqu’il ne m’aurait sans doute pas plus reconnu qu’aujourd’hui. Avec lui, même les cours de dessin tournaient à la corvée. Je me souviens que lors d’une séance de dessin libre, il avait averti que quiconque n’aurait pas fini son dessin dans le temps imparti serait puni. J’avais dessiné un château fort et je me croyais tranquille mais ce grand pédagogue avait estimé que mon dessin n’était pas fini car je n’avais pas colorié les murs du château. J’ai donc été puni.

Cet instituteur est resté plus qu’un autre dans mon (mauvais) souvenir car il avait mis au point un système particulier de notation. Il s’agissait de ce qu’il appelait lui-même des « fiches de paie » , des fiches cartonnées oblongues de couleur grise distribuées chaque fin de semaine dans une grande tension. Elles comportaient trois rubriques respectivement intitulées « travail » , « écriture » , « conduite » (nous dirions aujourd’hui « comportement »), chacune étant destinée à recevoir une mention très bien, bien, moyen, mal, très mal. Toute fiche de paie ne réunissant pas le nombre voulu de moyen, bien ou très bien, nombre établi selon des critères qui m’échappent toujours, envoyait automatiquement son destinataire en colle le jeudi. Médiocre en travail et écriture (écriture désignant non pas la qualité de l’expression écrite mais simplement la capacité à former les lettres !), j’échappais en général à la retenue du jeudi grâce à la rubrique « conduite » griffée de la mention très bien que m’assurait à coup sûr la crainte dans laquelle je vivais ces heures de classe au son du glas.

C’est que le bonhomme piquait de terribles colères, notamment les jours de dictée, l’un des rares exercices auquel je prenais parfois plaisir dans d’autres classes que la sienne. Une faute, une tache d’encre, un murmure suffisaient à déclencher les grondements et les coups de tonnerre de cette voix sourde. Sur l’estrade, le dos de sa blouse en nylon formait un rectangle gris qui se superposait en une figure abstraite au triptyque du tableau noir. De temps à autres, de petits projectiles de papier plié jusqu’à obtenir la densité adaptée frappaient le dos de cette blouse grise en faisant plac plac. Ceux qui les projetaient au moyen d’un élastique étaient considérés comme les durs d’entre les durs mais leurs exploits individuels déclenchaient presque toujours une punition collective.

De fait, cet instituteur typique de ceux qui sévissaient dans les écoles de garçon dites libres dans les années soixante du vingtième siècle nous préparait à notre avenir de petit soldat avec ses punitions collectives en avant-goût du service militaire et à notre avenir de valet ou de capitaine d’industrie avec ses fiches de paie en carton. Le service militaire a heureusement été supprimé (de toute façon, je me suis quant à moi débrouillé pour être réformé) , quant à l’industrie, elle est dans l’état que nous connaissons aujourd’hui.

Aujourd’hui le temps me joue un tour. Il est un invisible photographe qui nous a figés, ce maître d’école d’un autre âge et moi-même, lui dans sa blouse grise et moi dans mon imper blanc, dans la photo en noir et blanc de deux matinées identiques à ceci près qu’elles ont quarante ans d’intervalle. Nous nous retrouvons maintenant côte à côte sur le trottoir. Je suis désormais aussi haut et peut-être plus massif que lui. Lorsque je l’aperçois en ville, je ne l’évite plus car désormais c’est mon ombre qui passe lourdement sur la sienne.

Aujourd’hui le temps me joue un tour. Il est un invisible photographe qui nous a figés, ce maître d’école d’un autre âge et moi-même, lui dans sa blouse grise et moi dans mon imper blanc, dans la photo en noir et blanc de deux matinées identiques à ceci près qu’elles ont quarante ans d’intervalle. Nous nous retrouvons maintenant côte à côte sur le trottoir. Je suis désormais aussi haut et peut-être plus massif que lui. Lorsque je l’aperçois en ville, je ne l’évite plus car désormais c’est mon ombre qui passe lourdement sur la sienne.

Note : ce texte date de 2006, il faut donc rajouter quelques années au nombre de celles qui figurent dans cette version.

Photos : - en classe, la vie en gris

- blouse grise autrefois portée par les instituteurs. Dans les années soixante du vingtième siècle, ces blouses n'étaient plus en mauvais drap comme sur la photo mais en nylon.

© Éditions Orage-Lagune-Express, 2014

16:52 Publié dans carnet | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : carnet, variations en gris, instituteur, école primaire, années 60, vingtième siècle, blog littéraire de christian cottet-emard, note, journal, souvenir, école, enseignement, corvée, punition, colle, heures de colle, classe, école libre, école privée, enfance, élève, blouse nylon, blouse grise, blouse d'instituteur, ville de province, ombre

18 décembre 2012

Enfant de Vatican II, de la crise des missiles nucléaires de Cuba et de mai 68.

René Char écrivait : « l’ennemi le mieux masqué du poète est l’actualité » . Cette phrase revient dans mon esprit chaque fois que je pense aux trois événements d’envergure internationale survenus pendant mon enfance, à l’époque où le monde se résumait pour moi à quelques rues d’une bourgade industrieuse reliant l’immeuble où vivaient ma grand-mère maternelle et mes parents et la maison qui abritait mon arrière-grand-mère et mes grands-parents paternels. La gare et le passage à niveau avec son panneau Un train peut en cacher un autre matérialisaient la frontière poreuse entre ces deux quartiers de la petite ville, en quelque sorte mon pôle nord et mon pôle sud. L’homme ayant dépassé le demi-siècle que je suis aujourd’hui est non seulement l’enfant d’une petite bourgeoisie ruinée dès le lendemain de la seconde guerre mondiale mais encore le rejeton du Concile Vatican II, de la crise des missiles nucléaires de Cuba et de mai 68, trois épisodes qui ont en commun de s’être déroulés pendant mes années d’écoles maternelle et primaire dans la décennie 1960.

René Char écrivait : « l’ennemi le mieux masqué du poète est l’actualité » . Cette phrase revient dans mon esprit chaque fois que je pense aux trois événements d’envergure internationale survenus pendant mon enfance, à l’époque où le monde se résumait pour moi à quelques rues d’une bourgade industrieuse reliant l’immeuble où vivaient ma grand-mère maternelle et mes parents et la maison qui abritait mon arrière-grand-mère et mes grands-parents paternels. La gare et le passage à niveau avec son panneau Un train peut en cacher un autre matérialisaient la frontière poreuse entre ces deux quartiers de la petite ville, en quelque sorte mon pôle nord et mon pôle sud. L’homme ayant dépassé le demi-siècle que je suis aujourd’hui est non seulement l’enfant d’une petite bourgeoisie ruinée dès le lendemain de la seconde guerre mondiale mais encore le rejeton du Concile Vatican II, de la crise des missiles nucléaires de Cuba et de mai 68, trois épisodes qui ont en commun de s’être déroulés pendant mes années d’écoles maternelle et primaire dans la décennie 1960.

Mes parents choisirent de m’inscrire dans les écoles privées Saint-Joseph et Jeanne d’Arc, moins par souci d’éducation religieuse que par commodité géographique, les deux établissements étant situés non loin du domicile familial. À cette époque, un garçonnet entrait en maternelle à Saint-Joseph dans des classes mixtes. Ensuite, il quittait Saint-Joseph pour l’école primaire de garçons Jeanne d’Arc située un peu plus haut dans la ville et redescendait à Saint-Joseph qui était aussi un collège. Cet itinéraire tortueux nécessitait une double adaptation, la première à l’entrée en primaire au moment de se retrouver brutalement projeté dans un univers masculin et la seconde en arrivant au collège lorsqu’il fallait tout aussi soudainement retrouver les classes mixtes. À l’école primaire Jeanne d’Arc, tout ce qui n’était pas interdit était obligatoire. À la récréation, chacun avait l’obligation de participer à des matchs de balle au prisonnier, ce qui déclenchait ma fureur à cause de mon aversion pour le ballon, le sport et la compétition mais aussi parce que je ne comprenais pas pourquoi on nous refusait le droit d’aller rêvasser seul dans un coin sous le préau ou de bavarder avec un camarade. Tel était encore l’air du temps dans l’enseignement privé, même si pour moi et ceux de ma génération, les blouses grises de nos maîtres avaient succédé aux soutanes. Chance supplémentaire, les cours élémentaires de première et deuxième année étaient assurés par deux maîtresses, ce qui m’empêcha de sombrer dans la panique et le désespoir d’un monde sans femmes. Malgré la présence de ces deux institutrices dont l’une m’avait même pris en affection, j’ai détesté l’école et en particulier l’école de garçons, allant même jusqu’à prendre en grippe l’odeur mêlée d’orange et de pain au chocolat qui se répandait dans les couloirs au moment du goûter. Certes, en comparaison avec l’atmosphère plombée subie par les enfants des générations précédentes dans ces écoles, l’ambiance qui régnait dans les classes que j’ai fréquentées pouvait-elle être considérée comme raisonnablement cordiale mais moi, désolé de le dire, je la trouvais sinistre comme j’ai trouvé plus tard tout aussi sinistres la plupart des ambiances professionnelles que j’ai connues. Être malheureux à l’école ne m’a pas empêché de vivre une enfance heureuse dans le cocon familial de la même manière que je me considère comme un adulte heureux, essentiellement dans la vie privée. Il n’en allait pas de même dans mes épisodes de vie professionnelle où je vivais des périodes de régression en lien direct avec la peur permanente d’être puni qui m’a pourri la vie de l’école primaire jusqu’en classe de sixième. À partir de cette période, j’ai pris conscience qu’il m’était impossible de continuer à vivre dans cette hantise, ce qui s’est traduit par une révolte adolescente qui m’a définitivement installé dans l’échec scolaire. Heureusement, l’influence bénéfique et propice à la contestation de mai 68 avait atteint aussi ce qu’on appelait l’école libre et je pus faire à peu de frais ma petite révolution personnelle. Paradoxalement, ce fut une étape de mon parcours de catéchèse, la retraite précédant la profession de foi, qui me permit de me libérer des dernières peurs et pesanteurs héritées de ma scolarité d’enfant. Quand je parle de parcours de catéchèse, je dois avouer que celui-ci se résuma à quelques séances de catéchisme et de confession, ces dernières nécessitant une imagination dont je ne fus jamais dépourvu pour inventer des péchés imaginaires puisqu’il fallait bien trouver un peu de turpitude à avouer si l’on voulait se soustraire au plus vite à la fréquente mauvaise haleine des prêtres qui nous accordaient le divin pardon. Ce que j’aurais à confesser aujourd’hui, c’est que j’avais trouvé un moyen commode pour éviter la plupart des séances de catéchisme auxquelles j’étais normalement astreint à l’école primaire Jeanne d’Arc. La ville comptait deux paroisses, et mes parents, à l’occasion d’un déménagement dans un autre quartier, étaient passés d’une paroisse à une autre. Il me fut donc facile de justifier mon absence au catéchisme de ma paroisse d’origine en racontant que j’étais inscrit à celui de la nouvelle paroisse, cette dernière ne s’étant jamais inquiétée de mon existence puisque mes parents avaient tout simplement oublié de m’inscrire à la suite du déménagement. Je n’avais rien contre le catéchisme en lui-même, la seule chose que je lui reprochais étant de constituer à mes yeux une quantité non négligeable « d’heures supplémentaires » à l’école tant redoutée. Une fois au collège, je ne coupai toutefois pas à la profession de foi et à la retraite obligatoire qui la précédait. Ainsi que je l’ai dit plus haut, c’est lors de cette retraite que je sentis pour la première fois ce parfum de liberté et d’optimisme rafraîchir l’air d’un temps qui tentait d’oublier le lugubre épisode de la crise des missiles nucléaires de Cuba vécu en direct par nos parents (*) et la société bloquée d’avant mai 68. Bien sûr, j’étais trop jeune pour connaître et mettre en relation ces événements et pour comprendre leur influence sur le nouveau monde qui s’ouvrait à moi, un monde dans lequel on ne craignait pas en permanence d’être puni et dans lequel on avait même le droit d’exprimer une opinion personnelle sur n’importe quel sujet. Non seulement mai 68 était passé par là, mais encore le concile Vatican II dont on commémore actuellement le cinquantième anniversaire de l’ouverture.

La retraite qui préparait à la profession de foi se déroulait pendant trois jours à l’église Notre Dame de la Plaine, un édifice de béton au style très controversé posé au milieu des bâtiments HLM à la fin des années 60. Pour moi qui accompagnais mes parents à la messe à Saint-Léger, l’église la plus ancienne située dans la partie haute du centre ville, Notre Dame de la Plaine constituait plus un objet de curiosité qu’une église habituelle avec son architecture contemporaine basse, ses murs non crépis où restaient apparentes les traces des coffrages en bois, son clocher peu soucieux de relier le ciel à la terre et son imposante rampe d’accès qui reliait la nef au premier étage et les salles paroissiales au rez-de-chaussée où avait lieu la retraite. Cette retraite n’en était pas vraiment une puisque chaque participant rentrait chez lui à midi et en fin d’après-midi, ces horaires se substituant à ceux du collège, ce qui me disposa un peu mieux à l’égard de ces journées obligatoires auxquelles je ne me rendis pas sans appréhension, ignorant que j’étais de ce qui m’attendait. À la fin de la première matinée, je rentrai chez moi délivré de mon inquiétude et étonné par l’ambiance amicale et décontractée ménagée par le prêtre qui avait pris en charge le groupe dont je faisais partie. Ce prêtre ne portait pas de soutane. Il était vêtu d’une veste et d’un pantalon sombre et portait le collier de barbe. Il nous invita à nous présenter individuellement et à parler de ce qui nous intéressait dans la vie. Il nous appelait par nos prénoms, ce qui me stupéfia, s’adressait à nous avec un bon sourire et nous parlait de la foi dans un langage simple en insistant sur le bonheur et la joie de vivre dans lesquels cette foi pouvait être vécue. Entre les séances d’écoute de musique et de chant, le discours était optimiste, bienveillant, accueillant, et le débat toujours ouvert. Je garde aujourd'hui un vif souvenir de ce prêtre « en civil » qui faisait tout son possible pour encourager les gamins méfiants, timides, fermés et parfois hostiles que nous étions à prendre la parole sans crainte, à écouter les autres et surtout à penser par nous-mêmes. Je compris bien plus tard que ce prêtre étonnant officiait dans l’esprit de Vatican II.

Aujourd’hui encore, j’aime fréquenter les églises même si, malheureusement pour moi, je n’ai pas la foi, ce qui de toute façon ne serait pas dans mon caractère. Si j’éprouve un intérêt pour la religion, essentiellement la religion chrétienne, c’est parce qu’elle fait partie de ma culture d’homme occidental. Les difficultés que rencontre la religion chrétienne me la rendent aussi plus sympathique car ces difficultés la font évoluer, certes trop lentement pour un agnostique (non militant) tel que moi, mais l’Église catholique n’est pas un petit voilier qui vogue au gré des vents, plutôt un paquebot qui ne se manœuvre pas en cinq minutes. Enfin, dans ma culture religieuse, je suis, ainsi que je viens de l’expliquer, d’une génération qui a connu l’influence du Concile Vatican II. Toute personne issue comme moi d’une famille catholique peut mesurer, même sans pratiquer ou en s’étant éloigné de la foi, la portée considérable de Vatican II, notamment dans les rapports entre l’Église et la société. À titre purement personnel, je vois en Vatican II le signe d’ouverture d’une religion — certes traversée de courants excessivement conservateurs — mais qui a le mérite, peut être à son corps défendant aujourd’hui, de ne plus peser sur les libertés individuelles comme elle l’a fait jusqu’à la fin de la première moitié du vingtième siècle, c’est-à-dire encore tout récemment. Cette évolution peut paraître minime pour quelqu’un qui n’a pas eu de parents et de grands-parents ayant connu la pression de l’éducation et de la morale de la religion catholique dans leur version la plus rigide mais elle est pourtant bien réelle, ce qui me conduit, à défaut d’avoir l’espoir de trouver la foi, à ne pas rompre avec ma culture chrétienne et de ce fait à vivre malgré tout la dimension spirituelle des fêtes.

(*) Lors de cet épisode de la guerre froide que fut la crise des missiles nucléaires de Cuba en 1962, le monde se trouva au bord du basculement dans un conflit atomique. J’ai interrogé des membres de ma famille sur ce qu’ils avaient ressenti pendant cette période. Évidemment, ils suivaient les développements de cette affaire au jour le jour à la radio, au cinéma et dans les journaux mais le ton de leurs réponses exprimait une perception assez vague du risque, comme si, pour des gens qui avaient connu concrètement la seconde guerre mondiale (mes grands-parents) et la guerre d’Algérie (mon père), ce nouvel accès de fièvre internationale arrivait trop tôt et s’enchaînait de manière trop rapide pour qu’ils puissent en mesurer l’étendue.

© Éditions Orage-Lagune-Express, 2012.

01:37 Publié dans Les variations symphoniques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : concile, vatican 2, mai 68, crise des missiles, crise des fusées, cuba, guerre froide, religion catholique, culture chrétienne, fêtes religieuses, noël, pâques, toussaint, profession de foi, retraite, catéchèse, catéchisme, enseignement, école saint joseph, école jeanne d'arc, oyonnax, balle au prisonnier, église saint léger d'oyonnax, église notre dame de la plaine d'oyonnax, architecte pierre pinsard, blog littéraire de christian cottet-emard, variations symphoniques, souvenir, scolarité, années 60, seconde guerre mondiale, rené char, carnet

06 juillet 2012

En relisant ce livre,

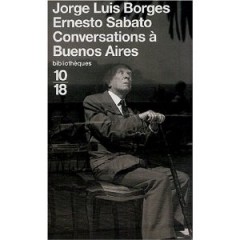

je tombe sur ce passage qui me rappelle mes années de collège et de lycée au cours desquelles j’ai été dégoûté de Molière qu’on nous faisait lamentablement ânonner en cours ou apprendre par cœur. Comme il m’aurait été agréable, à l’époque, de connaître ces conversations entre les deux écrivains enregistrées par Orlando Barone et d'en opposer cet extrait à l’exercice stupide et destructeur qu’on nous imposait :

je tombe sur ce passage qui me rappelle mes années de collège et de lycée au cours desquelles j’ai été dégoûté de Molière qu’on nous faisait lamentablement ânonner en cours ou apprendre par cœur. Comme il m’aurait été agréable, à l’époque, de connaître ces conversations entre les deux écrivains enregistrées par Orlando Barone et d'en opposer cet extrait à l’exercice stupide et destructeur qu’on nous imposait :

« Pendant un moment, tous deux (Borges et Sabato) évoquent avec ferveur des aspects de cette œuvre unique (Quichotte) et je pense — je le dis tout à coup à voix haute — qu’il est dommage qu’on nous ait obligés à la lire au collège, quand nous étions incapables de l’apprécier. Borges reconnaît que c’est une erreur, la même que celle qu’on commet avec La Divine Comédie en Italie. Et Sabato affirme qu’il faudrait enseigner la littérature en sens inverse, en commençant par les contemporains, qui sont plus proches du langage, des problèmes des jeunes, pour terminer par les classiques. »

(Extrait de : Jorge Luis Borges, Ernesto Sabato, Conversations à Buenos Aires, animées par Orlando Barone, éditions 10/18.)

00:46 Publié dans carnet | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : jorge luis borges, ernesto sabato, écrivains, orlando barone, conversations à buenos aires, éditions 1018, éditions du rocher, anatolia, molière, collège, lycée, enseignement, culture, littérature, quichotte, cervantès, divine comédie, dante, blog littéraire, christian cottet-emard