25 août 2021

Carnet / Pourquoi j'ai écrit CHARMES

Je voulais depuis longtemps écrire sur le thème du don et de la hantise mais je ne trouvais pas la forme adaptée. J’ai fini par choisir le roman, genre certes incontournable et laborieux mais qui autorise les digressions, fantaisies, étrangetés, excentricités, fantasmagories, paradoxes, extravagances et autres bizarreries.

Avec un léger recours au fantastique comme moyen et non comme fin, ce livre peut être lu, je l’espère, comme un simple divertissement, au premier degré, ou donner matière à réflexion. Avoir un don, n’est-ce pas être hanté ? Qu’apporte un don dans une vie ? Peut-on le négliger, s’en détourner, le fuir ? Un don fait-il un destin ? Peut-il être un fardeau ? Ne sommes-nous que ce que nous faisons ?

Le don est un mystère qui m’a toujours tourmenté, sans doute parce que j’en suis dépourvu, en particulier de celui qui m’a le plus cruellement manqué, écrire et jouer de la musique. Ce manque étant une de mes hantises les plus lourdes, je m’en suis un peu allégé en inventant cette fable où rôdent les ombres et les esprits de ce qui ne peut trouver ni repos ni fin. Chaque personnage raconte l’histoire en donnant son point de vue mais il revient bien sûr à qui voudra s’y intéresser d’en trouver la cohérence.

Les personnages que l'on rencontre dans ce roman :

Charles Dautray, pianiste.

Aaron Jenkins, agent artistique, producteur.

Antoine Magnard, rédacteur. (Antoine-Marie Magnard Mongins de la Force).

Marina, jeune femme en colère.

Docteur Émilien Bouvardel.

Le Butler, agent immobilier.

Le curé.

Nelson Gahern, pianiste.

La prostituée-voyante extra-lucide.

L'agent de sécurité.

Le barman au nœud papillon de travers.

Nuno.

Reynald Osborne, pianiste décédé.

Constantin Machialys, pianiste décédé.

Oleg Vorodine, pianiste décédé.

Le notaire aux ongles peints.

Une passante de Lisbonne.

Le pianiste du café Florian à Venise.

Informations :

- Broché : 218 pages

- ISBN-13 : 979-8745269714

- Poids de l'article : 299 g

- Dimensions : 12.85 x 1.4 x 19.84 cm

Commandes :

00:25 Publié dans Atelier, carnet | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : charmes, roman, christian cottet-emard, éditions orage lagune express, littérature, fiction, blog littéraire de christian cottet-emard, parution, publication, édition, musique, piano, pianiste, orgue, oyonnax, nantua, lyon, barcelone, venise, lisbonne, france, espagne, italie, portugal, jura, rhône-alpes, rhône

22 août 2021

Vient de paraître :

Nouvelle édition illustrée, revue et commentée

4ème de couverture :

Dans sa solitude, le narrateur a braqué la lunette astronomique de l’enseigne de vaisseau Mhorn sur le monde terrestre, beaucoup plus énigmatique que les plus lointaines planètes.

Que voit-il ? Des personnages pétris de matière solaire ou encore une jeune fille qui pourrait bien être une comète. C’est que la perspective a changé et les priorités aussi. On rêve de manquer des trains, de poser des lapins, d’organiser un trafic de billets d’absence et de descendre au jardin.

Dans ce livre qui mêle fiction romanesque et narration onirique, la vie se conjugue au conditionnel des enfants et se construit entre l’art de la fugue et le voyage immobile.

- Broché : 168 pages

- ISBN-13 : 979-8452583851

- Poids de l'article : 245 g

- Dimensions : 12.7 x 1.07 x 20.32 cm

Informations :

Commandes :

00:02 Publié dans Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : le grand variable, christian cottet-emard, éditions orage lagune express, aventures contemporaines, récit, littérature, fiction, prose, édition, publication, blog littéraire de christian cottet-emard

03 août 2021

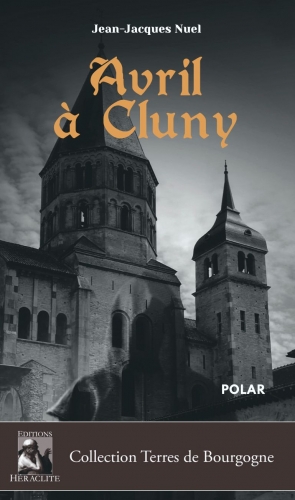

Meurtre et enquête à l’ombre de l’abbaye

Avril à Cluny, de Jean-Jacques Nuel. Éditions Héraclite. 158 p. 16 €.

Le privé Brice Noval est de retour dans Avril à Cluny, le dernier polar de Jean-Jacques Nuel. Dans ses deux précédentes enquêtes, La Malédiction de l’Hôtel-Dieu et Terminus Perrache (éditions Germes de barbarie), Noval se creusait les méninges dans les rues de Lyon mais l’âge venant en même temps qu’une certaine lassitude pour la ville aux trois fleuves (le Rhône, la Saône et le Beaujolais), le voici bien décidé à profiter de la retraite dans un village près de Cluny. Seulement voilà, si le village est tranquille, Cluny, malgré ses cinq petits milliers d’habitants, l’est beaucoup moins après le meurtre d’un libraire.

Pour contrarier encore les projets de l’enquêteur désireux de se ranger des voitures, l’ombre menaçante d’un moine erre la nuit dans les rues de la ville aux mille ans d’histoire. Ambiance !

Toujours sensible au charme féminin, Noval laisse son agent immobilier, une jeune femme qui ne se satisfait pas des conclusions de l’enquête officielle, le persuader de mener la sienne, pour le plus grand bonheur du lecteur aussitôt entraîné dans la pénombre et le clair-obscur de cette province qui ne dort que d’un œil mais où les éternelles turpitudes humaines ne s’en déchaînent pas moins. Brice Noval manquera de peu d’en faire les frais mais on verra dans la pirouette humoristique finale d’un ingénieux double épilogue qu’il a fait le boulot.

Au passage, la lecture de ce polar rondement mené nous évoque en brèves notations, sans s’égarer dans trop de développements historiques, les épisodes les plus marquants de l’immense rayonnement puis du déclin du site de Cluny qui fut, par son abbaye et son église, la plus grande de la chrétienté avant la reconstruction de Saint-Pierre de Rome, un phare spirituel de l’Occident.

Ainsi que le fait remarquer l’enquêteur Brice Noval, « si l’on y réfléchit bien, la fin de l’église abbatiale est moins le fait des révolutionnaires que des bourgeois. Ce sont des spéculateurs qui ont voulu optimiser leur profit. Des bourgeois qui se sont enrichis dans cette opération, au mépris de l’art, de l’architecture et de l’Histoire. » À méditer aujourd’hui...

Publié avec grand soin par les éditions Héraclite dans leur collection Terres de Bourgogne, Avril à Cluny nous donne le rythme de l’enquête policière, l’atmosphère romanesque et les rapides escapades dans le temps historique, tout cela concentré en 158 pages. Pas le temps de s’ennuyer !

Christian Cottet-Emard

02:00 Publié dans Lectures, Service de presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : avril à cluny, jean-jacques nuel, éditions héraclite, terres de bourgogne, polar, cluny, site clunisien, littérature, roman, blog littéraire de christian cottet-emard, bourgogne, chrétienté, christian cottet-emard, enquête policière, détective privé, brice noval, enquêteur privé, occident