08 octobre 2014

Carnet / De Tchaïkovski, d’un relent de vestiaire, de la haine froide et du déterminisme

Encore la pluie. La musique à mon secours. Retour automnal à Tchaïkovski, un compositeur que je n’ai jamais vraiment quitté depuis mon adolescence, mon enfance puis-je dire, car je m’enchantais déjà tout gamin de Casse-noisette. Ces jours, ce sont les symphonies 4, 5, et 6 par Karajan. Je n’aime ni la personnalité ni l’itinéraire de Karajan, encore moins son autoritarisme mégalomaniaque et sa vulgarité de star mais il faut bien avouer que cet enregistrement EMI classics de 1972 décoiffe. J’oublie donc mon aversion pour ce genre d’individu et me concentre sur la musique, celle des musiciens du Berliner Philharmoniker car ce sont eux plus que leur chef qui font vivre l’œuvre.

Encore la pluie. La musique à mon secours. Retour automnal à Tchaïkovski, un compositeur que je n’ai jamais vraiment quitté depuis mon adolescence, mon enfance puis-je dire, car je m’enchantais déjà tout gamin de Casse-noisette. Ces jours, ce sont les symphonies 4, 5, et 6 par Karajan. Je n’aime ni la personnalité ni l’itinéraire de Karajan, encore moins son autoritarisme mégalomaniaque et sa vulgarité de star mais il faut bien avouer que cet enregistrement EMI classics de 1972 décoiffe. J’oublie donc mon aversion pour ce genre d’individu et me concentre sur la musique, celle des musiciens du Berliner Philharmoniker car ce sont eux plus que leur chef qui font vivre l’œuvre.

De la haine froide

L’autre jour (une parenthèse sans pluie), je marchais dans la rue lorsque les chocs mats d’un ballon qui tape par terre et les cris et vociférations qui vont avec m’ont replongé dans un lointain passé. Je me trouvais tout simplement devant une annexe du collège où j’ai passé quatre des plus mauvaises années de ma vie. Ces bruits de ce qu’on appelle aujourd’hui les séances d’EPS, j’ai réalisé que je les entendais parce qu’un bâtiment situé devant la cour miteuse où avaient lieu les matchs de handball a été démoli, libérant ainsi le son et l’image sur ces cours d’éducation sportive dont je ne comprends pas pourquoi ils sont obligatoires. Les cours de musique sont-ils obligatoires ? Les cours d’arts plastiques sont-ils obligatoires ? Non. Alors pourquoi le sport (qui devrait être en option) l’est-il ?

J’ai déjà parlé de la violence de l’affrontement sans merci que j’ai connu pendant deux ans avec un prof de gym dégénéré devant lequel les plus durs de mes « camarades » de collège pliaient piteusement et face auquel, sans me vanter, je n’ai jamais cédé d’un millième de pouce, quitte à me préparer à me défendre physiquement, ce qui a failli se produire plusieurs fois.

Ma haine jamais éteinte pour cet adjudant pervers ne faisait d’ailleurs que me nourrir et me renforcer. Une véritable réaction en chaîne au cœur d’un réacteur nucléaire ! La haine, c’est justement comme un réacteur nucléaire, cela doit être confiné et refroidi. J’étais déjà conscient à cette époque qu’il me fallait veiller à ne pas me laisser emporter par elle comme un fétu de paille. Si vous laissez s’enflammer votre haine, elle vous allumera comme une torche et vous consumera vous-même de l’intérieur au lieu de brûler vos ennemis. Il faut avoir la haine froide. Elle doit être tapie comme un fauve endormi mais quand même prêt à bondir au bon moment, lorsque l’occasion se présente, si elle se présente. Cette haine me tournait dans le ventre tel ce fameux fauve dans une cage et je n’ouvrais la cage qu’au bon moment, à chaque cours d’EPS en l’exprimant sourdement, froidement, par le sabotage systématique de toute activité et par ma force d’inertie qui allumaient des accès de rage à la fois effrayants et comiques chez cet individu.

Comme dans toutes les guerres ouvertes, il n’y eut pas de gagnants mais ces années d’affrontement sans relâche me firent prendre la mesure de la perversité et de la dangerosité des soi-disant « valeurs du sport » , tout au moins du sport obligatoire. J’ai d’ailleurs une pensée pour quelques-unes de mes camarades (je n’utilise pas de guillemets cette fois-ci), notamment pour deux ou trois petites nanas déjà bien mignonnes mais un peu enrobées qui vivaient un calvaire en EPS parce qu’elles n’avaient pas l’heur d’avoir un de ces corps élastiques et sveltes capables d’adoucir la trivialité du geste sportif en un semblant de chorégraphie. J’étais peiné pour ces gamines mal à l’aise dans leur féminité naissante provisoirement assortie de quelques négligeables kilos en trop les contraignant à des mouvements patauds qui déclenchaient immanquablement la sotte et cruelle moquerie des mieux loties, plus précoces, et surtout des garçons. Comme toujours, où il aurait fallu un peu de tact et de solidarité, ne s’exprimaient que « l’esprit » de compétition et de concurrence, autrement dit le désespérant archaïsme du sport, son fétichisme de l’humiliation et de la domination, sa négation de la diversité humaine, son apologie constante de la violence et du rapport de force comme seules mesures et justifications de la relation humaine et sociale.

Bon, j’ai encore digressé en répétant cette vieille histoire sous l’effet des relents de vestiaire mais ce n’est pas de cela que je voulais parler au départ. Après tout, ces lignes ne sont destinées qu’au carnet et je peux bien radoter à mon aise si ça me chante. La première idée qui m’est venue lorsque je me trouvais face à cette cour annexe de collège désormais visible comme une brèche béante dans mon passé du fait de la démolition de l’immeuble longtemps situé devant elle est d’un autre ordre.

Les lieux où le sport se pratique sont révélateurs du fonctionnement de la société dans un de ses aspects les plus navrants : je veux parler du déterminisme.

En entendant taper le ballon l’autre jour, j’ai pensé à ce qu’étaient devenus plusieurs types de mon âge des décennies après notre passage au collège. J’en connais même certains depuis l’école maternelle et avec le recul de cet âge qu’on appelle l’âge mûr, je me rends compte que le déterminisme a joué à fond. Dans une large mesure, les enfants de patrons sont devenus entrepreneurs, les enfants d’enseignants professeurs, les enfants d’ouvriers et d’employés ouvriers, employés et chômeurs. Les parcours les plus atypiques (au bon comme au mauvais sens du terme) sont surtout le fait des enfants de catégories sociales ayant déjà connu le déclassement et se trouvant de ce fait dans cette nébuleuse de parcours irréguliers et parfois hasardeux qui forment aujourd’hui un nouveau sous-ensemble de la partie inférieure d’une classe moyenne en voie de rétrécissement. Je ne sais pas si les sociologues s’intéressent à cette catégorie de population, je n’ai en tous cas pas eu connaissance d’études à ce sujet.

Le déterminisme ne se limite pas à peser sur le plan social et économique. Il n’attend parfois même pas le passage d’une génération pour exercer sa malédiction.

Je me souviens d’un gamin avec qui j’étais en maternelle et à qui j’avais demandé pourquoi il remplissait de sable des quilles en plastique avec lesquelles nous nous amusions en récréation à mimer les combats à l’épée. « Parce que ça fait plus mal quand on tape avec » m’avait-il répondu en joignant le geste à la parole. Issu d’une famille traditionnelle sans problèmes sociaux ou économiques particuliers en cette époque où le chômage n’existait pas, ce gosse a plongé dès l’adolescence dans la délinquance puis la criminalité (trafics, violences, agressions) avant de mourir prématurément à la suite de toutes sortes d’excès. Je peux aussi témoigner d’un autre cas : un gamin sournois, manipulateur, rompu à l’art de désigner des boucs émissaires, notamment auprès des collégiens d’origine étrangère et en particulier des filles, qui milite aujourd’hui dans un parti d’extrême droite.

Moi non plus je n’ai pas échappé au déterminisme. J’étais marginal à l’école, au collège, je le suis plus encore aujourd’hui. Un marginal de luxe, certes, mais un vrai marginal qui vit agréablement mais à l’écart de nombreux aspects de la réalité sociale. Ceci dit, je n’aurais pas l’indécence de m’en plaindre. C’est un fait, c’est tout.

Face à la nouvelle perspective urbaine ouverte sur cette cour de collège où des jeunes se refilent la baballe pour l’éternité sous le docte regard de quelque prof de gym pas forcément méchant mais champion garant de l’ordre établi de cette nouvelle religion qu’est le sport, je me suis dit que j’étais content d’avoir mon âge et je me suis vite éloigné avec Tchaïkovski dans la tête, histoire de me nettoyer la mémoire. Tchaïkovski, le compositeur du « fatum »...

—> Note : sur le sujet du déterminisme : le film d'Alain Resnais, Mon oncle d'Amérique, en collaboration avec le professeur Henri Laborit, et les livres les plus connus d'Henri Laborit (Éloge de la fuite, La Nouvelle grille).

00:35 Publié dans carnet | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : tchaïkovski, symphonies, musique, carnet, note, journal, prairie journal, écriture de soi, autobiographie, collège, école, enfance, adolescence, blog littéraire de christian cottet-emard, chef d'orchestre, classique, karajan, berliner philharmoniker, éducation physique, eps, sport, gymnastique, ballon, handball, haine, haine froide, violence, réacteur nucléaire, cage, fauve, guerre, affrontement, déterminisme, destin, fatum, marginalité, marge, christian cottet-emard, éloge de la fuite, la nouvelle grille, henri laborit, mon oncle d'amérique, alain resnais

18 novembre 2013

Une belle descente

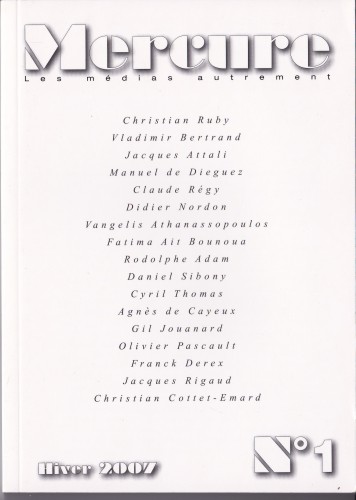

Extrait de Souvenirs d'un localier, publié dans le n°1 de la revue MERCURE, les médias autrement, hiver 2007. Cet épisode était à l'origine intitulé Le loto du bonheur. Pour en lire le premier épisode, on se reportera ici.

Extrait de Souvenirs d'un localier, publié dans le n°1 de la revue MERCURE, les médias autrement, hiver 2007. Cet épisode était à l'origine intitulé Le loto du bonheur. Pour en lire le premier épisode, on se reportera ici.

Ah, le loto ! Malignité des chiffres par excellence... Un fâcheux troubla un jour la vie végétative que j’espérais mener à l’agence locale du quotidien où je souffrais durant les semaines les plus arides de l’été. Un coup de téléphone du directeur de la rédaction départementale gâcha brutalement la fin de ma digestion. Par je ne sais quelle indiscrétion, il venait d’apprendre qu’un gros gain du loto venait de s’abattre sur une HLM d’une commune hélas située dans ma zone d’investigations. Je devais me rendre sans délai au domicile de l’élu de la fortune, lui tirer le portrait et décamper à toute vitesse avant l’arrivée des « confrères » du journal concurrent. Le directeur départemental m’épela le nom du gagnant en ajoutant avec gourmandise : « c’est une famille fauchée. Une chance ! Alors allez-y, ne lésinez pas sur les violons et débrouillez-vous pour nous descendre la pellicule. »

À l’adresse indiquée, je trouvai un de ces bâtiments HLM de la première génération que je photographiai sur le champ. Sa vétusté, reproduite sur quatre colonnes, donnerait par contraste toute la mesure du conte de fée qu’allaient vivre les nouveaux millionnaires. Au troisième étage, une étiquette écornée collée sur la porte m’informa que je me trouvais là où le destin avait choisi d’envoyer autre chose qu’une catastrophe. Je tourmentai un vestige de sonnette qui me resta dans la main. La porte s’entrouvrit et je vis apparaître une femme encore jeune, en peignoir, au visage fatigué. Je me présentai sans chercher à dissimuler le but de ma visite en m’attendant à ce qu’elle me claquât la porte au nez. À mon grand étonnement, elle m’autorisa à entrer. Un garçonnet et un bambin qui se mit à hurler en me voyant la suivaient dans le moindre de ses déplacements. Sur un buffet rescapé des années soixante, un poisson rouge obèse tournait dans un tout petit bocal. Pressé d’en finir, je tentai de convaincre cette femme qui n’avait pas l’air de s’amuser tous les jours de poser pour une photo de famille qui témoignerait de son nouveau bonheur. Mais son seul souci semblait être de calmer le bambin qui vociféra de plus belle en me voyant tenter un cadrage avec mon autofocus. « Calme-toi, calme-toi, tu vas réveiller ton père » suppliait-elle, l’air hagard. Et de m’envoyer un regard affolé en me disant : « je ne sais pas... Je ne sais vraiment pas... Mais faites vite car mon mari va se réveil... »

Elle n’eut pas le temps de terminer sa phrase. Un cri sauvage, inhumain, bestial, quelque chose entre le rugissement et le barrissement, ébranla le minuscule appartement, aussitôt suivi de coups répétés contre une porte que j’identifiai vite comme celle de la chambre où Monsieur venait de finir sa sieste. Terrorisée, la malheureuse femme tenta d’appuyer sa frêle silhouette contre la mince planche de contreplaqué que Monsieur martelait de coups de plus en plus violents. Il avait dû se lever du pied gauche. De fait, il produisait toute sorte de sons effrayants, allant du grognement au feulement, au milieu desquels je finis par distinguer les paroles suivantes qui m’emplirent d’inquiétude concernant le déroulement de ma mission : « pas de photos ! Pas de photos ! Pas de photos ! »

Les bras ballants, avec mon appareil que j’avais du mal à tenir dans une main qui commençait à trembler, je devinai aux yeux de cette femme au bord de la crise de nerf que Monsieur ne plaisantait pas, « surtout quand il a bu... » crut-elle utile de préciser. Et ce jour-là, manque de chance pour moi, il avait bu. C’était cela le hic, si j’ose dire. Je la vis avec stupeur tenter de retenir la porte qui donnait des signes sonores de faiblesse sous les assauts répétés du forcené. En une seconde, m’apparut la nécessité de choisir entre le devoir et la fuite. J’optai pour les deux à la fois mais en vitesse. Sans même viser, je mitraillai du côté de la femme et de la porte, rendant grâce à la technique d’avoir doté mon appareil d’un moteur et d’un flash automatique. Sur une pellicule entière, il y aurait bien au moins une vue de sauvable. Sur ce, je partis sans dire au revoir et dévalai les escaliers où résonnait encore le terrible « Pas de photos ! Pas de photos ! Pas de photos ! »

En sortant de l’immeuble, j’évitai de justesse une meute de gaillards aux allures douteuses que dégorgeaient des voitures bariolées aux couleurs de magazines à grands tirages et de stations radiophoniques en mal d’actualité estivale. C’étaient les requins de la presse à sensation qui débarquaient. L’un d’eux, retardataire, me demanda le numéro de l’appartement. « Troisième étage, lui répondis-je. Vos collègues y sont déjà. Le monsieur donne une conférence de presse ». Arrivé à l’agence, je tombai par chance sur un pigiste qui savait développer les photos (chose qu’en dix ans de locale, je ne pus jamais me résoudre à apprendre, non seulement par principe syndical mais encore en raison des calculs forcément nécessaires à cette activité). Pendant qu’il s’acquittait de cette tâche, je commençai la rédaction de mon papier. Le directeur départemental m’informa qu’il avait déjà donné le titre au secrétaire de rédaction : « Le loto du bonheur ».

Je terminai péniblement mes deux feuillets lorsque le pigiste m’apporta les tirages encore humides. Il offrait même de les acheminer lui-même à la rédaction départementale, à cinquante kilomètres. Il semblait cependant perplexe. « Elles sont ratées mes photos ? » l’interrogeai-je en les lui prenant des mains. Non, techniquement, elles étaient honnêtes, tout à fait exploitables. L’ennui, c’était qu’il allait falloir changer le titre car toutes les prises de vues représentaient la même scène horrible : une femme échevelée, roulant des yeux exorbités de terreur et arc-boutée contre une porte à moitié ouverte dont l’embrasure laissait apparaître, tendus en avant, deux énormes bras velus ainsi qu’un visage grimaçant d’où j’entendais encore sortir la phrase fatidique : « Pas de photos ! Pas de photos ! Pas de photos ! » Enfin, pour compléter le tableau de ce loto du bonheur, la partie droite du tirage laissait une place de choix aux visages en pleurs des deux gamins, sans oublier la touche finale apportée par le détail du poisson obèse immortalisé dans son bocal trop petit. Heureux millionnaires !

Si j’ai pris la peine de relater ces souvenirs de mes années de galère journalistique, c’est pour démontrer une fois de plus la malignité des chiffres et de l’usage qu’en fait l’humanité. Je ne suis d’ailleurs pas le seul à souffrir de leur omnipotence. J’en veux pour preuve l’épilogue du loto du bonheur. J’appris en effet que fortune faite, le monsieur au bras velus avait déménagé avec toute sa petite famille au premier étage d’un immeuble abritant un bistrot. Après avoir acheté l’ensemble, notamment le débit de boisson où il avait œuvré quelques temps, il avait bu le stock et fait faillite. C’est ce qu’on appelle une belle descente.

© Revue Mercure et Christian Cottet-Emard

18:14 Publié dans FEUILLETON : tu écris toujours ? | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : presse, média, journal, quotidien, revue, mercure, loto, bonheur, chiffre, nombre, canniveau, jeu, gain, localier, pqr, rédacteur presse, journaliste, blog littéraire de christian cottet-emard, fortune, infortune, destin, déterminisme