13 septembre 2014

Carnet / De la tentation de Venise

Après ces dix mois à vif, je repense souvent au titre d’un livre que je n’ai évidemment pas lu, La Tentation de Venise, signé d’un homme politique que je ne nommerai pas parce que, lui ou un (e) autre, cela n’a aucune importance.

La tentation de Venise, c’est le désir de fuite dans la beauté et l’harmonie, dans une certaine nonchalance, une idée de lâcher prise. Chez moi, c’est un vieux démon, si vieux qu’il remonte à mon enfance. Peut-être suis-je même ce démon-là tant il m’imprègne ! C’est mal, mais j’ai des excuses.

Ces derniers jours par exemple :

- Assister à la saloperie d’un énième dépassement sans visibilité dans la côte de Viry et constater une fois de plus que le destin de conducteurs prudents s’est joué à quelques secondes près. Que faire ? Inventer des autos qui filment tout et dont les vidéos puissent être visionnées à l’occasion de n’importe quel contrôle puisqu’on ne pourra jamais espérer de changement de comportement chez les psychopathes ? Ou alors ériger des murets de béton ou de métal à la place des lignes continues ? Imposer la voiture sans pilote avec conduite déléguée à un ordinateur ? J’ai lu dans le magazine des sociétaires de la GMF que cette innovation était pour demain. Pour l’instant, à ma connaissance, il n’existe aucun ordinateur qui ne soit tenté de se comporter spontanément comme une sale petite ordure de la route.

Tentation de Venise encore :

- Lire une pancarte au rayon librairie d’un hypermarché comportant un message d’excuse à l’intention de l’aimable clientèle parce que le livre de Madame qui vous savez est en rupture de stock. Dans cette affaire, à mon avis, on a tort de s’en prendre à l’opportunisme de l’auteur et de son éditeur. Cette chose existe parce que le public existe. Alors, de quoi se plaint-on au juste ?

Je note au passage que dans le même rayon librairie du même hypermarché, la vente du livre signé par un chanteur ayant fait subir l’ultime violence à sa compagne ne choque personne. Même problème que pour le livre de Madame qui vous savez. Le chanteur que vous savez remplit les salles. Son public existe et n’est manifestement pas du genre à se poser des questions. Il est vrai que certaines « musiques » peuvent rendre sourd.

Encore la tentation de Venise parce que :

- Subir la pollution visuelle d’énormes et piteux rubans de plastique accrochés tous les dix mètres au bord d’une route de campagne sous prétexte que des gens vont faire du vélo (décidément cette année, overdose cycliste. J’aurai au moins une raison de me consoler du retour de la neige). Imaginons le résultat si chaque association ou organisation se met à faire pendouiller n’importe quoi aux buissons et aux arbres sur des kilomètres à chaque « événement » .

- Constater une fois encore que plus on parle de quelque chose, moins on le fait. Je pense ici à la déferlante de « com » dans mon ancienne ville de résidence dans l'Ain où revient sans cesse le mot « fête » , ce qui se révèle assez pathétique dans la bourgade et dans l’époque les moins festives qui soient. Fête de l’eau, fête du printemps, fête de l’hiver, fête de la musique, fête des voisins, fête de ceci, fête de cela... Et pourquoi pas fête de la fête ? Ces fêtes-là ne sont que de l’esbroufe, de la communication politique. Quiconque exerce encore un minimum d’esprit critique sait que l’excès de communication signale le manque.

- Se rappeler, puisqu’on était hier le 11 septembre, la réaction glaçante d’une personne de ma connaissance rencontrée dans un magasin pendant l’annonce de la catastrophe, en boucle dans les médias. J’avais appris la nouvelle à la fin de ma journée de travail, en remontant des archives où j’étais complètement isolé de l’extérieur. J’étais inquiet. Un de mes cauchemars récurrents, le déclenchement de la troisième guerre mondiale, revenait me hanter. Là-dessus je rencontre cette personne, style vaguement « flower-power » et « peace and love » à qui je fais part de ma stupeur et qui me répond d’un air badin et avec un petit sourire par une phrase que je ne citerai pas tant elle était totalement dénuée de la moindre compassion mais représentative de l’anti-américanisme le plus ridiculement primaire. J’y repense chaque 11 septembre, date si sinistre qu’en 2004, la date envisagée de mon mariage étant le 11 septembre, j’ai préféré le programmer le 4.

Bien le bonjour de Venise...

... Et bientôt de Lisbonne !

Photos : Venise, © photos Ch. Cottet-Emard

15:58 Publié dans carnet | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tentation de venise, venise, vénétie, italie, fuite, lâcher prise, politique, édition, publication, merci pour ce moment, conduite automobile, violence routière, sécurité routière, insécurité routière, voiture sans pilote, blog littéraire de christian cottet-emard, opinion, pollution visuelle, vtt, vélo, cyclisme, vélo tout terrain, forestière, sport, sport cycliste, communication, fête de l'eau, fête de l'hiver, fête du printemps, fête des voisins, fête de la musique, 11 septembre 2001, cauchemar, carnet, note, journal, prairie journal, écriture de soi, autobiographie

22 août 2014

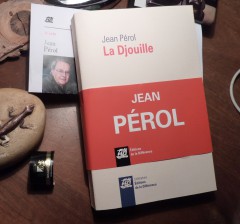

Jean Pérol et les cœurs véhéments

La Djouille, de Jean Pérol, roman, éditions de la Différence, 272p., 20 €. Parution 21 août

Noir, poignant, ironique, rageur, hanté par le deuil impossible des bonheurs et des beautés fugaces, le dernier roman de Jean Pérol prend aux tripes et frappe fort sur les nouveaux conformismes.

Encore à peu près épargné par les vilaines morsures du temps et de l’expérience, le jeune et provincial Fabien, lycéen, aide dans de menus travaux domestiques un professeur âgé, revenu de ses voyages et de ses illusions bien amoché. L’un est à l’aube de sa vie, l’autre au crépuscule mais cela n’empêche pas une amicale connivence de s’installer, bien au contraire puisque finalement, le terme de « crépuscule » désigne la lueur céleste visible avant le lever du soleil ou après son coucher.

La rapide montée en puissance de la narration de ce superbe et dérangeant roman baigne dans cette atmosphère qu’on dit parfois « entre chien et loup » . Autour des deux hommes (l’art du romancier finit par nous faire douter de qui est l’ombre de l’autre) gravitent des personnages eux aussi distribués dans les deux catégories de ces canidés auxquels l’humanité se plaît parfois à s’identifier. Ajoutons à ce bestiaire la dimension féline du caractère féminin et observons alors la cruauté, la naïveté, l’amertume, le désespoir, la résignation et, soudain, en une épiphanie, en « une poignée de jours en flammes dans une énorme obscurité » comme l’écrivait le poète Jean Tardieu, l’épisode fugace d’un bonheur aussi vite épanoui et fané que l’éclosion d’une fleur filmée en accéléré.

En une construction narrative dans laquelle le passé douloureux que le professeur tente d’enfouir remonte en surface au contact du présent du lycéen, l’écran de ce théâtre d’ombres se déploie, si l’on ose dire, sur plusieurs fronts.

Le premier est celui des dernières nuits festives du personnel d’ambassade dans un Afghanistan en proie à la révolution et à la guerre où le professeur déjà las du vieil Occident s’est résolu jadis à vivre sa double expérience culturelle et amoureuse de l’arrachement. Sur le second front, celui d’une retraite campagnarde cévenole (dont on pourrait dire qu’on y « sommeille tant ») et que le jeune Fabien est prêt à quitter pour un amour au-dessus de sa condition, le vieux professeur n’est plus acteur mais spectateur impuissant du drame puis de la tragédie qu’il voit s’annoncer.

La mécanique infernale du déterminisme social s’agence inexorablement, condamne toute utopie, broie toute espérance. Il suffit qu’un de ces coups de tête dont sont coutumiers les jeunes hommes blessés se transforme alors en un coup de sang pour que le rideau tombe, noir, si noir, sur la scène où tout est bien sûr joué d’avance.

L’amour, le départ, la fuite, le retour sont autant de chemins dont le professeur est revenu sans pouvoir en révéler les impasses et les chausse-trapes au lycéen. Ils habitent tous deux une province livrée au doute et à la nostalgie où l’on devient vieux de plus en plus jeune, une nation minée par le retour d’un conformisme pire que celui qui précéda l’artificielle et courte embellie des trente glorieuses.

La Djouille est non seulement le roman des amours congelées sur la « face nord glaciale du grand mythe féminin qu’on nous a construit dans le siècle » mais encore l’implacable inventaire des utopies modernes qui tournent en cauchemars et finissent dans la djouille, l’équivalent afghan du caniveau. Dans ce second exercice, l’ironie lucide de Jean Pérol frappe très fort et ne manquera pas de faire grincer les dentitions blanchies et parfaitement alignées des jeunes générations élevées à la tisane bio du politiquement correct. Rien de l’hygiénisme forcené de « l’époque (qui) vous a à l’œil » n’est épargné : les ligues de vertu revues aux goûts du jour avec « les nouvelles chaisières vengeresses du rabougri, encore plus coincées aujourd’hui que celles de nos églises hier » , le sexe pour le sexe, « le foutre façon hygiène. Aussi trompeur et fastidieux que le vrai jogging » , le sport « Ah le sport, cette fadaise mondiale, ce pseudo-militarisme obligatoire, cette scie, ce poison du siècle ! »

Gardons nous cependant de rester sur ces seuls constats dans notre lecture. Comme tous les amples romans parcourus par le souffle de la littérature, le dernier opus de Jean Pérol ne se résume pas au simple regard critique, aussi acéré soit-il, d’un auteur sur son époque, car on y puise aussi une forte empathie en faveur des éternels perdants, ceux de la grande histoire et de la petite, toutes deux cruelles pour les cœurs véhéments.

Christian Cottet-Emard

Et à propos du dernier recueil de poèmes de Jean Pérol : ici

23:57 Publié dans Service de presse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean pérol, la djouille, éditions de la différence, littérature, roman, service de presse, cévennes, afghanistan, histoire, guerre, révolution, relations amoureuses, déceptions amoureuses, chagrin, déterminisme social, nouveau conformisme, politiquement correct, consensus mou, hygiénisme, sport, édition, blog littéraire de christian cottet-emard, trente glorieuses, chaisière, romancier, lecture, rentrée littéraire

08 août 2014

Le cyclisme tel que je le conçois

15:09 Publié dans Et à part ça ? | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : tour de france cycliste, lancer de cochonou, arrivée, étape, peloton, cyclisme, sport, humour, mauvaise foi, aversion, blog littéraire de christian cottet-emard, phobie du sport