18 novembre 2013

Une belle descente

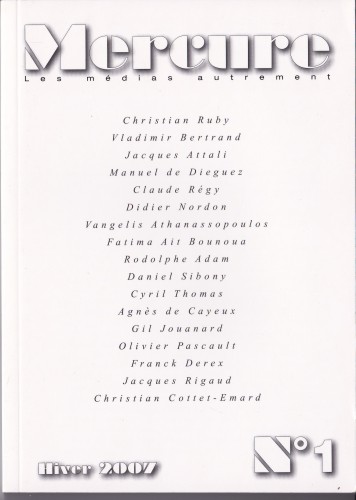

Extrait de Souvenirs d'un localier, publié dans le n°1 de la revue MERCURE, les médias autrement, hiver 2007. Cet épisode était à l'origine intitulé Le loto du bonheur. Pour en lire le premier épisode, on se reportera ici.

Extrait de Souvenirs d'un localier, publié dans le n°1 de la revue MERCURE, les médias autrement, hiver 2007. Cet épisode était à l'origine intitulé Le loto du bonheur. Pour en lire le premier épisode, on se reportera ici.

Ah, le loto ! Malignité des chiffres par excellence... Un fâcheux troubla un jour la vie végétative que j’espérais mener à l’agence locale du quotidien où je souffrais durant les semaines les plus arides de l’été. Un coup de téléphone du directeur de la rédaction départementale gâcha brutalement la fin de ma digestion. Par je ne sais quelle indiscrétion, il venait d’apprendre qu’un gros gain du loto venait de s’abattre sur une HLM d’une commune hélas située dans ma zone d’investigations. Je devais me rendre sans délai au domicile de l’élu de la fortune, lui tirer le portrait et décamper à toute vitesse avant l’arrivée des « confrères » du journal concurrent. Le directeur départemental m’épela le nom du gagnant en ajoutant avec gourmandise : « c’est une famille fauchée. Une chance ! Alors allez-y, ne lésinez pas sur les violons et débrouillez-vous pour nous descendre la pellicule. »

À l’adresse indiquée, je trouvai un de ces bâtiments HLM de la première génération que je photographiai sur le champ. Sa vétusté, reproduite sur quatre colonnes, donnerait par contraste toute la mesure du conte de fée qu’allaient vivre les nouveaux millionnaires. Au troisième étage, une étiquette écornée collée sur la porte m’informa que je me trouvais là où le destin avait choisi d’envoyer autre chose qu’une catastrophe. Je tourmentai un vestige de sonnette qui me resta dans la main. La porte s’entrouvrit et je vis apparaître une femme encore jeune, en peignoir, au visage fatigué. Je me présentai sans chercher à dissimuler le but de ma visite en m’attendant à ce qu’elle me claquât la porte au nez. À mon grand étonnement, elle m’autorisa à entrer. Un garçonnet et un bambin qui se mit à hurler en me voyant la suivaient dans le moindre de ses déplacements. Sur un buffet rescapé des années soixante, un poisson rouge obèse tournait dans un tout petit bocal. Pressé d’en finir, je tentai de convaincre cette femme qui n’avait pas l’air de s’amuser tous les jours de poser pour une photo de famille qui témoignerait de son nouveau bonheur. Mais son seul souci semblait être de calmer le bambin qui vociféra de plus belle en me voyant tenter un cadrage avec mon autofocus. « Calme-toi, calme-toi, tu vas réveiller ton père » suppliait-elle, l’air hagard. Et de m’envoyer un regard affolé en me disant : « je ne sais pas... Je ne sais vraiment pas... Mais faites vite car mon mari va se réveil... »

Elle n’eut pas le temps de terminer sa phrase. Un cri sauvage, inhumain, bestial, quelque chose entre le rugissement et le barrissement, ébranla le minuscule appartement, aussitôt suivi de coups répétés contre une porte que j’identifiai vite comme celle de la chambre où Monsieur venait de finir sa sieste. Terrorisée, la malheureuse femme tenta d’appuyer sa frêle silhouette contre la mince planche de contreplaqué que Monsieur martelait de coups de plus en plus violents. Il avait dû se lever du pied gauche. De fait, il produisait toute sorte de sons effrayants, allant du grognement au feulement, au milieu desquels je finis par distinguer les paroles suivantes qui m’emplirent d’inquiétude concernant le déroulement de ma mission : « pas de photos ! Pas de photos ! Pas de photos ! »

Les bras ballants, avec mon appareil que j’avais du mal à tenir dans une main qui commençait à trembler, je devinai aux yeux de cette femme au bord de la crise de nerf que Monsieur ne plaisantait pas, « surtout quand il a bu... » crut-elle utile de préciser. Et ce jour-là, manque de chance pour moi, il avait bu. C’était cela le hic, si j’ose dire. Je la vis avec stupeur tenter de retenir la porte qui donnait des signes sonores de faiblesse sous les assauts répétés du forcené. En une seconde, m’apparut la nécessité de choisir entre le devoir et la fuite. J’optai pour les deux à la fois mais en vitesse. Sans même viser, je mitraillai du côté de la femme et de la porte, rendant grâce à la technique d’avoir doté mon appareil d’un moteur et d’un flash automatique. Sur une pellicule entière, il y aurait bien au moins une vue de sauvable. Sur ce, je partis sans dire au revoir et dévalai les escaliers où résonnait encore le terrible « Pas de photos ! Pas de photos ! Pas de photos ! »

En sortant de l’immeuble, j’évitai de justesse une meute de gaillards aux allures douteuses que dégorgeaient des voitures bariolées aux couleurs de magazines à grands tirages et de stations radiophoniques en mal d’actualité estivale. C’étaient les requins de la presse à sensation qui débarquaient. L’un d’eux, retardataire, me demanda le numéro de l’appartement. « Troisième étage, lui répondis-je. Vos collègues y sont déjà. Le monsieur donne une conférence de presse ». Arrivé à l’agence, je tombai par chance sur un pigiste qui savait développer les photos (chose qu’en dix ans de locale, je ne pus jamais me résoudre à apprendre, non seulement par principe syndical mais encore en raison des calculs forcément nécessaires à cette activité). Pendant qu’il s’acquittait de cette tâche, je commençai la rédaction de mon papier. Le directeur départemental m’informa qu’il avait déjà donné le titre au secrétaire de rédaction : « Le loto du bonheur ».

Je terminai péniblement mes deux feuillets lorsque le pigiste m’apporta les tirages encore humides. Il offrait même de les acheminer lui-même à la rédaction départementale, à cinquante kilomètres. Il semblait cependant perplexe. « Elles sont ratées mes photos ? » l’interrogeai-je en les lui prenant des mains. Non, techniquement, elles étaient honnêtes, tout à fait exploitables. L’ennui, c’était qu’il allait falloir changer le titre car toutes les prises de vues représentaient la même scène horrible : une femme échevelée, roulant des yeux exorbités de terreur et arc-boutée contre une porte à moitié ouverte dont l’embrasure laissait apparaître, tendus en avant, deux énormes bras velus ainsi qu’un visage grimaçant d’où j’entendais encore sortir la phrase fatidique : « Pas de photos ! Pas de photos ! Pas de photos ! » Enfin, pour compléter le tableau de ce loto du bonheur, la partie droite du tirage laissait une place de choix aux visages en pleurs des deux gamins, sans oublier la touche finale apportée par le détail du poisson obèse immortalisé dans son bocal trop petit. Heureux millionnaires !

Si j’ai pris la peine de relater ces souvenirs de mes années de galère journalistique, c’est pour démontrer une fois de plus la malignité des chiffres et de l’usage qu’en fait l’humanité. Je ne suis d’ailleurs pas le seul à souffrir de leur omnipotence. J’en veux pour preuve l’épilogue du loto du bonheur. J’appris en effet que fortune faite, le monsieur au bras velus avait déménagé avec toute sa petite famille au premier étage d’un immeuble abritant un bistrot. Après avoir acheté l’ensemble, notamment le débit de boisson où il avait œuvré quelques temps, il avait bu le stock et fait faillite. C’est ce qu’on appelle une belle descente.

© Revue Mercure et Christian Cottet-Emard

18:14 Publié dans FEUILLETON : tu écris toujours ? | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : presse, média, journal, quotidien, revue, mercure, loto, bonheur, chiffre, nombre, canniveau, jeu, gain, localier, pqr, rédacteur presse, journaliste, blog littéraire de christian cottet-emard, fortune, infortune, destin, déterminisme

15 juin 2012

Carnet de ma petite cuisine

Du numérique.

Je fais partie des 350 auteurs qui ont répondu au questionnaire « Auteurs et numérique » de l’ARALD (Agence Rhône-Alpes pour le Livre et la Documentation), je fais partie des milliers de lecteurs qui ont lu le dossier de Télérama consacré au même sujet et je me demande pourquoi on s’excite tant sur cette question. Qui a peur du numérique ? Malgré tout le bien que je pense du numérique, je ne crois pas que les auteurs pourront en attendre de grands bouleversements. La majorité d’entre eux, celles et ceux qui ne vivent pas de leur plume, continueront de publier comme ils peuvent et d’être mal ou presque pas payés. Pour la minorité des auteurs à gros tirages, le numérique donnera lieu à quelques aménagements de contrats qui permettront aux éditeurs lucides de calmer les ardeurs des quelques fortes têtes éventuellement tentées par l’autoédition (en théorie, le numérique peut permettre de se passer de cet intermédiaire entre l’auteur et le lecteur qu’est l’éditeur). La vraie question pour un auteur me paraît plutôt celle-ci : quel est mon objectif ? Chaque auteur a sans doute sa réponse, la plus commune étant tout simplement d’être gratifié de quelques lecteurs, même peu nombreux, ce qui me paraît suffisant pour être un auteur heureux.

De l’envoi spontané d’un manuscrit.

Depuis que j’estime avoir atteint un point d’équilibre entre le contenu de mes histoires et le style qui me paraît le plus adapté pour les raconter, je n’ai effectué que très peu d’envois spontanés de manuscrits à des maisons d’édition. Les récentes affaires de plagiat (je parle de plagiat de manuscrits) m’ont inquiété.

Cela ne m’a pas empêché de publier presque tout ce que j’ai écrit dans une forme sinon définitive, du moins arrêtée, jusqu’à aujourd’hui. Parmi les ouvrages que je mets en avant dans ma bibliographie résumée, seul le Grand Variable a été publié à la suite d’un envoi spontané chez Éditinter en 2002. L’éditeur Robert Dadillon (que je n’ai jamais rencontré et avec qui je n’ai jamais parlé au téléphone) m’avait publié en me précisant dans une lettre qu’il m’avait lu dans de petites revues. Pour le Club des pantouflards, j’avais accepté la proposition du regretté Claude-Jean Poignant qui était venu me voir sur le stand d’un salon du livre auquel je participais et qui m’avait expliqué ce qu’il attendait pour la collection Petite Nuit qu’il animait avec France Baron à l'enseigne des éditions Nykta. En ce qui concerne mes chroniques humoristiques publiées dans le défunt Magazine des Livres et dont une sélection a été réunie en volume sous le titre Tu écris toujours ? aux éditions le Pont du Change, le projet m’a été proposé en toute simplicité lors d’une conversation avec Jean-Jacques Nuel qui choisissait les premiers titres de sa maison d’édition, le Pont du Change. Le Pont du Change me publie à nouveau (un recueil de trois nouvelles burlesques dont la sortie est prévue pour septembre/octobre.) Les trois exemples que je viens de citer concernent des ouvrages en prose.

Récemment, quelqu’un qui a trouvé un de mes recueils de poèmes dans une bibliothèque m’a demandé si j’avais cessé d’écrire de la poésie et si tel n’était pas le cas, pourquoi je semblais avoir renoncé à en publier. Je ne m’attendais pas à cette question. Ces dernières années, je me concentre sur mes « chantiers » en prose car les opportunités de publication sont plus nombreuses, même s’il faut faire le tri et ne travailler qu’avec des personnes de confiance. La poésie, c’est un tout autre problème. Au début de cette année, j’ai discuté avec un poète qui publie souvent chez Gallimard. « Cela existe-t-il encore, des gens qui envoient des poèmes par la poste chez Gallimard ? » lui ai-je demandé tandis qu’il me répondait par l’affirmative en ajoutant : « vous savez, les petits éditeurs de poésie, on casse la croûte et on boit un verre avec eux, on fait des soirées, mais après... » J’ai trouvé cette réponse non seulement amusante mais encore assez proche de quelques expériences vécues au début des années 1990 lorsque me tentait encore la publication de poèmes dans de petites revues et maisons d’éditions le plus souvent associatives dont je ne remets globalement pas en cause la qualité et le travail mais au sein desquelles il était fréquent pour un auteur de se trouver confronté à deux problèmes en particulier : un comité de lecture trop nombreux qui finit par sélectionner les manuscrits qui plairont au plus grand nombre, ce qui se traduit souvent par le rejet automatique des textes trop originaux, ou un décideur solitaire qui exclut tout ce qu’il ne juge pas conforme à « ce qu’il attend » , à « ce qu’il recherche » , ainsi qu’il le stipule dans ses lettres de refus. À choisir, personnellement, je préfère encore le deuxième cas de figure (encore que le risque soit grand pour que nombre d’auteurs finissent de ce fait par être tentés de calibrer leurs textes, ainsi qu’on le constate dans des catalogues alignant des poètes qui semblent tous avoir écrit le même livre). Fort de cette constatation et, comme je l’ai précédemment précisé, j’ai privilégié la publication de mes ouvrages en prose, continuant à écrire de la poésie sans déployer d’efforts soutenus pour la publier, à l’exception de quelques plaquettes hors commerce à usage presque privé.

Désormais, les techniques d’impression à la demande, les blogs et le numérique (j’y reviens) ont un peu changé la donne. Tout en reconnaissant, je le répète, la qualité de nombreuses petites revues et structures d’édition ou de microédition encore en activité, je ne me sens plus guère motivé pour effectuer des envois spontanés de poèmes pour lesquels l’éventuelle décision de publication prendra des mois voire des années en raison de la faible périodicité et de la fragilité financière chronique de ces supports. Et je ne parle pas des blogs sur lesquels on peut mettre des textes en lecture tout de suite, avec toutes les illustrations qu’on veut ! Pour ne citer qu’un exemple, j’ai encore en mémoire cette petite revue à laquelle j’avais envoyé un long texte à la fin des années 90 et dont j’ai appris la publication par le plus grand des hasards six mois ou un an après, si je me souviens bien !

Si nous parlons maintenant de ce qui fâche, c’est-à-dire de diffusion et de vente, il faut bien se résoudre au constat suivant : aujourd’hui, tout poète un peu pragmatique (oui, ça existe !) est en mesure de donner lui-même à ses textes en les autoéditant et en ayant recours à un prestataire bien choisi d’impression à la demande une diffusion égale voire supérieure à ce que peut lui offrir une petite revue ou un micro éditeur, surtout si ce dernier, comme c’est parfois encore le cas (on croit rêver) est allergique à internet.

Quant à moi, n’étant pas encore tenté par l’autoédition de ma poésie parce que j’ai autre chose à faire dans le domaine du roman et de la nouvelle, je reste dans l’expectative et je m’en tiens à ma plus fréquente stratégie dans l'édition comme dans la vie : « dans le doute, abstiens-toi. »

01:06 Publié dans carnet | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : manuscrit, édition, revue, littérature, poésie, roman, nouvelle, publication, éditeur, envoi, diffusion, vente, impression à la demande, numérique, blog, christian cottet-emard, blog littéraire de christian cottet-emard, arald, télérama, grand variable, éditinter, club des pantouflards, nykta, petite nuit, tu écris toujours ?, éditions le pont du change, jean-jacques nuel, claude-jean poignant, france baron, gallimard, magazine des livres, lafont presse, cuisine, carnet, doute

10 juillet 2010

Alma s'en va (suite et fin)

(Nouvelle en mini-feuilleton)

Résumé des épisodes précédents

Une épave mystérieuse vient d'échouer sur la plage. Le major, un officier taciturne, enquête auprès d'un écrivain retiré, témoin d'un étrange phénomène et détenteur d'un objet convoité.

12

— Comme d'habitude. »

À chaque visite à la résidence des Pins, j'aurai désormais la même réponse. De temps en temps, je croiserai le docteur dans les couloirs et dans le parc où nous marchons un peu, le major et moi. « Il est loin de nous, il a toujours été loin de tout le monde. Seul l'uniforme pouvait le maintenir en contact avec la réalité. Après cet échec dans cette affaire d'épave, il s'est effondré » dit le docteur.

« Bonjour, major. Le journal. Vos cigarettes. Et si je vous prêtais un livre ? »

Le major ne répond pas souvent à mes questions. Difficile de capter son regard vague. Il m'arrive de ne plus savoir quoi lui dire. Pourtant, je continuerai de pousser la grille du parc, de franchir le seuil de la résidence des Pins. Par une absurde ironie du sort, le major occupe la chambre d'Alma Lorenz. Alma Lorenz a disparu. Un jeune officier est venu la chercher pour faire quelques pas dans le parc, voici cinq ou six ans. L'homme s'est présenté comme son petit-fils et personne ne s'est inquiété car l'uniforme inspire confiance. Le soir, plus personne... Je me suis bien gardé de dire ce que je croyais savoir. Je n'ai pas envie de passer pour un fou et de finir mes jours ici avec le major. Cette nuit, la mer gronde et le sommeil, je ne sais plus ce que c'est. Alors, je tiens mon journal. Un poème de temps à autres.

Votre erreur, c'était cet acharnement contre l'épave. Je vous revois toujours au volant de la jeep. Vos bidons d'essence, votre fureur. Seul. Sourd à mes appels. Vous me reprochiez de ne pas tout vous dire, mais que dire à qui ne veut rien entendre ? La vendeuse de churros, en face de moi... Même elle, saurait écouter cette histoire, un des souvenirs enchantés qu'Alma Lorenz m'a raconté une fois, sur la plage : Alma est toujours fauchée. En plus des churros et des ménages à l'hôtel, il lui arrive de vendre des babioles aux estivants, sur le marché. Un jour, elle prend le soleil avec Ermenegildo. Il se lève, plonge dans les vagues, disparaît un instant puis ressort de l'eau et dépose dans les mains de la jeune femme de petits cailloux lisses et translucides, aux couleurs étonnantes. A la fin de la journée, ils ont tant de petits cailloux qu'ils en abandonnent une partie sur la plage. Les plus beaux, ils en emportent une grande quantité avec eux, dans des seaux en plastique oubliés par les enfants qui jouent dans le sable. Quelques jours après, les cailloux rangés dans des boîtes d'allumettes peintes en noir se vendent comme des petits pains sur le marché, ce qui fait beaucoup rire Ermé. Alma garde une boîte pour elle, en souvenir.

Nous voilà tous les deux, major. Vous, suspendu au-dessus du gouffre depuis ce jour de colère lorsque vous a saisi cette rage de mettre le feu à l'épave. Moi, témoin de l'indicible, de ce que même vous, major, qui l'avez pourtant vécu, ne pouvez ou ne voulez attester.

Pensiez-vous vraiment qu'ils vous permettraient de répandre l'essence ? Je tente de vous en dissuader, de vous convaincre de partir. Je dévale la dune pour vous empêcher d'approcher de l'épave. Et puis cette odeur nous submerge. La délicieuse odeur de pommier en fleur ou de narcisse qui, diluée dans la blondeur du jour, nous charme autant qu'elle peut nous étourdir, voire nous écœurer si elle se concentre trop. Nous respirons mal. Nous titubons. Nous voici privés de nos mouvements. Un vent brûlant soulève des tourbillons de pollen et nous aveugle de pétales, de graines soyeuses et de papillons affolés.

Près de l'épave, Alma Lorenz au bras de Gildo. Gildo parle avec une fille en haillons et un homme en smoking, le col de chemise de travers et le plastron défraîchi, comme au retour matinal d'une nuit d'alcool. Gildo et l'homme s'approchent de vous, major. L'homme s'empare de votre arme de service et la dispose dans votre main. Vous approchez le canon de votre tempe. Gildo hésite :

« Devrons-nous toujours détruire ce que nous créons ? »

L'homme répond :

« Crois-tu qu'il se prive de détruire ce que nous créons ? S'il pouvait parler maintenant, il te dirait que c'est dans l'ordre des choses. Mais l'ordre, c'est notre affaire.

— Il lutte pour une cohérence ...

— Nous nous battons tous contre un ennemi énigmatique, quelque chose de ténébreux, d'informe, qui nous réveille la nuit pour aliéner notre sommeil et qui nous endort le jour dans une dangereuse somnolence pour nous priver de nos rêves fondateurs. »

Je supplie Gildo du regard. Gildo insiste auprès de l'homme qui vient de parler :

« Le poète nous demande d'épargner cet officier. »

L'homme hausse les épaules, indifférent :

« S'il intercède en sa faveur... Tu n'as qu'à décider. Après tout, c'est toi qui a déclenché tout cela en t'amourachant de cette femme. Mais je te préviens, tu ne rends pas service à ce militaire. Il finira sa vie dans la mélancolie. »

La fille en haillons vous reprend le revolver et le laisse choir dans le sable avant de fouiller dans mes poches. Elle s'empare du petit morceau d'épave que vous m'aviez laissé et de la boîte de cailloux que je n'avais pas mentionnée dans ma déposition.

L'homme vérifie une dernière fois autour de lui :

« As-tu récupéré ton bien, Ermenegildo ?

— Oui.

— Alors, ne traînons pas ici. Ces temps nous sont hostiles. »

Et ils disparaissent tous dans l'épave.

FIN

© Éditions Orage-lagune-Express

La version intégrale de cette nouvelle que j'ai écrite à la fin des années 1990 est parue en deux épisodes dans le n° 16 (janvier 2000) et le n° 17 (avril 2000) de la revue Le Jardin d'essai et aux éditions Orage-Lagune-Express qui en conservent l'entier copyright. Tous droits réservés.

00:28 Publié dans Mini-feuilleton | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : feuilleton, soldat, mer, alma, alma s'en va, éditions orage-lagune-express, nouvelle, jardin d'essai, revue, christian cottet-emard, plage, épave, jeep