23 avril 2020

Carnet / D’une étrange attirance

Bien que ni la chasse ni le tir sportif ne me tentent, les armes à feu ne me laissent pas indifférent. Je suppose que pour moi, elles seraient comme la bombe atomique pour une nation, ce n’est pas parce qu’on est content de l'avoir qu’on aimerait s'en servir.

Bien que ni la chasse ni le tir sportif ne me tentent, les armes à feu ne me laissent pas indifférent. Je suppose que pour moi, elles seraient comme la bombe atomique pour une nation, ce n’est pas parce qu’on est content de l'avoir qu’on aimerait s'en servir.

Je m’abandonnerais encore plus facilement au charme bucolique de la nature et aux rêveries poétiques qui vont avec si, lors d’une promenade, ma main pouvait s’assurer de la présence d’une arme chargée dans ma poche. La loi me l’interdit mais pour mes personnages, c’est une autre histoire ! Lorsque j’écris un roman ou une nouvelle, j’ai un vrai plaisir à me documenter sur les armes de poing dont je peux les équiper lorsqu’ils évoluent en eau trouble.

Ce goût me vient de mon enfance désormais lointaine. À cette époque, les années soixante du vingtième siècle, les magasins de jouets regorgeaient de revolvers et de pistolets si réalistes qu’ils étaient utilisés par certains truands amateurs qui avaient la mauvaise idée de s’en servir pour des braquages, le genre de projet qui peut vous envoyer à l’ombre pour autant d’années que si l’arme n’est pas factice, et c’est très bien ainsi.

Dans la propriété de mes grands-parents où, tout gosse, je passais la plus grande partie de mon temps, la cour intérieure, le jardin et le hall résonnaient plus que de raison des pétarades de mes jouets favoris. Il s’agissait de deux lourds colts en métal chromé dont on appelait les munitions, bien sûr sans projectiles, des amorces.

Cela se présentait sous forme d’étroits rubans de papier rose garnis sur toute leur longueur de petites pastilles de poudre. On les disposait enroulés dans le chargeur de l’arme et le percuteur les faisait détonner à répétition, ce qui faisait beaucoup de bruit et dégageait pas mal de fumée accompagnée de l’odeur de la poudre brûlée. Assez réaliste !

Cela se présentait sous forme d’étroits rubans de papier rose garnis sur toute leur longueur de petites pastilles de poudre. On les disposait enroulés dans le chargeur de l’arme et le percuteur les faisait détonner à répétition, ce qui faisait beaucoup de bruit et dégageait pas mal de fumée accompagnée de l’odeur de la poudre brûlée. Assez réaliste !

Rien ne m’excitait plus que d’appuyer sur la détente dans les endroits les plus sonores, notamment ce fameux hall carrelé aux murs peints dans les années trente d’où partait le grand escalier menant au premier étage, ce qui n’était vraiment pas du goût de mon arrière-grand-mère exposée à ce vacarme à quelques mètres de son appartement.

Il échappait à mon insouciance d’enfant qu’elle était née à la fin du dix-neuvième siècle, plus exactement en 1882, et qu’elle pouvait donc prétendre, malgré sa santé de fer hélas doublée de longs épisodes dépressifs, à un repos bien mérité jusqu’à la fin de sa vie qui survint en 1978 alors que j’avais dix-neuf ans.

Elle avait trente-deux ans en 1914 et cinquante-sept en 1939 mais lorsqu’elle me parlait des deux guerres mondiales, c’était toujours sous le coup de la frayeur transmise dans la mémoire traumatique familiale par l’incarnation de la figure de l’ennemi prussien, les uhlans, même si ces cavaliers armés de lances ne furent engagés qu’au début de la guerre de 14 avant d’être envoyés comme fantassins dans les tranchées.

Contrairement à d’autres membres de ma famille qui s’en désolaient, mon arrière-grand-mère semblait indifférente à ma préférence de petit garçon pour les jeux guerriers et les armes. C’est en pensant à elle que j’ai écrit une courte nouvelle sur le thème des uhlans. Tous les récits familiaux des deux conflits mondiaux et du conflit algérien ont réussi à me transmettre le dégoût de la guerre mais, paradoxalement, pas celui des armes individuelles, en particulier les armes à feu.

00:40 Publié dans carnet | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : carnet, note, journal, autobiographie, souvenirs, armes, pistolet, revolver, roman, nouvelle, fiction, blog littéraire de christian cottet-emard, conflits mondiaux, uhlans, arrière-grand-mère, souvenir d'enfance, jeux d'enfance, christian cottet-emard

22 octobre 2019

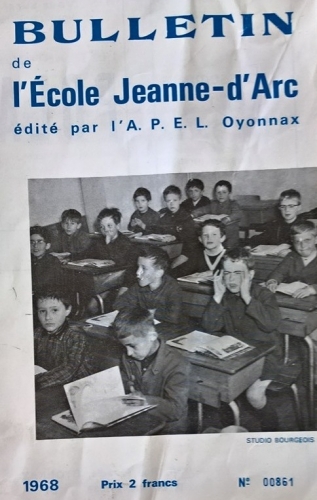

Carnet / À propos d’école

Je n’ai jamais été heureux à l’école. Dans mon livre Prairie journal, recueil de mes carnets de 2006 à 2016, je ne suis pas toujours tendre lorsque j’évoque mes souvenirs scolaires des années soixante, notamment ceux de l’école primaire privée où j’étais un élève médiocre et inquiet.

Je n’ai jamais été heureux à l’école. Dans mon livre Prairie journal, recueil de mes carnets de 2006 à 2016, je ne suis pas toujours tendre lorsque j’évoque mes souvenirs scolaires des années soixante, notamment ceux de l’école primaire privée où j’étais un élève médiocre et inquiet.

Je dois pourtant reconnaître au moins une qualité à l’école de cette époque : nous y étions en sécurité. Lorsqu’une bagarre risquait de dégénérer dans la cour de récréation (et Dieu sait la violence dont sont capables les enfants entre eux) l’intervention des enseignants ne tardait pas et les individus réellement agressifs, une minorité, étaient vite mis au pas. Ils risquaient de lourdes sanctions. Les maîtres et maîtresses avaient l’œil sur nous et personne n’avait intérêt à l’oublier.

L’école publique aurait-elle mieux convenu à ma nature et à mon caractère ainsi que je l’ai cru longtemps ? Rien n’est moins sûr et je crois pouvoir dire maintenant que j’en doute. Je suis en revanche certain qu’aujourd’hui, si j’étais en âge d’être un jeune père dans le contexte actuel, je ferais sans hésitation le choix du privé.

00:54 Publié dans carnet | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : prairie journal, souvenirs, carnet, note, journal, école, enseignement, école privée, école publique, élève, ambiance à l'école, sécurité à l'école, surveillance, blog littéraire de christian cottet-emard

27 août 2019

Un vieux libraire

Pour moi-même et les autres enfants élevés dans cet univers protégé qu’était le boulevard Dupuy à Oyonnax, la mitoyenneté permettait de circuler sans risque d’un jardin à l’autre. Peu de voisins y trouvaient à redire et cette mitoyenneté qui tourne aujourd’hui au cauchemar pour beaucoup de monde se vivait d’autant plus harmonieusement que les propriétés étaient toutes vastes.

Pour moi-même et les autres enfants élevés dans cet univers protégé qu’était le boulevard Dupuy à Oyonnax, la mitoyenneté permettait de circuler sans risque d’un jardin à l’autre. Peu de voisins y trouvaient à redire et cette mitoyenneté qui tourne aujourd’hui au cauchemar pour beaucoup de monde se vivait d’autant plus harmonieusement que les propriétés étaient toutes vastes.

Une des rares dont j’évitais pourtant de traverser le parc était une belle demeure habitée par un libraire. Enfant, je fus longtemps aussi intrigué par cet homme routinier que par sa maison dont les contours, côté rue, semblaient s’estomper à travers le feuillage d’un énorme saule pleureur qui existe encore aujourd’hui. Côté parc, la bâtisse était agrémentée d’une belle terrasse reliée aux allées de gravier par un imposant escalier de pierre. Chaque jour, je voyais le libraire manœuvrer sa Renault 16 pour entrer et sortir de son garage. Jamais je ne l’ai vu ouvrir le grand portail donnant sur la rue. Sans doute accédait-il directement à sa résidence par une porte du garage. Parfois, je voyais sa haute et maigre silhouette s’attarder sous le saule pleureur qui n’était jamais taillé. L’arbre inquiétant semblait absorber l’homme comme sa maison. Lorsque je passais à sa hauteur, je saluais le libraire. Il répondait le moins possible. Il était toujours vêtu d’un costume sombre dont la veste était boutonnée sur un gilet bordeaux et une chemise à rayures fines au col fermé par une mince cravate noire. Un imperméable vaguement gris recouvrait le tout tandis qu’un petit chapeau aux bords étroits complétait le tableau.

Le gamin que j’étais trouvait un certain prestige à cet homme austère et distant. Il était pour moi un homme du livre, je trouvais qu’il ressemblait plus à un écrivain qu’à un libraire. Inconsciemment, je confondais les deux métiers. Je savais pourtant bien que ces deux activités étaient différentes. C’était la fiction qui était déjà à l’œuvre dans mon esprit. Je me faisais un roman de ce libraire et de sa maison. Sa vie réglée, sa R16, son saule pleureur géant, ses costumes impeccables et désuets, sa morne silhouette dans le clair-obscur des lampadaires, sa petite librairie en centre ville, tout cela m’impressionnait.

De nombreuses années plus tard, lorsque je publiai à vingt ans mon premier recueil de poèmes intitulé Demi-songes chez feu José Millas-Martin à sa douteuse enseigne des Paragraphes Littéraires de Paris, une mésaventure liée à mon jeune âge et à mon ignorance des usages de l’édition que je raconte en détails dans ce texte, le libraire du boulevard exerçait encore dans sa boutique du centre ville. Ayant très vite mais trop tard compris que j’allais devoir diffuser et distribuer le recueil moi-même, j’entrai dans le magasin pour demander au libraire s’il acceptait de prendre en dépôt quelques exemplaires. Lorsque je lui expliquai qu’il s’agissait de poésie, il soupira et m’invita à prendre la porte. Derrière ses lunettes mal nettoyées, j’avais quand même eu le temps de lire dans son regard le mépris et l’amertume de l’homme qui hait la jeunesse parce que la sienne s’est envolée depuis longtemps.

En entrant dans cette librairie poussiéreuse et jaunâtre avec mes Demi-songes sous le bras, je croyais trouver en la personne du maître des lieux le personnage de roman que mon imagination d’enfant avait créé de toutes pièces. En sortant, je laissai derrière mois un être banal, un vieil homme las et hostile.

Aujourd’hui, lorsque je cède encore à la tentation mortifère de m’aventurer quelques instants sur le boulevard pour jeter un coup d’œil du côté de la maison perdue, je longe la demeure du libraire, vendue elle aussi, mais où le saule pleureur étend toujours ses immenses ramures.

Extrait de Boulevard de l'enfance, un chapitre de mon livre Prairie Journal (pages 428 à 434) © Éditions Orage-lagune-Express, 2016. Droits réservés. Pour les oyonnaxiens, ce livre est disponible en prêt à la médiathèque municipale.

00:50 Publié dans Les variations symphoniques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : carnet, prairie journal, boulevard, province, buis, saule pleureur, renault 16, libraire, librairie, poésie, souvenir, blog littéraire de christian cottet-emard, blog, littérature, myopathie, chat, cèdre, monopoly, voie ferrée, gare, parc, jardin, pelouse, variations symphoniques, autobiographie, demi-songes, enfance, adolescence, roman, fiction, personnage, carnets, éditions orage-lagune-express, christian cottet-emard, souvenirs