03 novembre 2017

Carnet / De l’impossibilité de ronchonner

J’aime beaucoup ronchonner parce que c’est bon pour la santé. Je ne m’en prive ni sur ce blog ni dans mon quotidien mais parfois, cela devient difficile voire impossible lorsque la vie fait des cadeaux.

Comment ronchonner quand l’arrière-saison est douce, quand le spectacle de la nature où se trouve nichée ma maison est un enchantement, quand l’aube et le crépuscule rivalisent dans des mauves qui défient la palette du plus fou des peintres et quand je n’ai qu’à lever les yeux vers ma fenêtre pour en profiter à ma guise car, cerise sur le gâteau, j’ai tout mon temps pour moi ?

Alexander Paley, Froberger, Roland Furieux : quand l’initiative culturelle privée vient à la rescousse.

L’offre culturelle locale publique en concerts classiques s’est effondrée ? Qu’à cela ne tienne, le privé prend la relève : après le récital du grand pianiste Alexander Paley invité à Nantua à l'initiative de Mireille Sourieau-Ecoiffier et de son époux Robert voici quelques semaines, deux concerts oyonnaxiens rien que ces derniers jours et non des moindres : l’avant-dernière partie de l’intégrale des suites pour clavecin de Froberger donnée par Olivier Leguay chez mon ami le peintre et auteur Jacki Maréchal dans son atelier et une mémorable soirée proposée la veille de la Toussaint chez mes amis Marie et Bernard Grasset dans leur maison avec l’ensemble Le Ridotto qui offrait au public un épisode du poème épique Le Roland Furieux de l’Arioste avec Florence Grasset (soprano), Dana Howe (luth) et Nicolas Hémard (récitant).

Ces trois artistes ont une telle connaissance de leur répertoire et une telle maîtrise de leurs spécialités respectives qu’ils parviennent en une heure à nous transporter dans cet univers à la fois si lointain et si proche de la Renaissance italienne. L’ouvrage était présenté dans la traduction de Mellin de Saint-Gelais et de Jean-Antoine De Baïf, ce qui permettait au public de mesurer l’art du récitant Nicolas Hémard, notamment dans la diction du vieux français.

L’ensemble Le Ridotto, sous la direction de Nicolas Hémard, revisite la littérature italienne. Grâce à son effectif adapté à l’intervention dans un petit espace, on peut le solliciter pour organiser des concerts à domicile, ce qui permet de renouer avec la tradition ancienne des salons de musique et de littérature, une aubaine si l’on réside comme moi dans une province où les saisons officielles de spectacles n’en finissent plus de décliner.

Par les temps qui courent, aussi bien en musique qu’en littérature, en spectacle vivant ou dans mon domaine, l’édition, je suis persuadé que l’initiative privée à destination de publics restreints peut offrir d’intéressants débouchés aux artistes et aux auteurs attachés à l’exigence et à la qualité.

Photo : hier devant chez moi (photo prise par Marie)

02:21 Publié dans carnet | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : carnet, note, journal, spectacles, concerts, concerts privés, froberger, clavecin, olivier leguay, roland furieux, arioste, orlando furioso, ludovico ariosto, florence grasset, soprano, dana howe, luth, nicolas hémard, récitant, ensemble le ridotto, direction nicolas hémard, mellin de saint-gelais, jean-antoine debaïf, poème épique, renaissance italienne, blog littéraire de christian cottet-emard, oyonnax, ain, rhône-alpes auvergne, france, europe, photo, nature, ciel, nuages, aube, crépuscule, campagne, arrière-saison

17 octobre 2017

Carnet / Feuilles et pages aux quatre vents

Riche week-end de promenade dans la campagne lumineuse en compagnie des amis et la musique en prime avec deux concerts, le pianiste Alexander Paley vendredi et le claveciniste Olivier Leguay samedi. Beethoven, Tchaïkovski, Liszt, Rachmaninoff et Froberger le lendemain !

Je ne pensais pas connaître Alexander Paley avant son concert d’avril dernier et son nom tournait quand même un peu, assez étrangement, dans un recoin de ma mémoire.

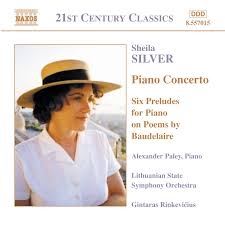

Le mystère s’est dissipé lorsque j’ai retrouvé un enregistrement de 2002 dans ma discothèque, le concerto pour piano et orchestre de la compositrice américaine Sheila Silver (née en 1946) suivi de ses six préludes pour piano d’après des poèmes de Charles Baudelaire (CD Naxos). Le concerto date de 1996 et les préludes de 1991. Dans la nuit, j’ai longuement réécouté l’interprétation d’Alexander Paley, ce qui m’a permis de renouer avec ces deux œuvres dans lesquelles je n’étais pas vraiment entré à l’époque déjà lointaine où j’avais acquis le disque.

Lundi, petit déjeuner dehors, certes peu matinal mais dehors (!) sous les frênes qui laissent leurs feuilles au vent. Quelques papillons entrent dans la danse et tout miroite dans la brise aux parfums d’humus et de roses tardives. De telles journées d’arrière-saison consolent des mois de grisaille.

Des gens me cherchent parfois querelle à propos de mes deux derniers livres. Ils ignorent à quel point, depuis des années, j’ai pris de la distance par rapport à mon activité d’écriture. J’écris désormais mes livres comme le pommier fait des pommes, comme le frêne abandonne ses feuilles aux quatre vents.

02:10 Publié dans carnet | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : carnet, note, journal, blog littéraire de christian cottet-emard, littérature, musique, concert, alexander paley, piano, olivier leguay, clavecin, épinette, sheila silver, christian cottet-emard, naxos, charles baudelaire, feuilles d'automne, pages, livres

07 octobre 2017

Salon du livre d'Attignat : après les feuilles d'automne, les pages d'automne

Je serai présent ce dimanche 8 octobre après-midi au salon du livre d'Attignat dans l'Ain sur le stand des éditions le Pont du change pour signer mes ouvrages Tu écris toujours ? (chroniques littéraires humoristiques, Dragon, ange et pou (nouvelles fantastiques et humoristiques), ainsi que Prairie journal (carnets, journal intime) et Mariage d'automne (nouvelles sentimentales).

Pourquoi l'après-midi ? Parce que je n'ai pas envie de me lever tôt le dimanche et que j'ai l'habitude de prendre mon temps au petit déjeuner suivi d'assez près par le déjeuner.

22:25 Publié dans Agenda/Rendez-vous | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : salon du livre attignat, ain, rhône-alpes auvergne, christian cottet-emard, dragon ange et pou, tu écris toujours ?, blog littéraire de christian cottet-emard, paysage, photo, feuilles d'automne, mariage d'automne, prairie journal, carnet, journal, nouvelles, littérature, éditions le pont du change, éditions germes de barbarie, jura, roches d'orvaz, promenade, nature, saison, signature, dédicace