18 mai 2020

Carnet / Qui a peur de l’autobiographie ? (2)

Porto, juin 2015

La défiance vis-à-vis de la littérature autobiographique se nourrit de préjugés politiques et psychologiques. J’évoquerai les premiers dans le billet d’aujourd’hui et les seconds dans une autre publication dans quelques jours.

Cette défiance s’inscrit dans ce que j’appelle les nouveaux conformismes qui ne sont que la répétition à l’opposé des anciens selon des successions de cycles plus ou moins longs facilement comparables à des effets de mode. De la mode, ces usages de prêt à penser ont la futilité. Sans en dresser un inventaire fastidieux à travers les siècles, on peut se contenter d’observer la période révélatrice comprise entre l’avant et l’après mai 68.

Le genre littéraire autobiographique a toujours existé, seul diffère le regard porté sur lui au gré des différents contextes historiques et sociaux.

Avant la grande libération de parole qui a caractérisé mai 68, s’exprimer à titre individuel, donner son opinion, raconter sa vie, se raconter, relevait de prérogatives voire de privilèges consentis à une élite intellectuelle et artistique vaguement considérée comme excentrique. Pour le commun des mortels, la norme et les usages dictaient la discrétion et la mesure dans l’expression de soi, ce qui conduisait l’individu à se brider lui-même pour éviter de se détacher du groupe. Dans la société encore très corsetée de l’époque, cette exigence était considérée comme une forme élémentaire de civilité voire de politesse.

Le pli était donné dès la socialisation des enfants, en famille, notamment dans les milieux bourgeois, puis sur les bancs de l’école. Il suffit de regarder les photos de classe de ces années pour mesurer le poids de conformisme qui s’abattait sur les visages de la plupart des écoliers. Ce n’était certes pas grand-chose en comparaison des décennies précédentes où les sourires étaient presque toujours absents de ces photographies scolaires, l’atmosphère s’étant déjà un peu détendue au début des années soixante.

J’étais à l’école primaire privée Sainte Jeanne d’Arc d’Oyonnax au milieu de ces années et je me souviens que nous avions parfois le droit d’évoquer rapidement une expérience personnelle lors des leçons de morale qui tenaient lieu d’instruction civique. En dehors de ces brèves parenthèses, on était prié de garder pour soi toute idée, réflexion, humeur ou émotion ne relevant pas de la sphère collective. Il en allait évidemment de même dans le monde des adultes.

Le grand soir vite remisé au magasin des accessoires, mai 68 ouvrit tout de même une fenêtre dans la valorisation de l’expression personnelle. Dans l’enseignement comme dans les entreprises, l’individu était encouragé à donner son point de vue, ce qui n’était plus vécu par la hiérarchie comme une impolitesse ou une inconvenance mais comme une volonté positive de s’impliquer avec plus d’enthousiasme et de spontanéité dans l’action collective.

C’est à ce moment qu’apparut en littérature ou tout au moins dans l’édition la vogue du témoignage ouvrant à nouveau la voie sur les différentes formes d’écriture autobiographique qui donnèrent encore plus tard des sous-genres tels que l’autofiction. Cette dernière contribua très vite à déconsidérer de nouveau l’autobiographie renvoyée une fois de plus à son insignifiance supposée.

Du point de vue politique, la frustration provoquée par l’échec du grand soir convergea en une radicalisation des courants idéologiques révolutionnaires ou simplement réformistes, lesquels ayant d’abord cru pouvoir tirer parti d’une libération du discours populaire spontané, finirent par renvoyer cette parole individuelle à l’inutile et méprisable expression du narcissisme petit-bourgeois désigné comme une entrave à la contestation et à la lutte contre l’ordre établi qui venait de se reconstituer en se contentant de lâcher un peu de lest.

En littérature, l’écriture de soi faisait désormais plus que jamais l’unanimité contre elle en étant aussi bien rejetée par l’ordre bourgeois que par le dogme révolutionnaire. La boucle était bouclée et cette vision fait aujourd’hui consensus.

On n'admet d’un auteur qu’il choisisse de puiser dans sa vie le matériau de ses livres qu’à la condition que son vécu individuel s’inscrive dans le courant du grand récit collectif ou dans la défense et l’illustration des valeurs en vogue, de préférence politiquement correctes ou correspondant aux standards de la posture rebelle qui remplace de nos jours la véritable action subversive.

Cette pression morale qui fait peser tant de suspicion sur l’autobiographie est tout à fait dans l’air du temps. Elle a même produit un conditionnement psychologique dont je décrirai certains aspects dans quelques jours, en suite des deux premières parties de cette série.

(À suivre)

Première partie à lire ici.

02:39 Publié dans carnet | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : carnet, note, journal, autobiographie, écriture autobiographique, récit, blog littéraire de christian cottet-emard, culture occidentale, individualité, individu unique et irremplaçable, fiction, narration, écriture, occident, autofiction, narcissisme, égocentrisme, nombrilisme, complaisance, ego, wolf, mémoires fictifs, jim harrison, littérature américaine, christian cottet-emard, politique, psychologie, préjugés, mai 68, grand soir, libération de la parole, discours, révolution, contestation, ordre établi, bourgeoisie, dogme révolutionnaire, école, enseignement, oyonnax, ain, rhône alpes auvergne, haut bugey, france, europe, école jeanne d'arc oyonnax, école privée, leçons de morale, instruction civique

13 décembre 2018

Carnet / Le jaune lui va si mal

Quelle légitimité détient encore aujourd’hui le chef de l’État qui, après seulement dix-huit mois de mandat, a réussi le prodige de plonger le pays dans une situation quasi insurrectionnelle ? On n’en voit guère d’autre que celle, normale, de la procédure de son élection dont il faut quand même rappeler qu’elle se fit avec un taux d’abstention record et le vote par défaut, le fameux vote castor (barrage à l’extrême droite).

Quelle légitimité détient encore aujourd’hui le chef de l’État qui, après seulement dix-huit mois de mandat, a réussi le prodige de plonger le pays dans une situation quasi insurrectionnelle ? On n’en voit guère d’autre que celle, normale, de la procédure de son élection dont il faut quand même rappeler qu’elle se fit avec un taux d’abstention record et le vote par défaut, le fameux vote castor (barrage à l’extrême droite).

Ce n'est même plus désormais une question idéologique. Ce président est un technocrate, de surcroît trop jeune pour gouverner, qui ne sait pas ce qu'est un pays et qui de ce fait est dangereux. Il devrait admettre qu'il n'a pas la stature et organiser des élections anticipées, ce qui lui permettrait une sortie honorable, d'autant que si la crise ne se calme pas, ses derniers soutiens le lâcheront.

Cet effritement de la légitimité présidentielle est inquiétant car de nombreuses factions politiques, ethniques et religieuses sont en embuscade pour semer le chaos.

Le principal mérite des gilets jaunes est d’avoir révélé l’extrême fragilité de cette légitimité. Ils ont réussi à démontrer qu’ils étaient face à un président hors-sol, incapable de comprendre la nature profonde d’une nation qui ne peut être dirigée comme une entreprise, gestionnaire falot de l’entité financière européenne et liquidateur d’une identité nationale abandonnée à l’immigration non maîtrisée et au multiculturalisme.

Mais au-delà de cette réussite protestataire des gilets jaunes se pose la question de l’avenir de leur mouvement. Sa principale faiblesse est le caractère hétéroclite de ses membres et de leurs revendications parfois contradictoires.

La contestation des gilets jaunes est certes à prendre plus au sérieux que celle, pathétique et défunte des bobos de nuit debout, mais on peut craindre qu’à terme, ces mouvances allergiques à toute forme de structuration officielle ne soient que des auberges espagnoles du mécontentement ouvertes contre leur gré à tous les vents de l’émeute et de la sédition voulues par les extrémistes de tous bords.

Les démocraties occidentales, aussi imparfaites soient-elles, se gouvernent au centre par contrat social mais on voit bien depuis les errances de l’Union Européenne que leurs dirigeants ne peuvent maintenir ce contrat que dans le cadre d’un retour à la souveraineté nationale. Si cette volonté s’exprime massivement au prochain scrutin européen, le président hors-sol venu du monde de la banque pourra préparer, le temps de la fin de son mandat, son retour aux affaires... financières, les seules qu’il connaisse.

02:59 Publié dans NOUVELLES DU FRONT | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, société, contestation, protestation, gilets jaunes, macron, président de la république, chef de l'état, europe, union européenne, france, nation, souveraineté nationale, factions, légitimité présidentielle, abstention, vote castor, identité, identité nationale, immigration, multiculturalisme, nuit de bout, crise politique, émeutes, blog littéraire de christian cottet-emard, élections anticipées, élections européennes

21 juin 2014

Lettre aux otages

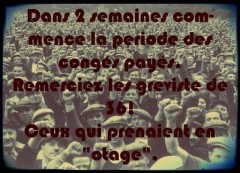

Je n’ai jamais été pris en otage et je m’en réjouis. C’est pour cette raison que je vous écris cette lettre, à vous qui vous définissez tout de même comme des otages alors que vous ne l’êtes pas. Vous en avez pourtant le sentiment dès qu’un mouvement de grève est lancé. Vous connaissez pourtant le sens du mot otage, je ne vous ferai pas l’injure de vous renvoyer à votre dictionnaire ou à votre poste de télévision lorsque le journal se termine par cette phrase : « ne les oublions pas » . Celles et ceux qu’ils ne faut pas oublier, ce sont eux, les otages.

Je n’ai jamais été pris en otage et je m’en réjouis. C’est pour cette raison que je vous écris cette lettre, à vous qui vous définissez tout de même comme des otages alors que vous ne l’êtes pas. Vous en avez pourtant le sentiment dès qu’un mouvement de grève est lancé. Vous connaissez pourtant le sens du mot otage, je ne vous ferai pas l’injure de vous renvoyer à votre dictionnaire ou à votre poste de télévision lorsque le journal se termine par cette phrase : « ne les oublions pas » . Celles et ceux qu’ils ne faut pas oublier, ce sont eux, les otages.

Mais je ne veux surtout pas vous faire la morale. Je serais mal placé pour le faire car moi aussi, comme vous, j’emploie parfois de manière impropre le mot otage, par exemple lorsque le Tour de France, comme cela se produit pour la deuxième fois dans ma commune, m’interdit de sortir de chez moi pendant une journée. Cet événement qui, vous l’aurez deviné, n’en est pas un pour moi, perturbe mes habitudes et ma liberté de circuler. Il arrive fréquemment que d’autres courses cyclistes locales confisquent quelques temps l’espace public et produisent les mêmes effets déplaisants sur ma liberté de me déplacer. J’en conçois à chaque fois une violente colère au point de me sentir pris en otage tout en sachant très bien qu’il n’en est rien pour la simple et bonne raison que je n’ai pas le canon d’une arme à feu sur la tempe avec je ne sais quel drapeau déployé derrière moi. Il serait sans doute intéressant de demander à celles et ceux à qui c’est arrivé leur avis sur ce glissement sémantique permettant désormais au mot otage de désigner des personnes aux habitudes et aux déplacements contrariés par un mouvement de grève, fût-il « impopulaire » ou « corporatiste » ainsi qu’on qualifie aujourd’hui systématiquement cette forme d’action sociale qui, doit-on hélas encore le répéter, n’est confortable ni pour les usagers ni pour les grévistes.

Il est désespérant et inquiétant de devoir rappeler de si solides évidences mais il y a une raison à cette entreprise d’effacement de la mémoire et de perversion de la langue française orchestrée par des gens qui ne sont pas vos amis, contrairement à ce qu’ils prétendent toujours avec emphase au nom du Peuple, de la Démocratie, de la Liberté, de l’Égalité et de la Fraternité. Ces gens qui sont donc vos ennemis (n’ayons pas peur des mots même s’il n’est pas agréable d’avoir des ennemis) n’ont aucun souci égalitaire ou fraternel. Quant à la seule liberté à laquelle ils aspirent c’est celle d’entreprendre avec la condition expresse que le peuple, tout le peuple, vous et moi, y travaille avec eux mais surtout pour eux au plus bas prix possible. Cela, vous le savez bien. N’y aurait-il pas ici matière à vous sentir otages ? Non, vous ne le pensez pas, et là encore, il y a une raison pour que vous vous refusiez de le penser.

C’est que vous vous croyez du bon côté, du côté de celles et ceux qui ont encore un emploi, qui bouclent encore les fins de mois même si c’est de plus en plus dur, du côté de celles et ceux qui achètent encore des voitures (certes pas bien grosses et souvent d’occasion), du côté de celles et ceux qui ont encore un petit ou moyen grade, un petit ou moyen indice, une petite ou moyenne responsabilité et même une petite ou moyenne entreprise. Vous vous croyez donc suffisamment du bon côté, du côté de celles et ceux qui sont encore dans la course (et non pas, du moins pas encore, du mauvais côté, du côté où tant d’autres tombent chaque jour en silence et pourtant sous vos yeux comme sur un champ de bataille où l’on finit par ne plus voir qu’une chose : « je n’ai pas encore été touché, je suis encore debout, je vais y arriver, tant pis pour les autres, pour ceux qui flanchent, c’est de leur faute, ils n’avaient qu’à être meilleurs, plus forts, plus rapides, plus performants, plus motivés, plus disponibles, plus, plus, plus...). Eh bien ce n’est pas cela « être du bon côté » . C’est ce que vous vivez et à quoi vous vous adaptez en finissant même par vous persuader vous-mêmes que cela vous plaît, que cela vous épanouit, que cela vous stimule et peut même vous enrichir, mais non, vous vous trompez, vos ennemis vous trompent avec beaucoup de finesse en vous faisant croire, du haut de leurs tours d’acier et de verre, au fond de leur fauteuils moelleux, que vous êtes avec eux du bon côté, du côté des gagnants, même si c’est aux étages inférieurs et que même à votre petit niveau vous partagez les mêmes buts, comme dans une équipe sportive, tous unis et solidaires dans un noble challenge ! Foutaise ! Baratin ! Arnaque! Propagande ! Vous n’êtes pas idiots, vous savez bien au fond de votre âme qu’il n’en est rien, que c’est une illusion, un leurre, un mirage, mais vous voulez encore y croire car sinon vous craignez de ne plus vous aimer en vous regardant dans le miroir.

Pourtant, désolé de vous le répéter, vous n’êtes pas du bon côté. Je vais vous dire qui est du bon côté : celles et ceux qui peuvent solder du jour au lendemain leurs comptes en banque en dollars et partir très vite et très loin si tout va décidément trop mal. Ce n’est pas votre cas ? Alors, vous n’êtes pas du bon côté, et là, pour le coup, oui, d’une certaine manière, vous pouvez vous considérer à juste titre comme des otages.

S’il vous plaît, ne vous trompez pas d’ennemi. L’ennemi, votre véritable ennemi, c’est aussi l’ennemi des mots, celui, sans visage et pourtant bien réel, bien vivant, bien incarné, qui truque le sens des mots et qui s’ingénie avec beaucoup d’adresse à les faire glisser de leur sens propre à leur sens figuré. Exemple du mot « otage » employé au sens propre : « Les terroristes prennent les gens en otages » . Exemple du mot otage employé au sens figuré : « Les grévistes prennent les usagers en otages. » C’est efficace et facile à faire mais un peu de bons sens et un petit temps de réflexion suffisent à éventer ce vilain tour de passe-passe. On ne peut être otage que de quelque chose d’hostile, d’illégal, pas d’une grève qui est une action pacifique et légale. Une grève peut certes vous embêter et vous stresser dans vos déplacements déjà pas faciles et dans vos vies compliquées et fatigantes, nul ne le conteste.

Vous vous doutez bien que vos ennemis ont tout intérêt à ce qu’il existe des grèves qui n’embêtent pas grand monde, des manifestations « bon enfant » , des cortèges « qui se dispersent dans l’ordre » ainsi que l’écrivent les journalistes, si l’on peut appeler cela écrire. Mais quand ce n’est pas le cas, lorsque les grèves ne sont pas « bon enfant » c’est-à-dire quand elles dérangent, vos ennemis ont intérêt à s’arranger pour introduire les mots du terrorisme comme le mot otage dans la langue pacifique de la grève.

C’est alors un jeu d’enfant d’installer dans ce qui reste de « temps de cerveau disponible » l’idée que la grève est une forme de terrorisme puisqu’elle « prend les gens en otages » ! Vous souffrez dans vos boulots, vous galérez dans les transports, vous voulez vite rentrer chez vous. Ce n’est pas la grève qui vous inflige ces tourments, ce sont ceux qui œuvrent en haut lieu en permanence à son déclenchement et non pas les grévistes !

Ne vous trompez pas d’ennemi car vous pourriez le regretter ainsi que l’Histoire du vingtième siècle l’a déjà prouvé, notamment lorsque, sous prétexte de crise financière, le droit de grève a disparu pour laisser place, dans un pays qui vous est sans cesse cité en exemple aujourd’hui, au droit des grandes entreprises industrielles de guerre d’employer des esclaves en toute légalité. Le vent ou plutôt la tempête de l’Histoire est certes passé, on dit que l’Histoire ne se répète pas mais ont sait aussi qu’elle bégaye parfois. Que feraient aujourd’hui les entreprises géantes si, comme par le passé, on leur donnait légalement le droit d’interdire toute grève et d’employer des esclaves ? J’ai ma petite idée sur la réponse. À vous de réfléchir à la vôtre lorsqu’une grève vous met en colère, ce qui est bien compréhensible mais ne doit pas pour autant vous faire oublier que vos ennemis, les vrais preneurs d’otages, veillent toujours.

Je parlais tout à l’heure des ennemis des mots, des falsificateurs de la langue, car c’est toujours par là qu’ils commencent, par le truquage puis par la confiscation de la parole. Alors oui, dites-le, la grève vous emmerde ! Mais ne dites pas qu’elle vous prend en otage car ainsi, vous faites le jeu de vos ennemis et, plus grave encore, de ceux de vos enfants.

Christian Cottet-Emard

P S : au début des années 80 du vingtième siècle, alors que se mettait en place le vaste mouvement de régression sociale qui continue de monter en puissance aujourd’hui, je me souviens d’avoir regardé une émission politique à la télévision où l’invitée était Arlette Laguiller de Lutte Ouvrière. Je ne suis pas encarté dans ce parti ni dans aucun autre, je ne suis pas un militant, je ne suis pas un ouvrier ni même un travailleur au sens où la société l’entend, mais j’ai toujours en mémoire ce qu’Arlette Laguiller a répondu à des petits jeunes (un peu plus jeune que moi à l’époque — j’avais une vingtaine d’années) qui la taquinaient sur son ton solennel (le fameux « travailleurs, travailleuses » !) en se permettant même de lui déclarer qu’ils trouvaient son discours « un peu dépassé » en cette fin du vingtième siècle où les syndicats commençaient à se laisser enfermer dans le piège du « partenariat » alors que leur rôle est d’agir en contre-pouvoir, de manière musclée s’il le faut, pour entretenir le seul équilibre qui fonctionne dans l’organisation sociale : le rapport de force. Elle avait répondu calmement à ces jeunes naïfs qu’ils étaient bien mal barrés s’ils se berçaient de l’illusion d’une société capable de s’organiser autrement et qu’elle était prête à en reparler avec eux dix ou vingt ans plus tard... Au moins sur ce plan-là, la suite lui a hélas donné raison, sans doute au-delà de ce qu’elle voyait venir.

10:28 Publié dans NOUVELLES DU FRONT | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : grève, gréviste, nouvelle du front, luttes sociales, société, contestation, blog littéraire de christian cottet-emard, nouvelles du front, ennemi, histoire, esclave, entreprise, entreprises, conflit, christian cottet-emard, protestation, lettre, otage, prise d'otage, parole, langue, langage, propagande, politique, économie, social, rapport de force